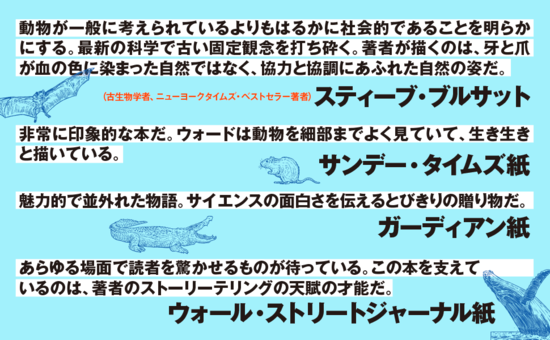

生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわないし、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間に襲いかかる…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。

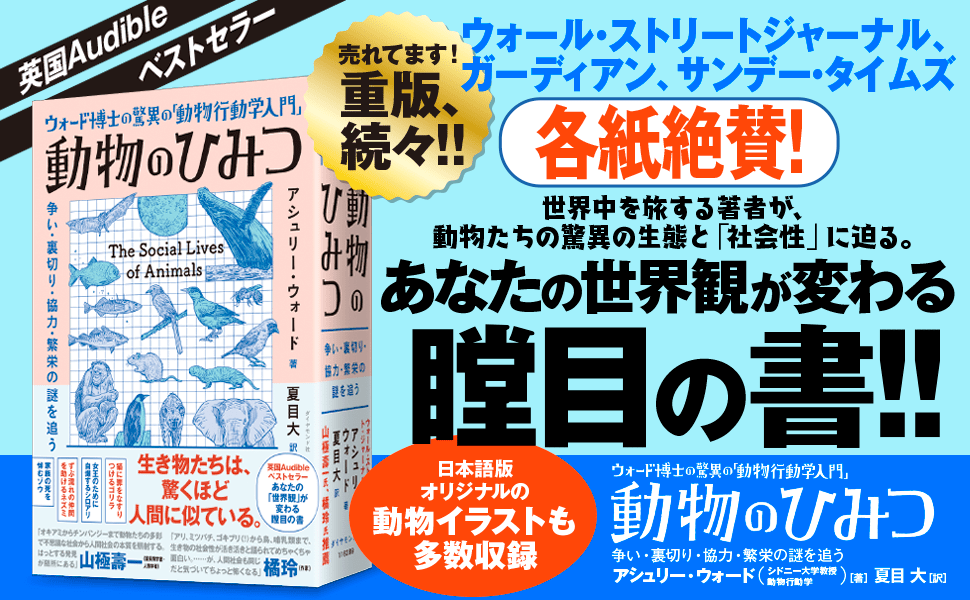

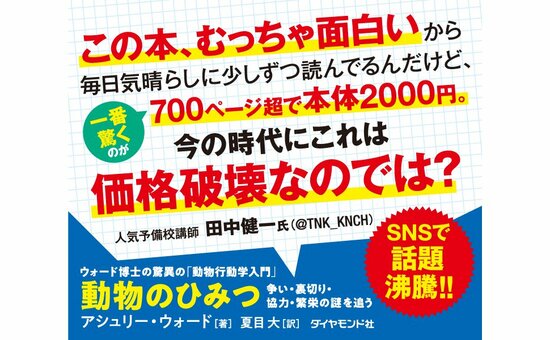

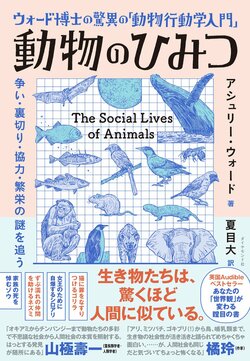

ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙で絶賛されているのが『動物のひみつ』(アシュリー・ウォード著、夏目大訳)だ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。本稿では、書評家の首藤淳哉さんに本書の魅力を寄稿いただいた(ダイヤモンド社書籍編集局)。

おしゃべりな猫

2年前、我が家に子猫がやってきた。長野に移住した友人のもとを訪ねた妻が連れ帰ったものだ。猫は森の中で衰弱しているところを保護された。聞けば、別荘族の中にはペットを置き去りにする不届き者がいるらしい。あいにく友人宅は犬が3匹いて飼うことができず、納屋で世話をするうちに離れがたくなった妻が連れ帰る決心をした。

猫にはそれまでソロ活動を好むイメージがあったが、一緒に暮らすうちに意外と社交的なのだと知った。猫の言葉は鳴き声だけではない。耳やしっぽを動かしたり、目を閉じたりするのも言葉の一種である。そうしたノンバーバルコミュニケーションも含めれば、猫はとても「おしゃべり」だ。多彩な表現方法で家族と意思疎通するのを見ると、猫にも立派に社会性が備わっていることがわかる。

本書は様々な社会的動物たちの生態を解説した一冊だ。「社会的動物たち」などと書くと、ある一群の動物だけを指しているように思われるかもしれないが、オキアミやバッタから、チンパンジー、ボノボに至るまでここにはあらゆる動物が含まれる。ひとりでは生きられない私たち人間も、もちろん社会的動物である。

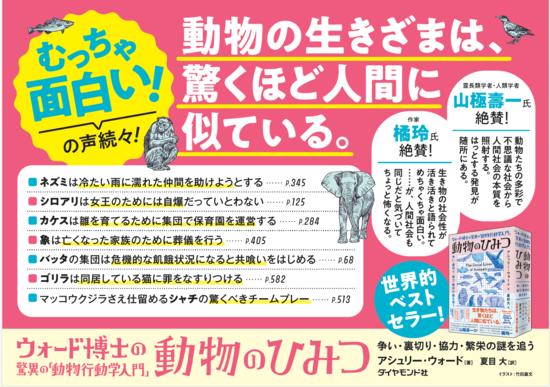

700ページを超える分厚さだが臆することはない。冒頭から興味深いエピソードの連続で、瞬く間に引き込まれるからだ。読みはじめてまず驚いたのは、人間からもっとも遠いオキアミのような無脊椎動物でさえ、孤独を嫌うということである。集団から離れて孤立すると、オキアミの心臓の鼓動は目に見えて速くなるという。これはクジラが近くにいることを察知した時と同様のストレス反応である。

こうした社会的動物としての基本的特性を押さえつつ、著者はその動物独自の生態も教えてくれる。オキアミでいえば、二酸化炭素を海底まで運ぶ重要な役割を担っている。オキアミは植物プランクトンから炭素を取り込み、糸状の糞として排出する。この糞は少しずつ深い海の底へと沈んでいく。つまり、海面に溶けた大量の炭素を深海へと運ぶ「生物ポンプ」の役割を果たしているのだ。単純な生き物だと思っていたオキアミが、地球温暖化を防ぐ救世主に見えてくる。

動物のイメージが一変する

このように、本書を読んでいると、動物に対するイメージが一変する瞬間に何度も遭遇する。それはとても新鮮で気持ちのいい体験だ。例えば、ドブネズミ。ネズミはサルモネラ菌や出血熱ウイルス、腺ペスト菌などの病原体も運ぶ迷惑な動物だ。ところが、そんなネズミは驚くべき社会性を持っている。

雨の日に外に見知らぬ人がずぶ濡れで立っていたら、あなたは家の中に招き入れてあげるだろうか。普通はやらない。だがネズミはこういう時ドアを開け、家の中に招き入れるという。実際にこれは実験によって確かめられている。人間であれば、まるでマザー・テレサのようではないか。毛嫌いしていたネズミに謝りたくなる。

多くの動物が人間よりも優れたところを持っている。象は仲間が死ぬと悲しんでいるとしか思えない行動をとるという。死とは何かを理解しているのだ。それはつまり、生きているとはどういうことかもわかっているということである。私たちは果たして、生や死というものをどれだけ理解できているだろうか。

私たち人間が動物から学ぶことはとても多い。この本を読んで初めて「多様性」という言葉の真に意味するところがわかった気がした。ぜひ未来を担う子どもたちにこそ読んでほしい。一冊の本を読むことは旅に似ているが、分厚い本書を読むのは、子どもにとってグレートジャーニーに匹敵するだろう。長い旅を終えた時、きっと世界の見え方が変わるはずだ。

本の中にふんだんに掲載されている動物のイラストは、日本版オリジナルの工夫だという。それらは「よく見ること」が自然科学の基本だということを教えてくれる。読みやすい日本語訳といい、本書はポピュラー・サイエンスの翻訳本のひとつの理想形を体現している。今後も長く読み継がれること間違いなしの一冊だ。

首藤淳哉(しゅとう・じゅんや)

書評サイトHONZレビュアー

1970年生まれ。大分県出身。ラジオ局で番組制作を担当。「本を読む」ことと「飲み食いする」ことをただひたすら繰り返すという単調な生活を送っている。妻子持ちだが、本の収納などをめぐり年間を通して家庭崩壊の危機に瀕している。太っているのに綱渡りの日々。好きなジャンルはノンフィクション、人文、サイエンス系。

(本原稿は、アシュリー・ウォード著『動物のひみつ』〈夏目大訳〉に関連した書き下ろしです。)

40億年を生き延びた生物が教えてくれること――訳者より

ある日突然、この世界から自分以外の人間が消えたら、と想像したことが誰でも一度くらいはあるのではないだろうか。

自分以外に人がいないとまず、電気が来ない、水道もガスも出ない。電車もバスも走らない。しばらくは生きられるかもしれない。食料はスーパーなどに行けば一応、ある。日持ちのするものもなくはないし、水はある。ただ、それも時間の問題だ。そう長くは生きられないに違いない。

人間は支え合って生きている。つまり人間は「社会的な動物」である、ということだ。それは精神的な意味だけでなく、もっと切実な物理的な意味でもそうだ。群れを成し、集団で生きる動物なのである。どれほど孤独を好む人ですらそうだ。

社会的な動物と聞いて思い浮かべるのはどの動物だろうか。よく知られているのはハチやアリだろうか。動物園でサルの群れを見たことがある人もいるだろう。オオカミやライオンも群れを成すし、イワシなどの魚も水族館で大群で泳いでいるのを見ることができる。集団で生きているものを社会的な動物と呼ぶのだとすれば、そうでないものをあげる方が難しいかもしれない。

本書はアシュリー・ウォード著“The Social Lives of Animals”の全訳である。直訳すると「動物の社会生活」となるタイトル通り、オキアミやバッタからチンパンジー、ボノボに至るまで様々な社会的動物の生態を詳しく解説してくれる。

だいたい進化の順(人間から遠い順)に並べているのだと思うが、読んでいて感じるのは、結局、どの動物も共通の祖先から生まれた親戚なのだなということである。もちろん、種ごとに大きな違いはあるのだけれど、本質的な部分に違いはない。人間もそこに含まれる。著者も文中で言っている通り、人間と動物の違いは量的なものでしかなく、質的なものではないということだ。

四十億年の時を超えて生き延び、今、生きているのだから、方向はそれぞれに違えど皆、必要にして十分な進化を遂げてきたのである。その意味で等価だ。どの生物も違う歴史をたどればまったく違ったものになっただろう。いずれも偶然の産物である。

皆、生き延びて子孫を残す、という目的は共通なのに、置かれた環境、経てきた歴史の違いにより私たち人間とどれほど違った、どれほど驚異的な生態の動物が生まれたのか、本書はそれを教えてくれる。

本書は一応、分類すれば「ポピュラー・サイエンス」の本ということになるのだが、読むのに高度な科学知識は必要ない。もちろん著者は専門の研究者として極めて科学的に研究をしているのだが、その成果の一つである本書は、言ってみれば「異文化理解の本」になっているからだ。

相手は人間ではなく、人間とは異種の動物たちだが、それぞれがどのような社会を作りどのように暮らしているかを知る、という意味では、外国の文化、社会を知る、というのと本質的には同じである。自分と異質なものを知りたいという好奇心のある人ならば誰でも楽しめるし、得るものがある。

本書にはもちろん、知らなかったことを知る喜びがあるのだが、単に雑学知識が増えるということではない。最も大事なのはそれまでになかった新たな視点が得られることだろう。視点が増えれば、長期的には人生がまったく違ったものになる可能性がある。本書が読者にとってそういう一冊になれば訳者にとってこれ以上の喜びはない。

■新刊書籍のご案内

☆売れてます! 発売たちまち大重版!!☆

☆Amazon総合1位!(2024/6/14ー6/15)☆

☆Amazon「生命科学」部門1位!(2024/3/27ー7/6)☆

☆日本経済新聞夕刊・書評掲載(2024/4/11)☆

「「渡り鳥がVの字で飛行する際の驚くべき省エネ戦略や、ライオンの子殺しの真相など、次々と「動物のひみつ」が明らかになり、人間や動物の社会性って何なんだろうと考えさせられる。辞書のように分厚い本だが、あれよあれよという間に読み進んでしまい、感動の読後感が残った」(竹内薫氏・サイエンス作家)

☆ダヴィンチWEB・書評掲載(2024/4/10)☆

「突き抜けた動物愛を持つウォード博士の視点は、まさに独特。目次を見ると「シロアリは女王のために自爆する」「ゴリラは自分の罪をネコになすりつける」「クジラは恨みを忘れない」など、どれも興味深いものばかりです。厚さ約4センチで、読み応えたっぷりの一冊」(中村未来氏)

☆世界各国で絶賛続々! あなたの世界観が変わる瞠目の書!!☆

山極壽一(霊長類学者・人類学者)

「オキアミからチンパンジーまで動物たちの多彩で不思議な社会から人間社会の本質を照射する。はっとする発見が随所にある」

橘玲(作家)

「アリ、ミツバチ、ゴキブリ(!)から鳥、哺乳類まで、生き物の社会性が活き活きと語られてめちゃくちゃ面白い。……が、人間社会も同じだと気づいてちょっと怖くなる」

サンデー・タイムズ紙

「非常に印象的な本だ。ウォードは動物を細部までよく見ていて、生き生きと書いている」

ガーディアン紙

「魅力的で並外れた物語。サイエンスの面白さを伝えるとびきりの贈り物だ」

ウォール・ストリートジャーナル紙

「あらゆる場面で読者を驚かせるものが待っている。この本を支えているのは、著者のストーリーテリングの天賦の才能だ」

スティーブ・ブルサット(エディンバラ大学教授・古生物学者、ニューヨークタイムズ・ベストセラー著者)

「著者は動物が一般に考えられているよりもずっと社会的であることを明らかにする。最新の科学に深く切り込みながら、古い固定観念を打ち砕く。著者が描くのは、牙と爪で血の色に染まった自然ではなく、協力と協調にあふれた自然の姿だ」

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock