『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第25回は「東大合格者数」について考える。

「合格者数」と「合格率」は異なる

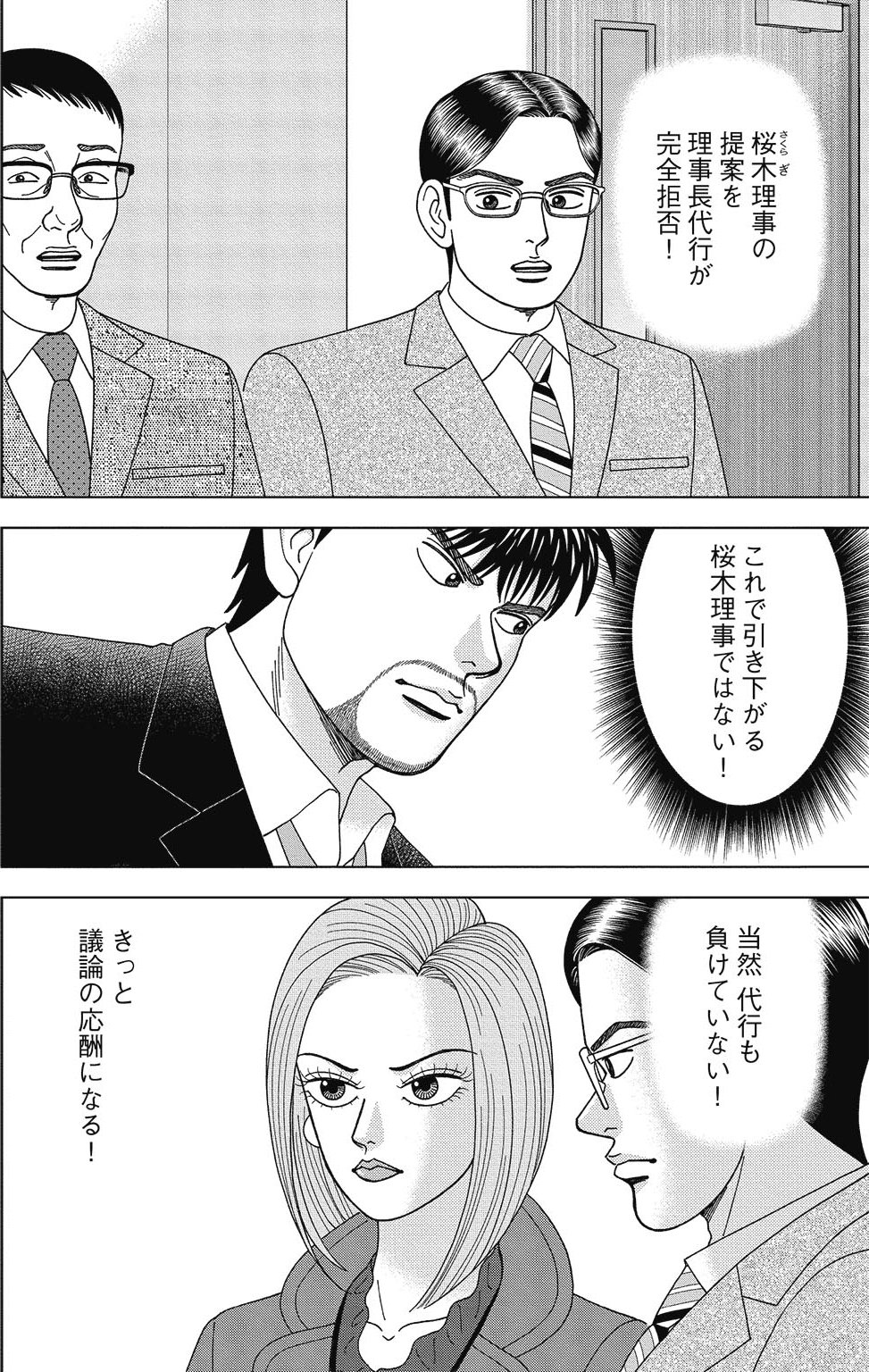

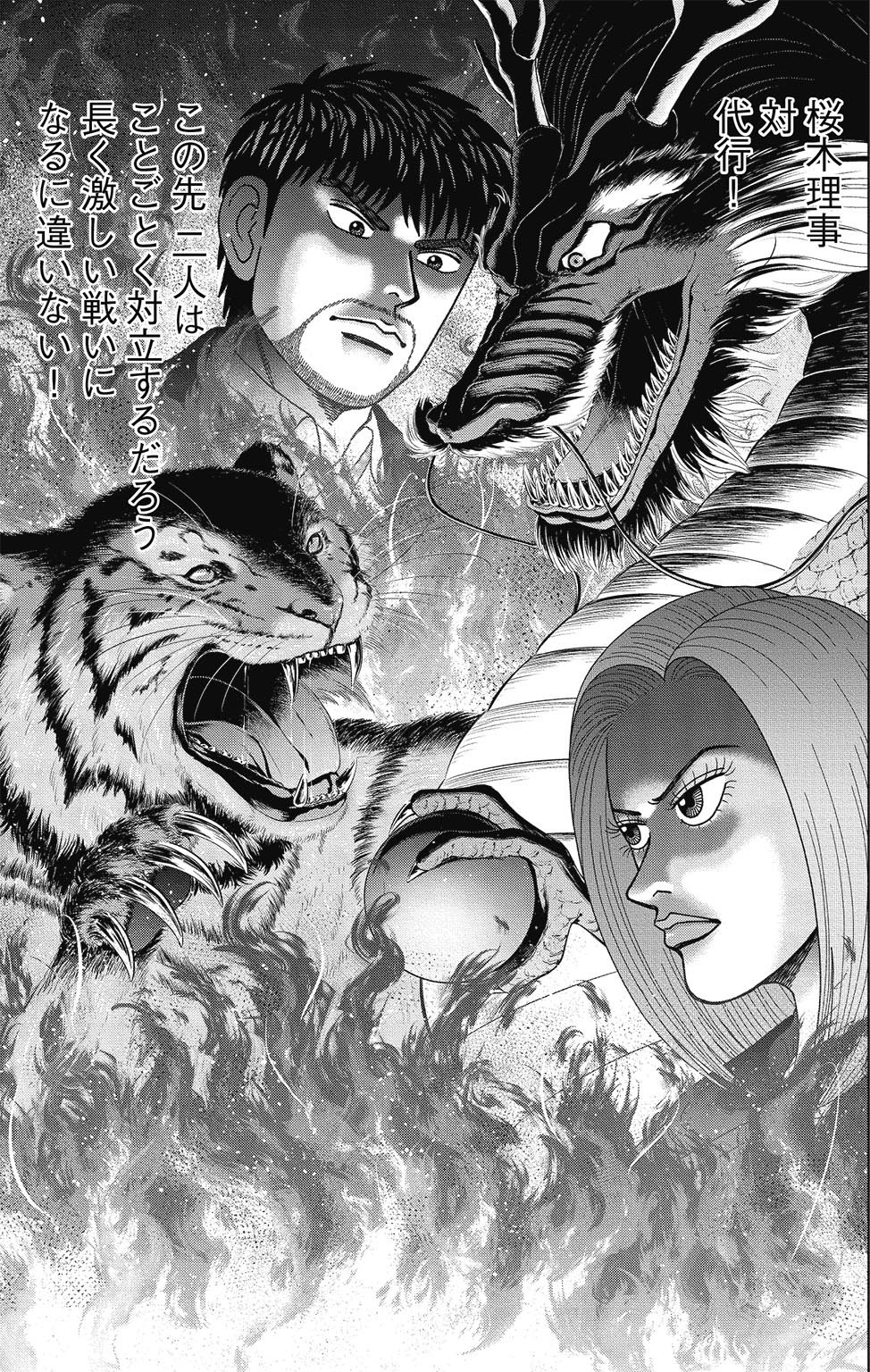

進学実績の低迷に直面する龍山高校では、学校の改革案が議論されている。実権を握る理事長代行・龍野久美子は「国際社会で活躍できる独創性豊かな人材の育成」という理念を掲げるが、桜木建二はこれを一蹴し、難関大学への合格実績のみが全てだと訴えた。

つい先日、共通テストが終わったかと思ったら、2月からは首都圏の中学受験が本格化している。今年も受験シーズンがやってきた。

「個性を伸ばす教育を」などという文句がうたわれながらも、桜木のセリフの通り毎年の東大合格者数ランキングに注目してしまう人は多いだろう。とはいえ、かく言う私も例外ではない。

難関大学への進学実績は、中学受験や高校受験を考える生徒・保護者にとっては一つの大きな基準になる。もちろん、東大合格者数がその学校の実力をある程度反映しているのは間違いない。

しかし、発表された数値を額面通り受け取るのは少々危険だ。初歩的な話で恐縮だが、合格者数と合格率は違う。

例えば2024年の東大現役合格実績を見ると、開成高校は117人、聖光学院高校は86人だ。一見すると開成の方が多くの合格者を輩出しているように思える。

しかし、合格率で比較すると、聖光学院が開成を上回る。とはいえ、受験する科類によっては合格者数も変化するため、どちらの方が合格実績がいいのかというのは比較しづらい。

また、浪人率に関しても触れておかねばならない。都立最難関・日比谷高校では東大合格者に占める現役生の割合は87%であるのに対し、私立の男子御三家の一角・麻布高校では69%である。私の出身校ではなんと東大合格者の約半分が浪人だ。

「効率の良さ」追求による弊害も

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

この原因として、医学部志向や校風が挙げられる。医学部を目指して浪人し進路を東大に変更する、あるいはその逆といったパターンは少なくない。また、自由な校風である学校ほど、部活や行事を最後まで取り組む生徒が多く(悪くいえば受験のスタートダッシュを切るのが遅く)、その分浪人が多くなる傾向が強い。

個人的に盲点だったのが、特進クラス・習熟度クラスの有無だ。これらの制度を採用している学校では、特待生として入学した生徒が合格実績の大半を占めることもある。

「入学して以来ずっと上位クラスで過ごしていたため、下位クラスの人とは喋ったこともないし名前も知らない」という声は生々しい。確かに進学実績は上がるし、「効率の良い」指導法なのかもしれないが、教育機関としてそれはどうなんだという疑問は残る。

また、合格者を育てているのは、学校ではなく塾だという考え方は興味深い。あるトップ校出身者の話を聞くと、「授業中は多くの生徒が塾の宿題をしているか、塾の疲れで寝ている」のだそうだ。

その点、塾いらずを標榜し、学校内で受験指導が完結している進学校は魅力的だ。しかし、そのような学校の生徒に話を聞くと、「受験指導がメインで、もう少しアカデミックな内容がよかった。受験に合格するためだけに学校に行っていた感覚がある」という人もいた。

一方で、「受験勉強は学校の関知するところではない」として、高校内では大学のゼミのような雰囲気で授業を行っている進学校もある。もちろん単純にパターン化できるものではないが、どちらの雰囲気が自分に合っているかは人によりけりだ。

繰り返すように、進学実績はもちろん学校選びの重要な指標となる。しかし、同じ数字でもその内実は大きく異なる場合が多い。そして当然のことながら、学校説明会等では自校の不利になるようなことはあまり言わない。

そんな時に頼りになるのが、その学校のOB・OGである。欲を言えばあまり年齢差がない方が良い。なかなか簡単に会える人は少ないだろうが、「○○先生が高3の担任の時は合格実績が上がる」「塾なし合格って言ってるけど実際は○割くらい塾行ってるよ」(全て実話)などリアルな話が聞けるだろう。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク