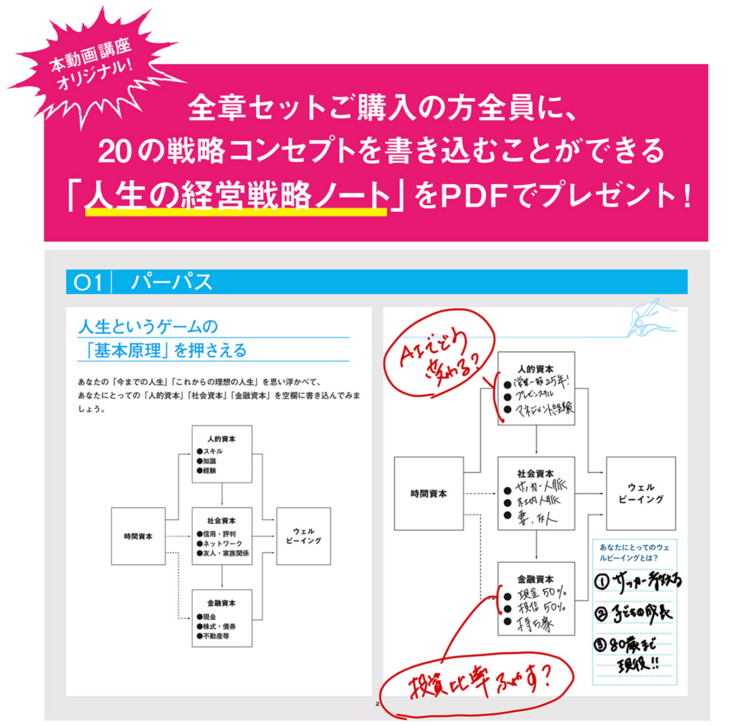

「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「長期の合理」が大事

人生の経営戦略を考えるとき、大事なのが「短期の合理より長期の合理が大事」ということです。これは経営戦略論の核心に関わる話です。

優れた戦略とはしばしば「短期的に見ると不合理に見えるのに、長期的に見ると合理的」であり「部分で見ると不合理に見えるのに、全体で見ると合理的」なわけですが、これは人生の戦略についても同様に言えることなのです。

どういうことでしょうか?

例えば、20代以前の「人生の春」において、「ああでもない、こうでもない」と腰が据わらずにいろんなことを試しては止めるという人を見ていれば、誰だって「この子は大丈夫かな?」と思うはずです。なぜなら、短期的に考えてみれば、とにかく何かの仕事に打ち込むことが、本人の成長(=人的資本の獲得)や、信用の形成(=社会資本の獲得)という点では合理的だからです。

しかし、もし当人が「30代以降の「人生の夏」において、思いっきり追求する領域を決めるために、敢えて20代は的を絞らずに、いろんなことをやってみる」という戦略的な視点を持って、同様の行動をしているのだとすれば話は全く違ってきます。周囲からみれば非合理的に見える行動も、本人の長期的な計画からすれば合理的な行動になりうる、ということです。

過去の成功者の経歴を振り返ってみれば、多くの人が、人生の途中で、周囲からすれば「短期の不合理」に見えることを行い、それが後になってみれば、きちんと「長期の合理」として意味付けられていることにも気づかされます。

スティーブ・ジョブズは、20代の半ばまで、大学でカリグラフィーを学んだり、インドにグルを探しに行ったりと、周囲からすれば完全に迷走としか思えないような過ごし方をしていますが、のちにそれらの経験を全て「アップルの経営」に活かすことができたと語っています。

これらの迷走が結果的にあとで大いに経営に貢献したのは、ジョブズの長期計画によるのではなく、単なる偶然に過ぎないと指摘することもできますが、私たちの人生が完全に計画できるものではない以上、私たちは「あいまいな予感」のようなものに導かれることで「短期の非合理をあえて犯す」ことも必要だということです。

あるいは建築家の安藤忠雄は、プロボクサーとして挫折をしたのち、世界中を旅して歴史的な名建築の数々を見て回っていますが、こちらもまた同様に、周囲の人からみれば「アイツはいったい何をやっているんだ?」と思われたのではないでしょうか。

しかし、感受性の鋭い20代のうちに五感の全てを活用して世界中の名建築を舐めるようにして味わったという経験が、生涯を通じて建築家としての創造性に大きく影響していることを考えれば、これもまた「短期の非合理」が裏返って「長期の合理」になっている例と言えるでしょう。