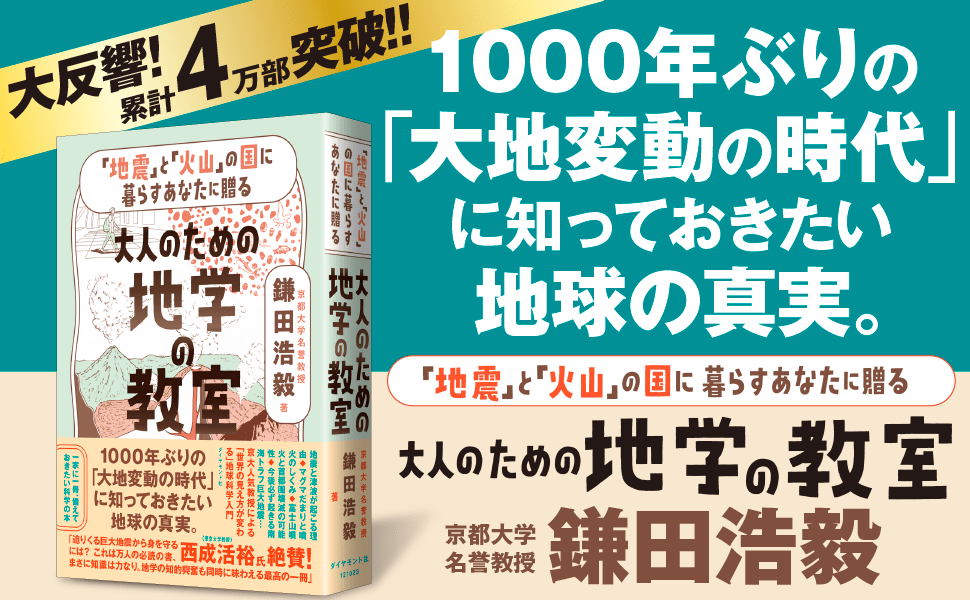

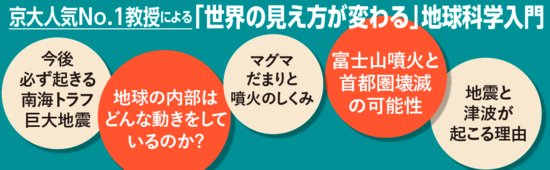

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊される。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

南海トラフ巨大地震の脅威

東日本大震災が起きた東日本に対して、西日本はどうかというと、同じような地震が発生する可能があります。

それが南海トラフ巨大地震です。トラフとは海底の細長い窪みのことで、海溝よりは浅くて幅が広い。

南海トラフは静岡県から紀伊半島、四国、九州の沖合まで伸びています。南海トラフ巨大地震の対象は三つの場所(静岡沖の東海地震、名古屋沖の東南海地震、四国沖の南海地震)にわかれていて、さらにもう一つ九州の日向灘地震もあって、いったん地震が起きると、この四つが連動します。

2035年をピークにしてその前後の5年

南海トラフ巨大地震が予想されるのが、2035年をピークにしてその前後の5年です。

わかりやすく説明するなら2030年代で、いまから約10年後です。その地震が起きると、どのような被害が出るか、先にそのことをお伝えしましょう。

東日本大震災は死者の数が2万人ぐらいで被害総額はおよそ20兆円でした。一方、南海トラフ巨大地震は死者の数が32万人、被害総額220兆円とされています。

恐ろしいことに、被害が一桁も大きくなります。これほどの被害の差がある最大の理由は、南海トラフ巨大地震の影響を受ける地域に人が多く住んでいるからです。つまり、人口密度の高い地域ほど災害が拡大するのです。

巨大地震の歴史

南海トラフ巨大地震はこれまでも何回も起きていて、その都度大きな被害をもたらしてきました。

だいたい100年に1回ぐらいですが、1707年の江戸時代に宝永地震、1854年の幕末に安政南海地震、近年でいうと昭和21年、1946年に昭和南海地震が起きています。

次の南海トラフ巨大地震が起きる時期はしっかりと予測されていて、それは先ほどお話しした2030年代です。

これまでの歴史で見ると、1707年の宝永地震では東海地震、東南海地震、南海地震が三つとも連動しました。江戸幕府五代将軍・徳川綱吉の頃ですが、三つが連動して20秒以内という短時間ですべてが起きたとされています。

次の1854年の安政南海地震は東南海地震と南海地震が32時間の差で起きました。まず名古屋沖が動いて、その1日半後に四国沖を震源とする地震があったわけです。

それから次の1946年の昭和南海地震は2年の差になった。昭和東南海地震が1944年に起きて、2年後に昭和南海地震が起きています。

整理すると南海トラフ巨大地震の連動は、江戸時代は20秒、幕末は32時間、終戦直後は2年という時間の差があるわけです。

「3つの地震」が連動すると危ない

いずれにせよ、名古屋沖の東南海地震、静岡沖の東海地震、そして四国沖の南海地震の順番で起きていることはたしかでしょう。

注意してほしいのは静岡沖の東海地震です。1854年に安政南海地震は動いているけれど、そこから東海地震は動いていないんですよ。

東海地震はいつか起きると言われているけれど、長いこと起きていないので、多くの人が「全然起きないから結局は起きないんじゃないですか?」「もう東海地震は考えなくていいんじゃないですか?」と思っています。地球科学者が“オオカミ少年”状態になっている。

でも、これまでの南海トラフ巨大地震の歴史では、だいたい3回に1回は三つの地震が連動している。

最新はいま、お話しした1707年の宝永地震です。地層には20回ぐらいの地震の跡が残っていて、いま、研究中ですが、けっこう規則的なんですね。

そのため、次はきっと三つの地震の連動が起こり、東海地震のパスはない。怖いのは、しばらく起きていないということは、それだけエネルギーをため込んでいるということなんです。

途中で地震が起きてエネルギーを解放してくれればいいんですが、ため込むとプラス2回分のエネルギーが追加されるわけです。借金が2倍になるような感じです。

毎回、借金を返済していたら、それほどの額ではない場合でも、2回分、3回分をまとめてだと、どんどん額が大きくなっていく。それが東海地震なんです。

2024年時点で前回1707年の地震から317年の空白があるわけですが、いまは1年ごとに利息がついている感じです。

それで次に地震が起きたら、全部を払わないといけないことになる。だから、「東海地震は起きないよね、危険ではないよね」と安心している人は、ここで考えを切り替えてほしいですね。

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。