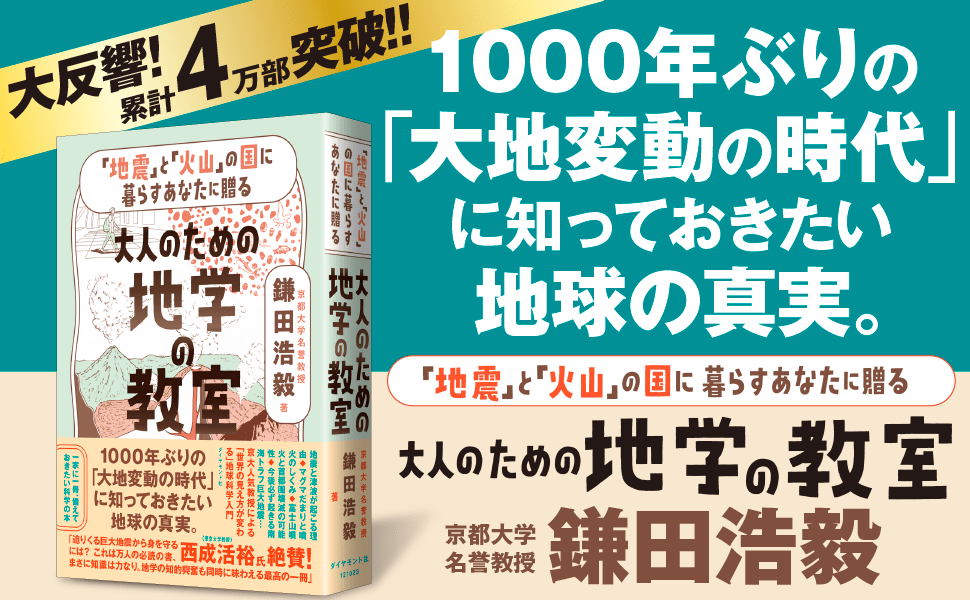

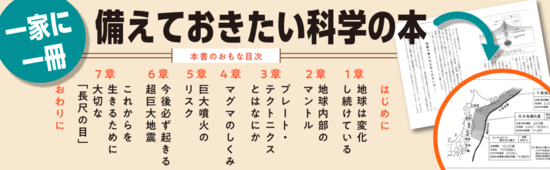

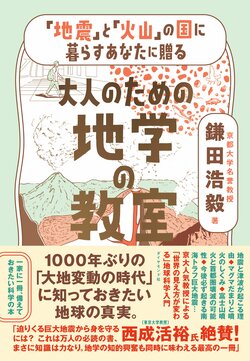

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊される。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

地球は「火の玉」だった

みなさんは地球の今の姿や構造をご存じでしょうか?

そして、四十六億年前にできたばかりの地球とは、どのような状態だったと思いますか?

地球ができてから数十億年という、人間には実感できない膨大な時間のなか、地球はどのように変化し、現在の地球になったのでしょうか?

また植物や動物、さらには人間など地球上の生きものは、いつごろ地球上に現れたのでしょうか?

まず地球が誕生したのは四十六億年前です。なぜわかったかというと、岩石中に微量に含まれるウラン元素などから地球の年齢(放射年代)を調べる方法があるからです。

ウランとはみなさんもよくご存じのように、原子力発電所の燃料や核兵器の材料となる密度の大きい物質です。ウランの原子は、放射線を放出することで鉛へと変化していきますので、ウランのなかの鉛の割合を調べると、その岩石の歳がわかるのです。

そもそも「地球とはなにか」という話からいきましょう。地球は最初は「火の玉」、すなわち巨大な火球でした。

地球に落ちてきた最古の隕石

地球の歴史を年代別に区切って概観してみましょう。地球上に多細胞生物が誕生したのは五億四千万年前という、割と最近のことです。それが古生代のはじまりで、二億五千万年前が古生代の最後、それ以降は中生代へとつながります。

古生代は生物が進化して、特徴のあるさまざまな生物が生まれました。その生物の違いによってカンブリア紀やオルドビス紀などの時代を決めることができます。どうやって時代を決めるかというと、一つは時代を示す化石を利用します。ちなみに、そのような化石を示準化石といいます。

一方、その前(顕生代以前。顕生代とは、古生代から現在まで指します)は生物がいないので、地球の年齢を決めるもう一つの方法を使っています。岩石に含まれている「放射性元素」で決めるというものです。

放射線を出しながら別の元素に変化する元素を放射性元素といい、ウラニウム(ウラン238)もその一つです。鉱物のなかに残っているウラン238がどんどん減って、鉛に置き換わっていく事象があるんです。放射性物質が半分になるまでの時間を半減期といって、このウラン238の半減期は約四十五億年です。

このウランのなかの鉛の割合を調べる方法で、地球の年齢が求められます。さらに地球に落ちてきた最古の隕石と、月にある岩石の最古のものの年齢が四十五・五億年だったことから、地球やほかの太陽系の惑星などは約四十六億年前に誕生したと考えられています。

地球にも太陽にも寿命がある

なお地球が誕生する少し前に月ができたのは、地球に超巨大な星が衝突してかけらが飛び出して月になったからです(ジャイアント・インパクト)。

ところでみなさんは星にも寿命があることをご存じですか?

地球も太陽も寿命があって、太陽系の寿命は約百億年と考えられています。太陽が誕生したのは五十億年ぐらい前で、およそ寿命の半分を経過したことになります。

最初に触れたけれど、地球が誕生したのは四十六億年ぐらい前で、最初は固体の火の玉でした。ただ、固体とはいっても、ざっと地下二〇〇〇キロメートルぐらいまでは、ドロドロに溶けている状態です。

すさまじい熱エネルギー

まだ冷えていなくて、その上に水蒸気や二酸化炭素、窒素が一〇〇キロメートルほどの厚さで覆っています。そこから四十億年ぐらい前までは隕石がぶつかることが多く、まるで空から隕石の爆撃を受けているようなイメージです。

地球に隕石が衝突するということは、地球に物質が加わるということですが、それだけではなくて熱が加わるということでもあります。時速が数千キロメートル、秒速にすると数百メートルというスピードで衝突したとすると、その運動エネルギーが地球に衝突することによって莫大な熱エネルギーになるんです。

ちなみに、運動エネルギーが熱エネルギーに変わる仕組みは高校の物理で習います。一言で言うと、運動が大きくなるとより多くのエネルギーが生成され、このエネルギーが熱というかたちで置き換わるのです。

大きくなる地球

そして隕石という物質はなんでしょうか。結局のところ、岩石と氷です。よく「汚れた雪だるま」と表現されます。その「汚れた雪だるま」が地球にぶつかると、岩石の部分と氷の部分の両方が溶けます。

ざっくりいうとマグマは高温でドロドロに溶けた物質です。それで衝突した隕石の岩石の部分はマグマになって、氷の部分は水蒸気になります。

つまり隕石が衝突することによって、地球に岩石の物質と氷(水)が供給されたということです。そして、地球はだんだん大きくなり、水蒸気も増えていきました。ということは質量が大きくなって、地球は四十億年ぐらい前まではどんどん太っていったということです。

五十億~四十億年ぐらい前は、太陽系のなかではいっぱい塵が回っていたのですが、それを八つの惑星が引き寄せました。すると、やがて宇宙空間の塵は減り、自然の摂理のように隕石が降りそそぐ時代は終わりを迎えました。

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。