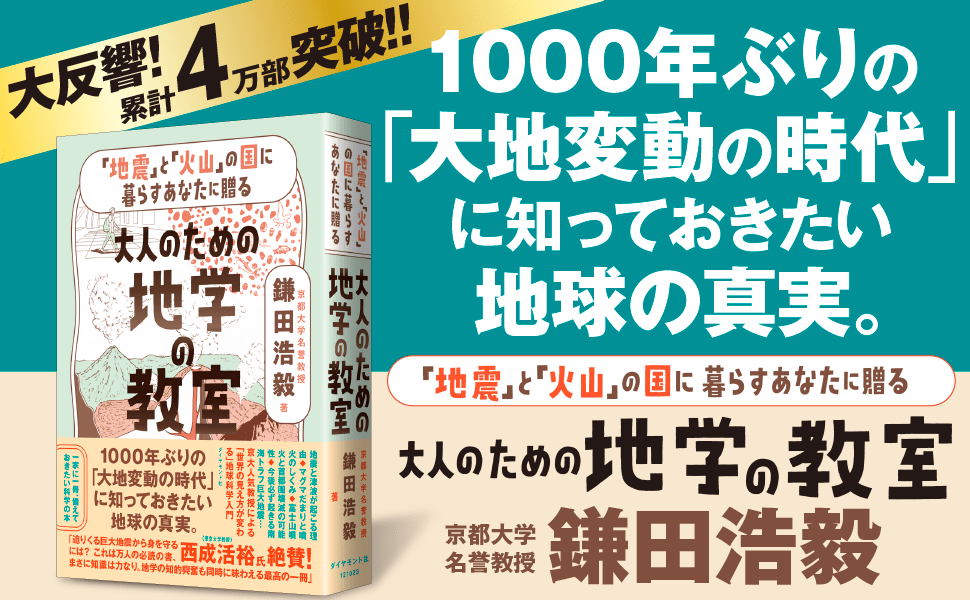

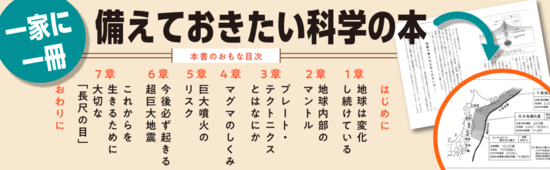

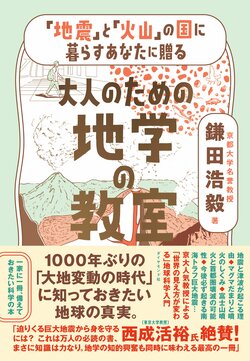

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊される。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

最大級の噴火

歴史的に、世界にどんな噴火があってなにが起きたか、これも知っておきましょう。「過去は未来を解くカギ」であり、過去の事象から未来を賢く予測するための知恵を得るのです。

大規模な噴火の歴史があったインドネシアを中心に見てみます。インドネシアは日本と同じ「弧状列島」で、多くの火山があります。

島が連なる外側は海洋プレートが大陸プレートに沈み込んでいる。そこでマグマができて、火山をつくっています。

個々のマグマだまりは100万年という寿命ですが、火山が連なっていて、結局は数千万年以上の歴史があります。世界最大のカルデラがあるのがインドネシアのトバ火山です。

噴火したのは7万4000年前で、この噴火は地球に広範囲の寒冷化を引き起こしました。気温が10度下がったということで、寒冷化というよりも小氷河期といえます。

この噴火は記録されているなかでは最大級の規模でした。なぜ、7万4000年前のことがわかったかというと一つは堆積物です。

世界中にばらまかれた物質

火山が噴火すると「硫酸エアロゾル」という物質が噴出されるのですが、それが大量に世界中にばらまかれるのは火山の噴火以外にはありません。

南極にその痕跡があり、トバ火山の噴火がそこまでエアロゾルを飛ばしたことがわかっています。エアロゾルは火山の噴火を考える際のキーワードの一つです。

ちなみにトバ湖は世界最大のカルデラ湖です。話を戻すと、この噴火によって人類の9割が死亡したと言われています。

「ボトルネック」という言葉がありますが、直訳するとまさに「ビンの首」で、極端に進行を妨げる物事や事件という意味で使われます。それで、この噴火は人類の生存にとってのボトルネックと言われています。

ミトコンドリアなどを詳しく調べて、その変化を確認したところ、この時期に急に人類の種類が減って、ひと握りの人類だけが生き残ったということがわかりました。

一説によると4000人まで減ったそうです。つまり、巨大噴火による大きな気候変動によって人類が大きく減ってしまったということです。

飢饉と疫病

それから、インドネシアで比較的、新しいところでは、1815年のタンボラ火山の噴火があります。この噴火では、3キロメートル以上の上空に火山灰が噴き上げられ、それが世界中にまき散らされました。

それと同時に、大量の火砕流が流れたわけです。火山があるスンバワ島は、だいたい直径50キロメートルぐらいの大きさだけど、そのすべてを火砕流が埋めてしまった。

阿蘇山の噴火で九州の北半分が火砕流で焼きつくされたのと同じような現象ですね。これによって多くの人が亡くなったし、なにより大変だったのは飢饉になったことです。

食料がなく、さらには疫病が発生したということで9万人を超える死者が出たとされています。さらにその被害は世界中に影響を及ぼしたというのが次のストーリーです。

噴火の翌年の1816年から地球全体で寒冷化がはじまった。その寒冷化は数年も続いたんですが、その間は作物が十分に取れません。この噴火によってアメリカのトウモロコシ畑が全滅し、それがアメリカの東部の農民が西部へ移住し開拓するきっかけになったとも言われています。

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。