日本経済が成長と分配の好循環に入る上でカギを握るのは、持続的な賃上げである。一方、日本企業が直面する最大の課題は人手不足だ。この両面から今、労働生産性の向上が強く求められている。そのための効果的な施策が、デジタル技術の活用とそれに伴う変革すなわちDXである。この分野で調査・研究を続ける日本生産性本部の上席研究員の木内康裕氏を取材して談話記事としてまとめた。連載3回でお送りする。第2回は4つの成功事例を紹介する。(文/ダイヤモンド社 論説委員 大坪 亮)

デジタル技術を活用した

生産性向上の方法論

先進企業のデジタル技術活用のベストプラクティス(成功事例)を取り入れて生産性を高めることが今、求められています。ここでは4つの方法論において、デジタル技術活用による生産性向上策を説明していきます。

(1)SNSやEコマースなどのデジタルツールとリアル店舗の連携

SNSやオンラインショップによる情報発信やクチコミの活用は、有力な生産性向上策の1つです。これをリアル販売と融合させ、効率的に収益を伸ばしている一例が、アイスタイルです。

日本生産性本部が主催する日本サービス大賞での「第4回サービス大賞事例集」を元に言えば、同社は20〜30代女性を中心に月間約1650万人(事例集作成当時)がアクセスする化粧品クチコミサイト「アットコスメ」を運営しています。そこで人気ランキングを紹介しつつ、仕入れた商品を自社のサイトと実店舗で売っています。

一般に消費者は、ウェブでのクチコミを参考にして商品を購入する傾向が強まっており、アイスタイルでは、商品の自社サイトでの評価とリアル店舗を有機的に結びつけることで競争力を高めています。同サイトで高評価の商品を消費者が同社リアル店舗でも欠品なく購入できるように在庫管理を徹底しているのです。

また、その商品を購入したユーザーが良いと感じた点をSNSで発信すると、それを見た別の消費者が店舗に買いに行くという相乗効果を生んでいるようです。

情報が多く集まると、それをメーカーにフィードバックして生産管理や企画開発に活かしてもらうなど、いろいろな面でデジタル技術を活用しており、それが生産性を上げることにもつながっています。

(2)デジタル技術による情報収集を活用した店舗の業務改善、顧客利便性向上、販売戦略

複数のデジタル技術を活用して、リアルタイムで情報を収集し、需要予測や在庫管理、店舗運営の省力化、顧客の利便性・満足度向上に活かしているのが、トライアルホールディングスです。同社は、九州を地盤として300店舗以上のディスカウントストアを展開しています。

まず、「Skip Cart®」を導入して、カートに実装したタブレットの画面にお勧め情報やクーポンを提示して、商品の訴求力を高めています。このカートと連動した専用レジがあり、決済も効率化され、レジの待ち時間を含めて買い物時間が短縮されます。

その結果、店舗全体のレジ通過客数が1.7倍に向上し、レジ人員は約20%削減され、店舗全体の人員配置の適正化を実現しています。顧客はピーク時でも待つことなく、専用レジ導入前の1/4の時間で決済が完了します。レジ実装のタブレットで購入予定金額がすぐにわかるという利便性もあります。

さらに、トライアルは、ベンチャー企業のunerryが展開する「Beacon Bank」と連携して、スマートフォンアプリやLINE、デジタル広告を中心としたマーケティング施策の来店効果計測や来店人数を推定しています。「Beacon Bank」については、「第4回サービス大賞事例集」で詳述されています。

来客予測システムは当然、レジャー施設や宿泊施設にも活用できるでしょう。そして、従業員の人員配置にも応用できます。観光産業などで天気予報と連動させれば、ウィークデイが雨模様で通常より観光客が少ないと予想されたら接客現場の従業員をバックヤードなどにシフトして手付かずで残されていた業務に着手するとか、週末に販促を強化する日は接客現場の従業員数を増やして顧客満足を高めるといったことも考えられます。

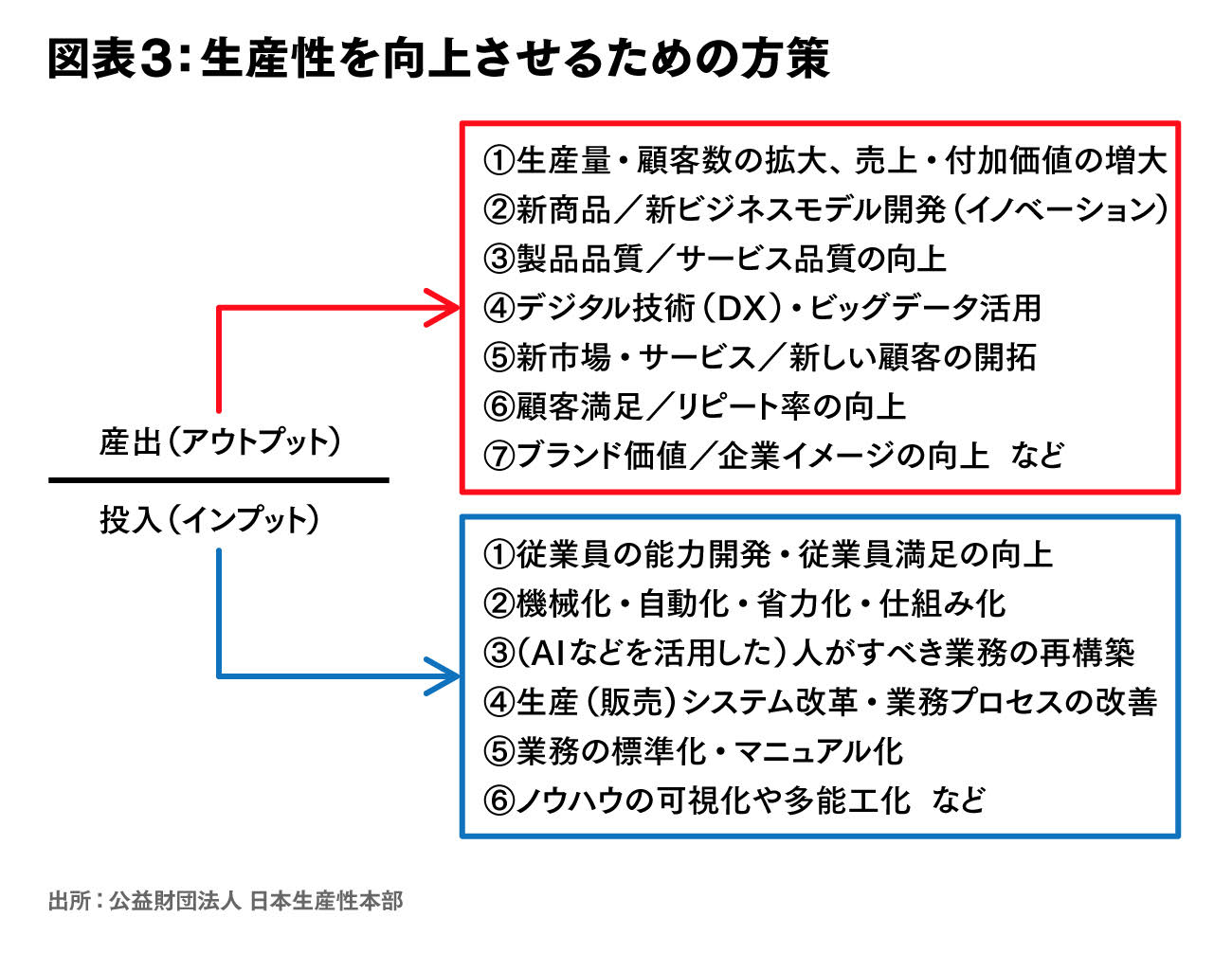

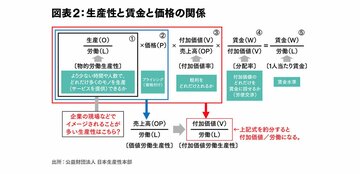

前述の生産性算出式で言えば、分母のインプットの労働者数・労働時間を調整して、より大きな分子のアウトプットの売上高を得るというものです。このような取り組みによって顧客満足が高まり、SNSで良いクチコミが増えれば将来の売上高にも寄与することになります(連載1回目の図表3再掲)。

また、継続的な来客が見込めるようにして、顧客満足度に見合ったサービス料金へと値上げしていく。生産性を上げていくためにすべきことは数多くあり、それをどう実行するかが経営に求められます。

特に、人手不足が深刻な地域では、こうしたデジタル技術の活用による生産性向上策のさらなる導入が望まれます。