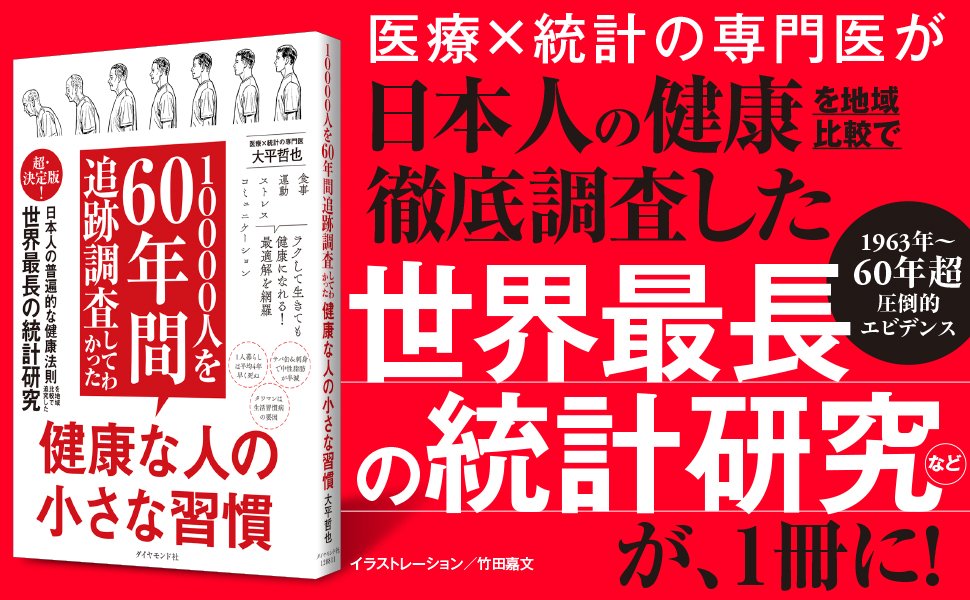

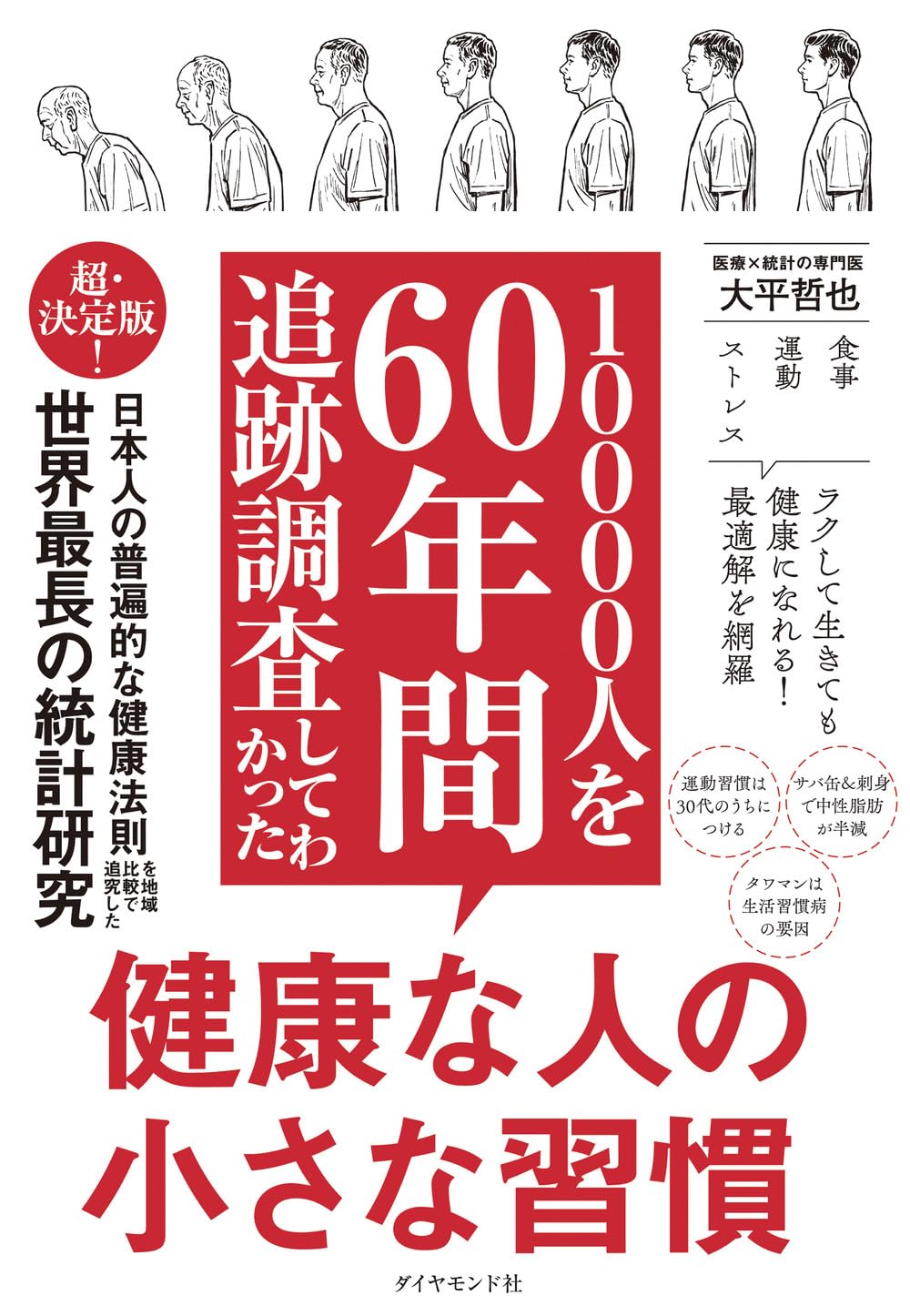

「一生、病気に悩まずに生きた人の共通点は?」

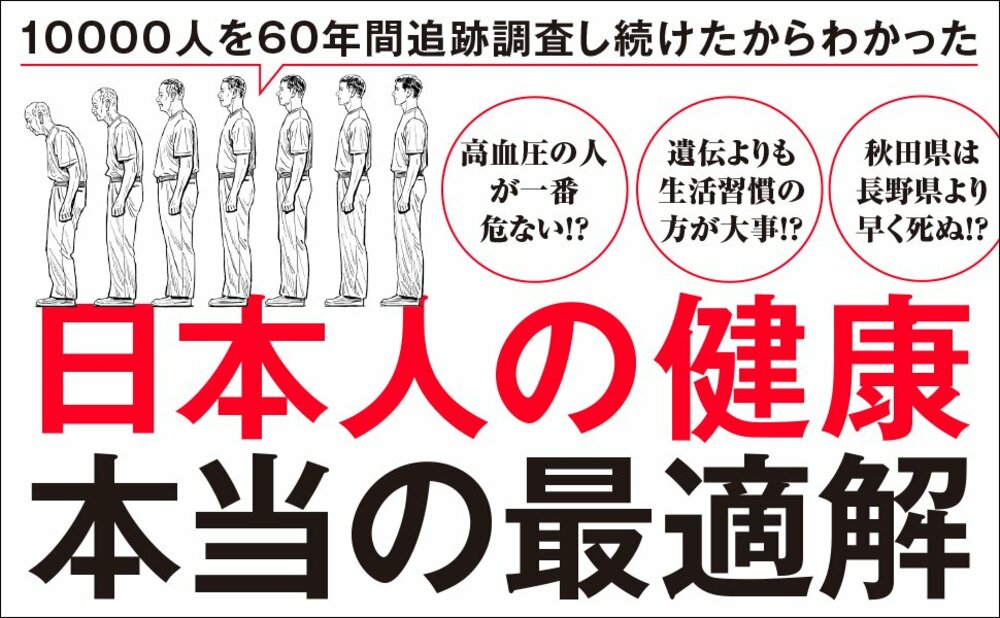

1963年に始まった「CIRCS研究」は、日本人の健康の「普遍的な法則」を見出すために1万人を60年間追跡調査した日本の財産的研究だ。

医療×統計の技術を駆使して「生涯、健康的に長生きする人の習慣」を定点観測で研究し続けた本研究は、日本人の健康を地域比較で徹底調査した世界最長の統計研究であり、絶大な信頼性を誇っている。

圧倒的エビデンス力を誇る本研究が突き止めたのは、実は健康な人ほど、「健康になる習慣」を無意識のうちに実践しているという衝撃の事実だ。

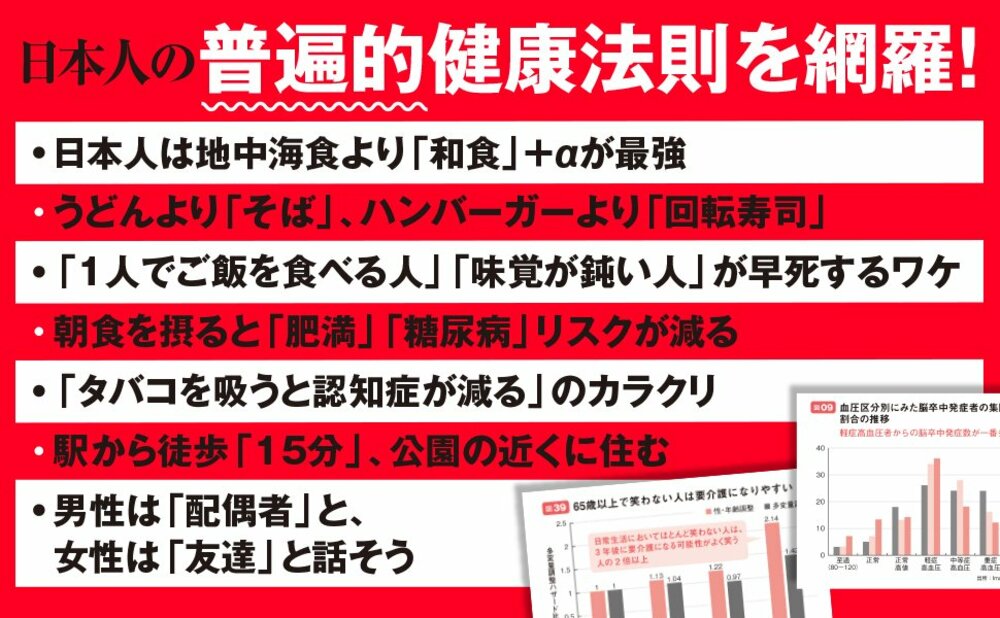

では、その習慣の正体は何か? 話題の新刊『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』に掲載されている数ある法則の中から、今回は「食事の習慣」について紹介したい。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

60年超のデータだからこそ見える「真実」

私は疫学者兼医者ですが、「疫学(えきがく)」という単語を知っている方は少ないのではないでしょうか。そこでまずは疫学とは何かについて紹介していきましょう。

「医療」と「統計」を掛け合わせた実践的学問、それが疫学です。「病気が起こる原因や、どうやったら予防できるのかということを、人の集団を対象として調べることにより明らかにする学問」と定義できます。日本には、1963年に始まった「CIRCS研究」のほか長期にわたる疫学研究がいくつも存在します。仮に今年2025年から60年間分のデータを積み上げていこうとしたら、2085年までかかります。長く続いている疫学研究は、まさに先人の財産的な知見なのです。

そこで私は「健康になる人」には、ある健康の共通点があることを導き出しました。

健康の原則「自然と健康になる仕組み」をつくろう

それは、「健康になるためには、仕組みづくりが最も重要である」ということです。

たとえば、車のシートベルトについて考えてみましょう。以前は、後ろの座席でシートベルトを締める人は少数派でした。でも、法律で装着が義務づけられれば、多くの人が締めるようになります。とくに、「シートベルトを同乗者につけさせるのは運転者の責任である」というルールを作れば、後ろに乗っている人も「自分がシートベルトをしないことで迷惑をかけたくない」と思って装着率が上がります。

そうやって、すっかり装着が当たり前になった人たちが親になれば、その子どもたちは最初からどこに座ろうがシートベルトを締めます。やがて、「シートベルトを締めないなんて、そんな人が昔はいたの?」と言われるようになるでしょう。

食習慣や運動習慣などの「健康と深く紐づく習慣づけ」に関しても、これと全く同じです。生きているだけで自然と健康になる仕組みを作るために、たとえば駅から徒歩0分のところに住むのと、徒歩20分のところに住んで通勤する人とでは、毎日40分の運動時間の差がつきますね。家の近所にハイカロリーでおいしいラーメン屋さんがあると、ついつい足も向いてしまうでしょう。

野菜のかき揚げも健康とは言えない理由

こういった「健康になる習慣」で考えると、野菜を食べやすい環境に身を置こうと考えるかもしれません。

しかし「野菜のかき揚げ」は絶対に食べるなとは言わないけれど、食べるときには工夫が必要です。

揚げ物は衣が問題で、フリッターのように衣が分厚いと、それだけカロリーが高く、健康への悪影響も大きくなります。だから、竜田揚げのように薄く粉をはたくくらいにするとか、衣は半分剥がすなどしてください。かき揚げは、衣を食べているようなものなので、具が野菜であってもおすすめできません。

(本記事は『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です)