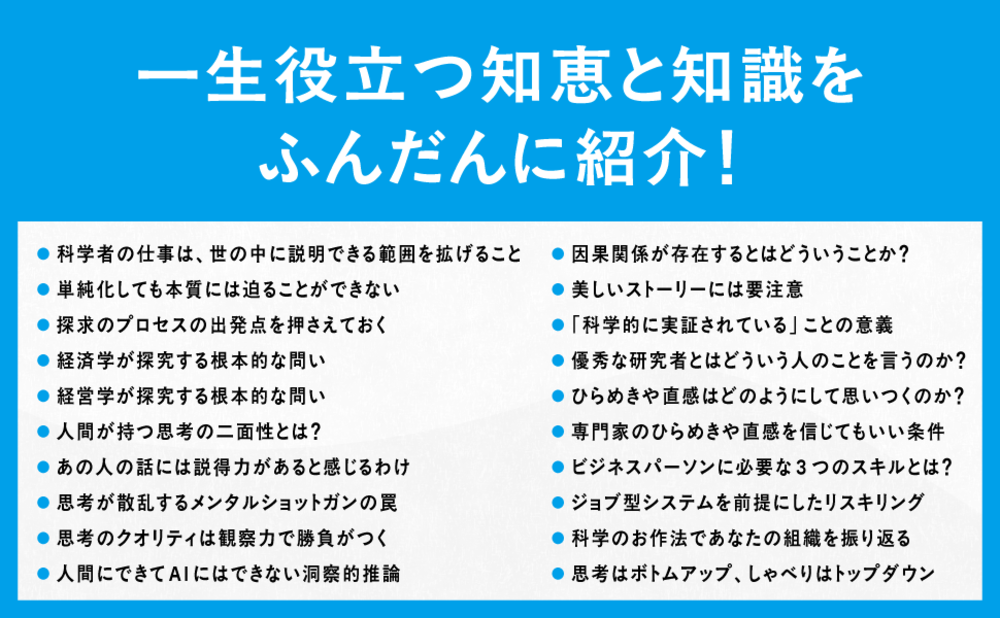

新刊『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』は、ものごとを深く本質的に考えたい人に贈る、科学とビジネスをユニークな形でつないだ知的エッセイ。投資銀行と米系コンサルを経て大学教授へと転身した異色の経歴を持つ宮川壽夫氏が、話題書『新解釈 コーポレートファイナンス理論 「企業価値を拡大すべき」って本当ですか?』に続いて世の中に問いかける第二弾です。

ファイナンス理論をモチーフに「科学的な思考プロセス」をいかにしてビジネスの現場に活かすか、その方法と限界について軽妙な語り口でやさしく説きます。風を読みながら適応する「セール(帆)の理論」と、風の方向にかかわらず根本的に考えて進む「オール(櫂)の理論」、本書で展開されるこの新たなメタファーを通じて科学の思考を学べば、明日からきっと仕事へのアプローチが変わります。今回は、経営学の大家ヘンリー・ミンツバーグの言葉を手がかりに、社会人が自らの力で考えるための勉強に対する心構えについてご紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

自分は一体なにがわかっていないのか?

結局のところリスキリングは新たな知識を加算して仕事の範囲を拡大するという知識の数理的な増加を目的としているイメージです。ジョブ型にせよ、メンバーシップ型にせよ、いずれの労働システム下で働くにしても、勉強して目先の知識の量を増やすだけではなく、もっといい仕事をしたいともがいている方々が本書の読者にはきっと多いことと思います。そこで、そういう方のために、ビジネスパーソンが自らの力で考えるオールを握るための学びについて、カナダのマギル大学で今なお教鞭を執るヘンリー・ミンツバーグの言葉をご紹介したいと思います。

ミンツバーグは、『ミンツバーグ マネジャー論』や『戦略サファリ』をはじめとしてことさらユニークな著作を持つ、言わずと知れた経営学の大家です。日本語版ではほぼ常にミンツバーグ本の翻訳を担当される池村千秋さんの訳が絶妙で、ミンツバーグの濃い目のキャラを程よく増幅しているように感じます。もっとも私は動画で彼の講義を見たことしかありませんが、経営思想とも言えるミンツバーグの著書を池村千秋さん訳で読んでいると、ミンツバーグがどうしても古典落語に出てくるご隠居さんとイメージが重なってしまい、「おや、だれかと思ったら八っつぁんじゃないか。まあ、いいや、そこへお座り」という感じで、心地のよいリズムでご隠居さんの小言を聞かされている気になります。

最近の彼の著書『私たちはどこまで資本主義に従うのか 市場経済には第三の柱が必要である』では、「人的資本という言葉が近ごろあるみたいだが、企業に勤める人で自分のことを人的資本などと呼ばれたい人が果たしているのだろうか? 私だったらまっぴらごめんこうむりたい」と述べていて、相変わらずですが、なかなか痛快です。

さて、そのミンツバーグに次のようなユニークな発言があります。

「よいクラス(good class)は、わからなかったことが、わかるようになる。もっとよいクラス(great class)は、わかっていたと思っていたことが、実はわかっていなかったとわかる」

ミンツバーグのこの言葉は私が大学院生のころに講義で教わったと記憶しているのですが、ことさら社会人の学びに対する身構え方としてとても示唆的だと思います。ミンツバーグは古典学派的な純粋理論を批判し、経営者は教室で育つわけではないと主張する人なのですが、すでに実務を経験している社会人にとって必要なのは、おそらく経営理論やケーススタディをたくさん知って暗記することではありません。

社会人が勉強する目的は、ただ単に知識を増やすことだけではなく(もちろん増やすことも大事です)、「自分にはなにがわかっていないのか」「自分にはなにが足りていないのか」という否定的な問いを発見し、その問いをとことん深めていくところにあるのではないかと思います。私の経験ですが、不思議なものでそれができる人ほどむしろ視野が広く、ものがよく見えています。そもそも企業とはナニモノで、目の前にある自分の仕事とは一体どういう関係にあるのかといった根本的で抽象的な問い、いわば経営やビジネスの根幹を問おうとする哲学的な姿勢を常に維持したいものです。

本を読んで「そうか、なるほどこうやって解けばよかったんだ!」と膝を打って「わかる」のは高校生までの受験勉強であって、社会人は勉強したからといって目の前の問題が解決するわけではありません。しかし、社会人が深く学ぶ目的は自分に解ける問題を増やすことではなく、そもそも前提としている範囲や限界を破って自由な思考の可能性を拡げることです。だから勉強することによって自分がこれまでものを考えるときにどれくらい不自由だったのか、どれくらいコンベンショナルな思考の檻に囚われていたのかを身にしみることになります。

自分が「知っている」と思っていたことを知らないことに変えてしまい、大きな戸惑いと畏れをもたらす、社会人の勉強はそういうところにおもしろさと解放感を覚えるものであってほしいと思います。これがオールを握るための勉強に対する心構えです。若いころ証券アナリスト試験の受験勉強で暗記していたファイナンス理論の公式それ自体は、今も変わらず同じものであるにもかかわらず、現在の私にはまったく異なった意味に見えています。

(本記事は『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』より、本文の一部を抜粋・加筆・再編集したものです)