新刊『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』は、ものごとを深く本質的に考えたい人に贈る、科学とビジネスをユニークな形でつないだ知的エッセイ。投資銀行と米系コンサルを経て大学教授へと転身した異色の経歴を持つ宮川壽夫氏が、話題書『新解釈 コーポレートファイナンス理論 「企業価値を拡大すべき」って本当ですか?』に続いて世の中に問いかける第二弾です。

ファイナンス理論をモチーフに「科学的な思考プロセス」をいかにしてビジネスの現場に活かすか、その方法と限界について軽妙な語り口でやさしく説きます。風を読みながら適応する「セール(帆)の理論」と、風の方向にかかわらず根本的に考えて進む「オール(櫂)の理論」、本書で展開されるこの新たなメタファーを通じて科学の思考を学べば、明日からきっと仕事へのアプローチが変わります。

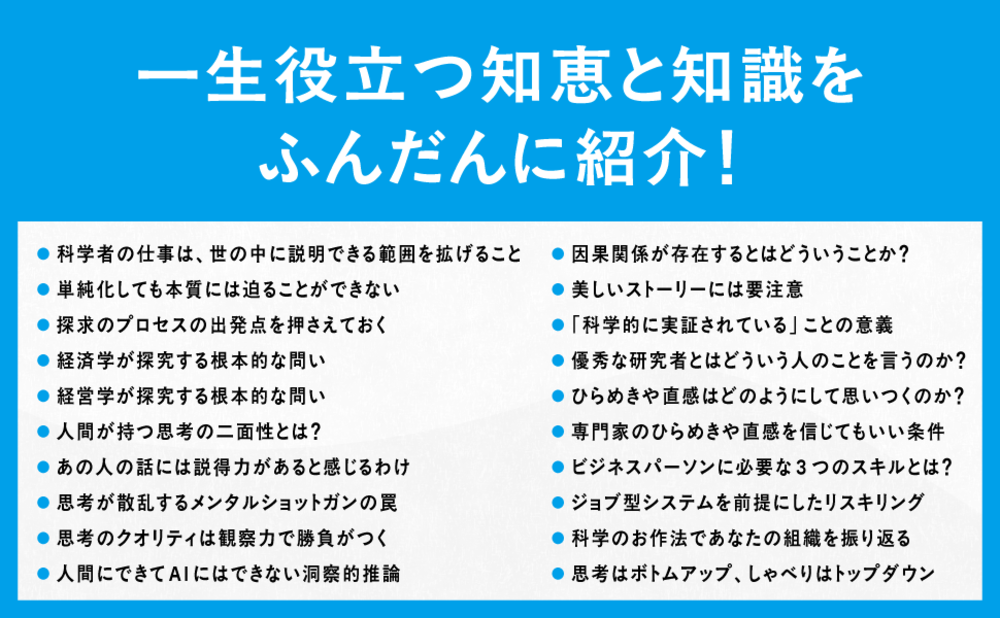

今回は、ビジネスパーソンに必須のスキルを経営学の視点から研究したロバート・カッツの「3 skills approach」をもとに、周りに流されず自らの力でものごとを考えるために必要なテクニカルスキルについて紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

三つのスキルは並列せず階層化する

ビジネスパーソンに必須のスキルを経営学の視点から研究した「3 skills approach」で、カッツはマネジメントに必要な知的ビジネススキルには次のような3つがあることを指摘しています。

(1)テクニカルスキル:technical skill

(2)ヒューマンスキル:human skill

(3)コンセプチュアルスキル:conceptual skill

これらのスキルをとても単純な例で示しますと、たとえば企業の法務部に配属された人はそもそも会社法を知らなければ仕事になりません。会社法のどこにどういうことが書かれているかを理解していることがテクニカルスキルです。そして、この法律にはどのような意味があって、当社が何をする必要があるかを会議で報告して社内を説得する能力がヒューマンスキルといったところになります。

「むずかしい内容でもアイツが話すとわかりやすいよね」とか「彼に言われると妙に説得力がある」なんて感じさせる人がだいたい社内にはいるものですが、それはその人のヒューマンスキルがそうさせていると考えられます。さらに、その話を聞いて「条文にはいろんなことが書かれているけど、要するに現在の当社の状況からしてすぐに取りかからなきゃならないことはこれだぞ」とスパッと言い当てる能力、これがいわばコンセプチュアルスキルです。

この三つのスキルについて「まー、そんなもんだよね」と多くの人はだいたい納得できるはずですし、特段の異論もないかもしません。しかし、私がカッツモデルの慧眼だと思う点は、この三つのスキルがそれぞれ並列したり選択したりできるものではなく階層構造になっていると説いたところにあります。つまり、テクニカルスキルがない人はヒューマンスキルを持つことはできないし、テクニカルスキルとヒューマンスキルを持たない人がいきなりコンセプチュアルスキルを持つことはあり得ません。

カッツに言わせれば、会社法を読んだことないのに(テクニカルスキルがないのに)やたらと話が面白かったり、表現がうまいという人はヒューマンスキルを持っているわけではありません。それは単に飲み会を盛り上げるのが得意な人に過ぎません。また、会社法を読んだこともないし、それを他人に説明することもできないのに「要するに大事なのはここなんだよ」と言う人の能力をコンセプチュアルスキルとは呼びません。ただ単に妄想の激しい人でしかない、ということです(周りを見渡すと会社の中にはわりとそういう人ってたくさんいませんか?)。

実際のカッツモデルは、これら三つのスキルが「ローワーマネジメント」「ミドルマネジメント」「トップマネジメント」の3段階の各層ごとに求められるという、管理者を対象とした内容なのですが(論文ではadministrator「管理者」と表現されています)、それはカッツの論文が発表された当時のアメリカでは製造業のブルーワーカーをいかに管理するかが一般的な研究テーマだったからです。当時のこの分野の研究においてはもっぱら管理者の性格や素養といった人格的な側面に焦点が当てられていたところを、カッツが客観的なスキルに着目をして科学的な調査を行ったという点で非常に新しかったわけです。そのように考えると、現代の企業ではこの三つのスキルはマネジャーにかかわらずビジネスパーソンすべてにとって求められるものと解釈できます。だからおそらくカッツモデルは今でも組織の開発や人材の育成などいろいろなテーマで引き合いに出されるものと思われます。

オールを握るためのテクニカルスキル

体系的なコーポレートファイナンス理論の教科書を最初のページから読む、という地味な勉強はまさにテクニカルスキルを積むことになります。カッツ流に言えば、逆にこの努力を回避して「株主価値とはなにか」という抽象論を語っても説得力は発揮できないし、「要するに株主価値の拡大に大事なのはここなんだよ」という具体的な回答を提示することもできません。

テクニカルスキルを積む努力をせずにただ人の話をチョロッと聞いて自分が10年前から知っているようなフリを繰り返していたら(実を言うと私は昔からそういうのがかなり得意)、いつまでたっても実践に必要な真理や普遍性と結びつかないということだと思います。となるとテクニカルスキルはスキルと呼ぶより、実践の土台となる基礎理論を構築する能力だと言えます。ヒューマンスキルやコンセプチュアルスキルが問題解決に役立つスキルとすれば、テクニカルスキルは「なぜそのような形で問題が生じているのか」という根本にある文脈や起源を探り当てて問い直すような体系的知識を意味します。この体系的知識がないとオールを握る発想にたどり着きません。

核になる理論をきちんと勉強して知識の体系を獲得していれば、目の前にある現象に置き直して考えたり、あるいは異なる文脈に置き換えたりすることが可能になります。しかし、勉強したことがない人(テクニカルスキルがない人)にはこの照合ができません。自分の意思決定に至った経緯を言葉で説明できないから受験数学の問題を解いているのと同じになってしまいます。それ以上広がることもなければ深まることもありません。つまりは応用が利きません。だからビジネスの世界でもやはり地道に勉強することが大事なんです。これが私がビジネスの現場で経験したカッツモデルの解釈です。このことはビジネスの世界でも、実はアカデミアの世界でもあまり変わらないと思います。

本で読んだことが現場で役立つ瞬間

ヒューマンスキルとコンセプチュアルスキルの土台となるテクニカルスキルを身につけるためには意図的なトレーニングを積む必要があります。言い方を換えると、決まったトレーニングを積めば具体的なスキルが身につくというのがテクニカルスキルの特徴です。ところが、厄介なことはテクニカルスキルを身につける段階にいる人にとって、将来コミュニケーションスキルを経てコンセプチュアルスキルを獲得したら具体的になにができるのかはその時点ではわからないという点です。

「この本を読んで勉強したらなにができるようになるんですか?」と聞くことは、野球部の人に「キャッチボールの練習をしたらなにができるようになるんですか?」と聞くのとおそらく同じです。どちらも実践で(実戦で)起きる複雑な状況に対応できるようになるだろうと、私ならそのように抽象的な答え方をするかもしれません。複雑な状況って? ただし、それはその時になってみないとわかりません。

相手が投げた捕りやすいボールを自分の胸の正面で捕球し、そのボールをまた相手が捕りやすいように相手の胸にめがけて投げ込む、というシンプルな状況は野球の試合中にはほぼあり得ません。しかし、その動作を日ごろから繰り返して腕の振り方とかボールへの指の掛かり具合とかグラブにボールが入るボールポケットの位置とか、そういう知識を経験として持っておく必要があります。基礎となる経験があるから複雑な回転をしたボールが自分の足元に飛んで来たときに捕ることができるし、ベースカバーに入ろうとして走ってきたセカンドの複雑なタイミングに合わせてボールをうまくトスすることができるわけです。キャッチボールという具体的なトレーニングによって抽象化された経験が、目の前の複雑で具体的な状況に瞬間的に照合されるからです。しかも通常その瞬間的な照合は無意識のうちに行われます。

本で読んだことがビジネスで役に立つ瞬間というのは、スポーツで鍛えたように勝手に体が動くというレベルではないかもしれませんが、「あ、これってたしか……」とその瞬間にひらめいたり、後になって「あー、あのことだったんだ」と応用されていることに気づいたりするものではないかと思います。

仏文学者の鹿島茂先生が『大読書日記』のまえがきで「理由は聞くな、本を読め」と題して次のように言っています。

読書の効能とは「今になって振り返ってみれば」というかたちで「事後的」にしか確認できないことにある。言い換えると、事後的であるからこれから人生を始めようとする若者に向かって「読書するとこれこれの得があるから読書したほうがいいよ」と事前的にはいえないということだ。

なかなかシビレる文章です。

参考文献:鹿島茂[2015]『大読書日記』(青土社)

(本記事は『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』より、本文の一部を抜粋・加筆・再編集したものです)