階層社会では、人は昇進を重ねると、おのおのの無能レベルに到達してしまう。そんな驚くべき法則を唱え、世界的なベストセラーになったのが、『ピーターの法則』だ。必然的に「世の中のあらゆるポストは職責を果たせない無能な人間によって占められることになる」というメッセージは大きな衝撃を与えることになった。では、そんな世界で個々人が組織で生き残るための知恵とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

昇進した途端、ダメになる理由とは?

帯の文言には、「なぜあの人は、昇進した途端ダメになった?」とある。

企業社会では、そうした声が数多く飛び交っているからに他ならないからだろう。そしてその理由が、豊富な実例とともに、明快かつシニカルに解説されていく。

原著の刊行は1969年。邦訳が出たのが1970年。2018年には、新装版が発売されている。

畳み掛けるようにメッセージしてくるのは、「階層社会では、すべての人は昇進を重ね、おのおのの無能レベルに到達する」というピーターの法則。

そして、「やがて、あらゆるポストは、職責を果たせない無能な人間によって占められる」というピーターの必然だ。

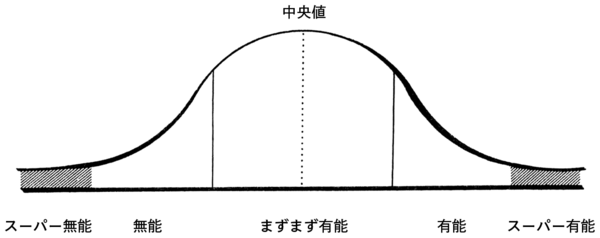

本書によると、「有能すぎる人」にも実は危険が潜んでいるという。どういうことなのか。

通常の無能人間は、(中略)クビの対象にはなりません。たんに出世できないだけです。ところがスーパー有能人間は、解雇されてしまうことが少なくありません。なぜなら、スーパー有能人間は階層社会を崩壊させ、それゆえ、「階層は維持されなければならない」という「階層社会第一の掟」に違反するからです。(P.56-57)

働く上では、有能であるほうがいい、と考えている人は少なくないだろう。それゆえ、さまざまな努力をして能力を伸ばす。

ところが、なんと有能な人間にもかかわらず、組織にいられなくなる可能性があるというのだ。

解雇の対象になるのは、「スーパー有能」と「スーパー無能」

聡明で生産性が高い人物がまったく昇進できないどころか、クビになってしまうこともある。

「多くのビジネスパーソンには納得がいかないだろう」と著者は認めつつ、三つの事例を挙げて解説している。そのうちの一つがわかりやすい。

校長は、次年度以降の本採用は推薦しかねる旨を告げた。

学校の制度に混乱をもたらし、指導要綱に準拠しない授業を行い、次年度以降のカリキュラムに適応できない生徒を生み出してしまったことが、その理由だった。

生徒評価の内規を無視し、教科書配布システムをめちゃめちゃにし、新しい学年で授業を担当する教師に、もう教えることはないという悩みを与えてしまったのだ。

スーパー優秀な人のこの手の出来事は「あるある」かもしれない。有能すぎる人の不幸ともいうべきか。しかし、仕事ができすぎると階層社会からは弾かれてしまうことがあるのだ。

そして著者は下の図とともにこう解説する。

『[新装版]ピーターの法則』P.57

『[新装版]ピーターの法則』P.57

また、本書ではスーパー無能な人たちについても解説されている。

①生産するものがない(アウトプットの問題)

②階層の内部基準に従った行動ができない(インプットの問題)(P.59)

「階層社会では、すべての人は昇進を重ね、おのおのの無能レベルに到達する」というのがピーターの法則だが、解雇の対象になるのは、彼らだけだと著者は言う。

また、会社を辞めたいなら「計画的にそれができる」とも記す。

「親の七光り人事」がもたらす無能とは

オーナー系企業に勤務している人なら、これも気になるかもしれない。「親の七光り人事」だ。

我が子を一般の従業員のように扱い、社長の息子であったとしても、階層の一番下からスタートさせることは特段珍しくない。

ところが中には、息子を一段ずつ昇進させるのではなく、いきなり管理職に登用してしまうオーナーもいないわけではない。

どうせいつかは息子を後釜に座らせ、会社の全権をゆずり渡すのだから、というわけだ。これが、「親の七光り人事」。

その方法は、おもに二つだという。

②登用される人間のために、新しい役職、それもインパクトのある肩書きの役職を新設します。(P.61)

たしかに後者はあるかもしれない、と思い当たるフシがある人もいるのではないか。

ただ、「親の七光り人事」は、階層社会にあまねく存在する現象の「ささやかな一例にすぎない」と著者は記す。

階層社会では、何らかの条件に恵まれた個人は、階層のいちばん下からではなく、上のほうの階層からいきなり参入してくるというのだ。

そして新しい人材を高位の役職にはめ込むことで、生産性が向上する場合もある。それは、社外の人間の目には必ずしも悪いものとは映らない。しかし、社内の反発は必至となる。

加えて「親の七光り人事」は、必ずしもファミリー企業と限らず、さらに必ずしも任命権者と血縁関係にあるとは限らないケースでも増えてきている。典型的な例を挙げる。

せっかく組まれた予算を使わなかったら、何か迅速に手を打たないかぎり、来年度の予算は削られてしまうとピュアフォイは考えました。

そこで彼は、ゴミの削減と市の美化計画を担当する三人目の局次長ポストを新たに設けることにしたのです。(P.63)

その任には、母校で経営学を学んだ後輩の若手をあてた。求められたのは、委ねられた役割を果たすことではなかった。

その人間が予算を使い切りたがる人物かどうか、だった。ポストが埋まるなら、有能か無能かは問われなかった。こんなケースもあるのである。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。