和食は腎臓に悪い!? 知らないと危険な「食事の落とし穴」

人生100年時代は、健康こそ最大の資産です。しかし40歳を越えると、がん、糖尿病、腎臓病といった病気を避けては通れません。国立がん研究センターによれば、40~49歳のがん患者数は、30~39歳と比べると3倍以上です(2020年)。もちろん50代、60代と年齢を重ねるにつれ、がん患者数はどんどん増えていきます。

本連載は、毎日の食事から、大病を患ったあとのリハビリまで、病気の「予防」「早期発見」「再発予防」を学ぶものです。著者は、産業医×内科医の森勇磨氏。初の単著『40歳からの予防医学 医者が教える「病気にならない知識と習慣74」』を出版し、感染症医・神戸大学教授の岩田健太郎氏が「安心して読める健康の教科書」と推薦文を寄せています。出版を記念し、内容の一部を特別に公開します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

知らないと一生後悔する! 腎臓病と食事の話

腎臓の機能は、一度著しく落ちると再び回復することはありません。透析や腎臓の移植手術が必要になります。しかし初期の段階であれば、回復させることも可能です。そのため「腎臓の機能が落ちている」「慢性腎臓病になっている」と言われた瞬間から手を打たなければなりません。

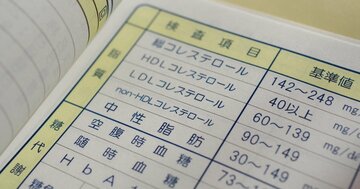

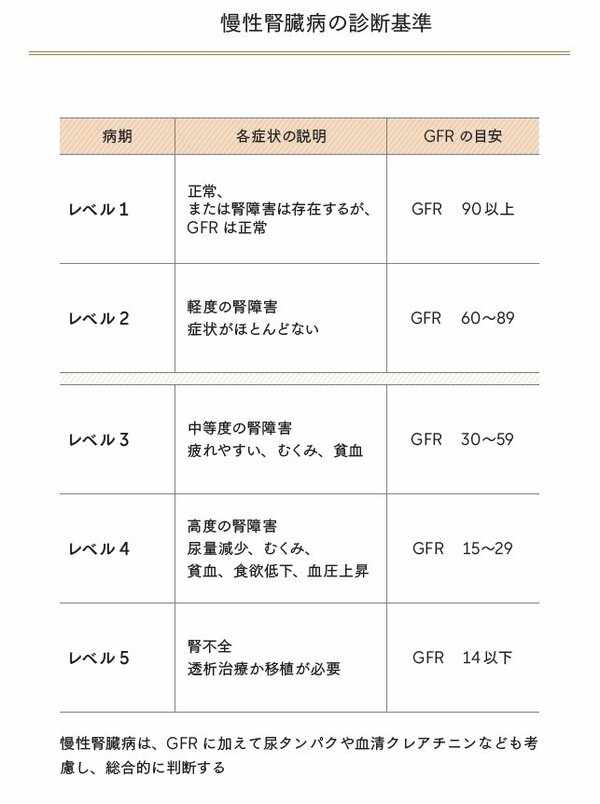

腎臓病は「GFR」と「尿タンパク」の合わせ技で重症度を判断します。レベルは1~5に分かれており、ちなみにレベル5は「透析」や「腎移植」が必要なレベルです。下図を見てください。

出典:『40歳からの予防医学』

出典:『40歳からの予防医学』

厄介なことに、腎臓の機能が目に見えて落ちてきたレベル3以降では、「正しい食事の方程式」が当てはまらなくなってきてしまうのです。

野菜や果物を食べてはいけない?

例えば、バナナや野菜に多く含まれる「カリウム」と呼ばれるミネラル成分は神経の伝達や筋肉の収縮にかかわっており、非常に重要なものです。

しかし、腎臓の機能が一定レベルまで落ちてくると、カリウムを尿として体の外に出す能力も低下します。血液中のカリウムが増え、「高カリウム血症」になることがあります。

この状態は突然死の原因となる「心室細動」という不整脈を引き起こす可能性があり、非常に危険です。カリウム値が高い慢性腎不全の人は、果物・野菜などカリウムを多く含む食品を制限しなければならない場合があります。

もう1つ制限が必要になるのが「タンパク質」です。腎臓の最大の役割は、不要な老廃物を尿にこして抽出する「ろ過作用」です。老廃物を体の外に出す能力も低下しているので、老廃物が体に蓄積していきます。一定レベルまで達すると、激しい疲れやだるさを感じる「尿毒症」になることもあり、タンパク質制限が必要になります。タンパク質をとらないと、サルコペニアにもなりやすくなり、非常に厳格な栄養管理が必要になります。

ここまで聞いて、「カリウムやタンパク質を控えよう」と思った人もいるかもしれませんが、あくまでレベル3以降の話です。レベル1~2であれば、制限等をする必要はありません。

続いて、日本人にとってなじみ深い和食の注意点をお伝えします。