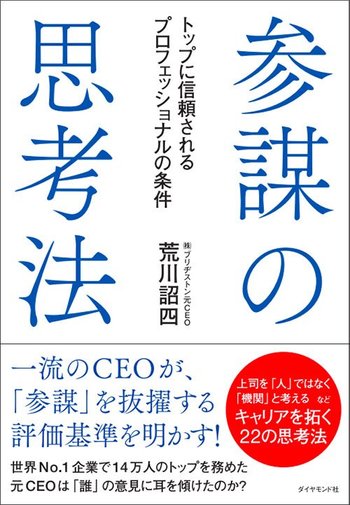

世界三大タイヤメーカーの一角にして、14万人以上の従業員を持つブリヂストン。同社にとって転機となったのが、米国企業ファイアストンの買収。今でこそ、日本企業屈指のM&Aの成功事例と言われているが、買収から数年は苦労の連続だった。そんな当時、秘書課長として社長の「参謀」を務め、のちに自らも社長になった経験をもとに書かれたのが『参謀の思考法』(荒川詔四著)だ。トップに信頼され、自らもリーダーになるための思考法とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

参謀は、役職や年齢に関係なく「抜擢」される

企業の参謀というと、戦略参謀というイメージを持つ人も少なくないかもしれない。

しかし、実際の社長の参謀役は、そのイメージとはどうやら大きく異なるようだ。

そのリアルな姿に加え、良き参謀に、また良きリーダーとなるための思考法が紹介されているのが、本書だ。

著者の荒川詔四氏は、ブリヂストンで秘書課長として社長の参謀役を務め、のちに自らも社長になった。

「もともと引っ込み思案で、人付き合いも得意ではない性格。大学では美術部に所属して、黙々と油絵を描くのが好きなおとなしい学生」だった荒川氏は、「野武士のような先輩が闊歩する」社内で、いかに抜擢されるに至ったのか。

「社長だって不完全な人間だ」「地位は人を作る、は疑わしい」「能力の低い上司の下につくのはチャンス」「上司に好かれようとするな」「知識を学ぶ最良の教師は、本ではなく人」「制約こそが思考の源」「人間関係は悪いのが普通」「社長になったからって、どうってことない」など、組織人にはまさに金言とも言える言葉も次々に登場する1冊。

参謀は「抜擢」されるものだという。

加えて、人事的にも、そうした人物を引き上げ、より大きなフィールドで、その能力を生かしてほしいと考えるのは当然のこと。その意味で、参謀と認識されることは、人事的に抜擢されることと深い相関関係があるのは間違いないという。

「抜擢」されることを目的に頑張ることの危険

ただ、と著者は記す。これまで、多くの人々を観察してきて思うことがあるというのだ。それは、「抜擢」されることを目的に頑張るのは、あまりおすすめしないということ。

抜擢されることを目指すとなれば、どうしたって「自己顕示」せざるを得なくなる。

しかし、それは周囲の人々の「共感」や「協力」を集める上では邪魔にしかならない。

ときには「あいつは、自分が出世するために、俺たちを利用しようとしている」「自分より“上”と思えば追い落とすことだけを考えている」などと取られかねない。

抜擢するのは上司なので、過剰な忖度をしてしまう危険もある。上司におもねって抜擢を狙うような人物は周囲から軽侮を受ける可能性もある。

それだけではない。

しかも、上昇志向を剥き出しにしている人物を、周囲の人々は内心では冷ややかに見ているものだ。下手をすると、「一緒に働きたい」という仲間がいなくなってしまいかねない。これで多少出世したところで、なんとも虚しい人生ではないか。

加えて、これで出世の夢が絶たれれば、心までもが折れてしまうことだってありうる。

この文章を書いている私には、経営者をはじめとした多くの成功者への取材経験がある。

それをもとに記した著書にも書いたエピソードだが、大企業のトップなどに取材するときには、撮影の合間に「どうしたら、こんな立派な会社の社長になれますか」とこれまで質問をしてきた。

すると、多くの社長がこんなふうに答えたのである。

「社長になろう、などとは思わないこと」

社長がゴールと考えている人を社長にしたら、会社は危険だ。社長は、会社をどうするか、のツールなのだ。出世は、目指すものではない。しかるべき人が、しかるべき地位に就くべきなのである。

「別に、上司にどう思われてもいい」という割り切り

荒川氏にはほとんど「上昇志向」や「出世欲」はなかったという。むしろ、そういう考え方をむき出しに、ときにいがみ合う人々を見ながら、鼻白む思いをしていた。

実は、ブリヂストン入社も、“ボタンのかけ違い”だった。

油絵を描くのが好き。ブリヂストン美術館があるのだから、きっと文化的な会社に違いない、と思ったのだ。

タイヤに関する関心もなく、ビジネスや金儲けそのものにすら本質的な興味がなかった。

ところが、入社2年目でいきなりタイに赴任し、苦労することになる。

会社を辞めて、日本に逃げ帰りたいとまで思い詰めたが、当時は航空運賃が高かった。タイでなんとか頑張って働くしかない、と腹を括ったのが、会社人生の出発点だった。

しかし、上司に命じられた仕事をやるだけでは、どうにもつまらない。

学生時代に絵を描いていたときの動機と根は同じだった。絵を描くのは、「完成形=ビジョン」を思い描いて、それを具現化すること。

それまでになかった「作品」をつくり上げること。そこに喜びが存在するという。

それと同じ喜びを、会社の中で「新しい価値」をつくり出すことに見出したのだ。

しかも、絵は一人で描くが、会社で「作品」をつくり上げるには、周囲の人々と力を合わせる必要がある。そこにも、大きな喜びがあることも学んだ。

心のそこで、「別に、上司にどう思われてもいい」という割り切りがあった。

自分の思いを押し殺してまで、上司に迎合する必要を感じなかった。もっと言えば、会社にもそれほどの執着があったわけではなかった。

結局のところ、参謀として抜擢され、その後のキャリアも自然と拓かれていったのは、「自然体」で、周囲の人々と力を合わせて、活き活きと楽しそうに働いていた人々だったのだという。

そういう人は、周囲の人々の力によって、自然に押し上げられてくるのだ。参謀にもなり、やがてリーダーにもなっていくのである。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。