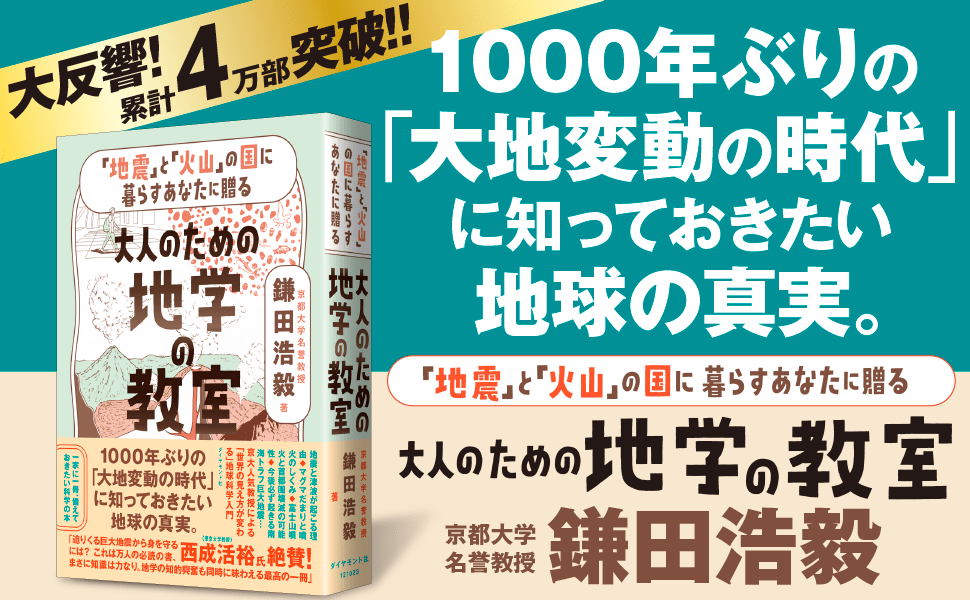

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊された。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

46億年を1年のカレンダーで考える

地球は46億年前に誕生して、僕たちにつながる種族の人類の歴史は今から30万年ほど前にはじまりました。ホモ・サピエンスの誕生です。

地球の46億年の歴史をカレンダーで考えてみましょう。

カレンダーって1月1日の元旦から12月31日の大晦日まで記されているじゃないですか。それで、地球の歴史をそうやって割り振ったらどうなるかということです。

まず地球が生まれたのが46億年前で、46億~40億年前を冥王代といいます。

生物の誕生

そこから25億年前までが太古代。その次は原生代といって地球に酸素が増えてきた時代で、ここまでは地球上は二酸化炭素が多かったのです。

やがて生物が誕生して、その生物が光合成を行い、大気中に充満している二酸化炭素を酸素に変える。それで酸素が次第に増えていく。このようなことが起こったのが原生代です。

次が5.4億年前ぐらいから後の顕生代で、この時代に大型の生物が誕生しました。40億年前とか、25億年前とかいってもピンとこないけど、1年間で表すカレンダーで考えるとわかりやすいでしょう。

古いものほど情報が少ない

カレンダーで考えると、太古代は2月17日、原生代が6月16日です。原生代は酸素が増えてきた時代のはじまりで、現在の地上にもいろんな地層が残っている。

それまでは地層もほとんどが削られて消えてしまい痕跡だけ残っているとか、非常にレアなケースでないと岩石が残っていない。

どういうことかというと、歴史的な書物を見てみると、最近のものはいっぱいあるけれど、それが鎌倉時代、平安時代と古くなればなるほど残っているのが少なくなっていくのと同じようなことです。

昔のものってどんどん失われるわけです。それは地球に関するものも一緒で、だから古いものほど情報がとても少ない。

三葉虫、アンモナイト、マンモス

さて、生物が活躍しはじめた顕生代は、大きく古生代、中生代、新生代の三つにわけられます。最初の古生代ではよく知られている三葉虫が、また次の中生代ではアンモナイトなどが登場します。

少し細かく見ると、シダ植物が誕生したのが古生代、マンモスなどの哺乳類が誕生したのが新生代というように、生息する植物や動物がどんどん変わっていくんです。逆に、それらを利用して時代の名前が付けられています。

生命の3つの定義

生物について考えるとき、大事な要素があります。生物にはみな細胞があって、そのなかで一つの閉じたエリアを有しているのです。

たとえば人間は一人ひとりがそれぞれ体を持っている。もっと単純なアメーバだって、一つの細胞膜のなかにいろんなものが入っている。

すなわち、一つの閉ざされた空間、入れ物をつくっています。これは生命の維持にはすごく大切なことで、入れ物があるということは、中と外があるということで、その中と外でやりとりをしているのです。

たとえば、外からなにかを取ってきてエネルギーを得て、後で外に排出するとか。入れ物の中と外でエネルギーの差があるわけで、このような活動を「代謝」といいます。

「代謝」の代表例は食べ物の循環で、その代謝は生殖活動つまり子孫を残すということにもつながるわけです。

この「入れ物がある」「代謝を行う」「子孫を残す」というのが、生命の三つの定義です。40億年前に海ができてから、たったの2億年で生命が誕生した。実はすごいことなんです。

参考資料:【京大名誉教授が教える】「10億年後に地球上の水はなくなる」という驚くべき事実

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。