東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊される。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

京都周辺にある断層

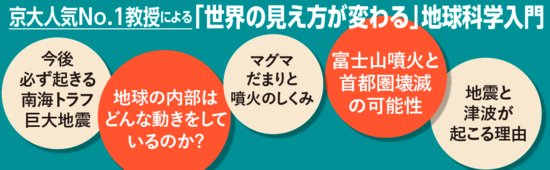

──たとえば花折(はなおり)断層は国道になっていて、こうした断層を利用した街道は京都周辺にたくさんあると思います。私の暮らす宇治市にも黄檗(おうばく)断層があり、そこは住宅街となっています。断層は古くから街道などに使われ、暮らしには重要な地形だと思います。しかしこんなにたくさん断層があって、京都の町は危険ではないのでしょうか?

危険です。でも、それは京都だけではありません。そもそも日本中の町の全部が危険なのです。

で、国内を比較してどこに住むかと考えると、僕はだんぜん京都です。

たしかに花折断層は全長約50キロメートルで京都市のど真ん中を通っています。吉田山が南の縁で京都大学のキャンパスを通過して、それから福井県の若狭湾まで伸びていますよね。

ちなみにその途中に鯖街道があります。これはかつて福井県産のおいしい鯖を塩まぶしにして運んだ街道で、運んでいる間にちょうど塩がなれて、京都の名産である鯖寿司になったそうです。その鯖街道もいまは国道367号線になっています。

重要なのは、断層がいつ動くかということです。

花折断層の北のほうは江戸時代の1662年に動いています(寛文近江・若狭地震)。だから、特に動いていない南のほうが要注意ではあるけれど、要注意の度合いは高くはない。

一方、これは相対的なもので、想定されるリスクに順位を付けてリスクの高いものから対策していく。最大のリスクは南海トラフ巨大地震で、次は首都直下地震と富士山噴火です。

生き延びるために注意すべきこと

そういう意味で、質問にある黄檗断層もリスクの順位は低いと思います。

それと仮に「花折断層と黄檗断層のどちらのリスクが高いか?」を考えると、それはとても難しくて、地質学的には研究しているけれど、その答えは一般市民にはあんまり意味がありません。

「花折断層の近くの京都の左京区を避けて宇治にきました」と言われてもちょっと困ります。そういうことなら、ほとんど差が付かないんです。

それより明らかに差が付くのは、やはり南海トラフ巨大地震、首都直下地震、富士山噴火です。

僕が口を酸っぱくして言っているのは、これだけはとにかく注意して生き延びてくださいと。それを日本国民全員に話している、という感じなんですよ。

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。