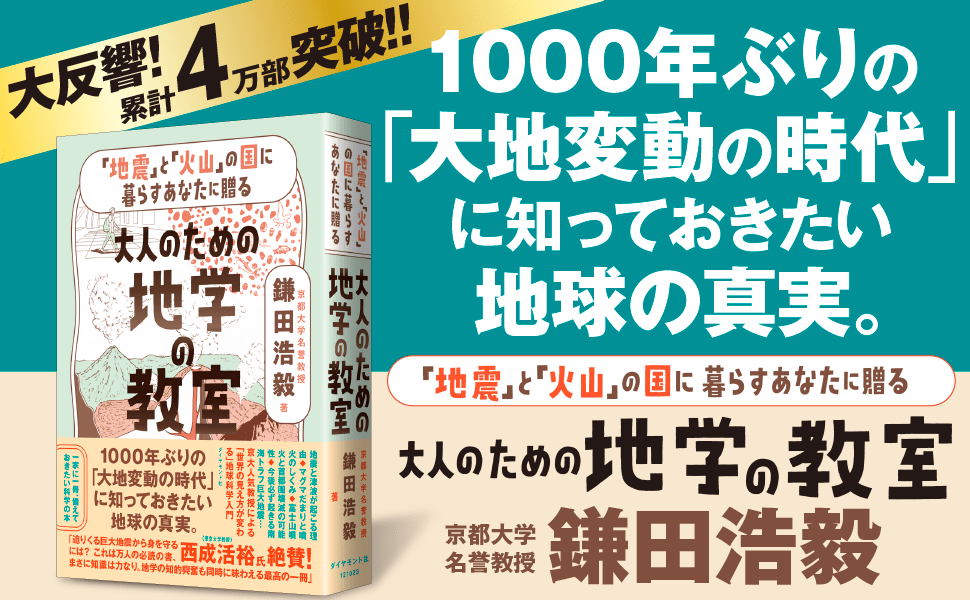

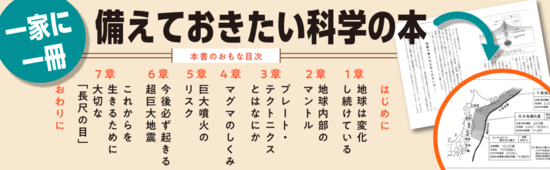

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊される。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

地球の寿命はあと何年?

それにしても、地球は不思議です。

火星にも金星にもないものが地球にはあり、こんなにも美しい状態が四十六億年も続いていて、うまくいけばあと五十億年は続くことが予想されています。太陽系の寿命百億年の半分ぐらいですね。

では、なぜそうなってきたのか。そう、その原因は水の存在なんですね。

しかし、その地球の寿命が尽きる前に大きな問題があります。十億年後に水がなくなると考えられているのです。

これは太陽の活動が関係しています。太陽が徐々に巨大化するため今から一億年単位でその発する熱量はどんどん大きくなって、最後に惑星を含めた周りのものをすべて飲み込むといわれています。

その途中で地球はもちろん温暖化します。ただ、これは最近、世間で騒がれている二酸化炭素による地球温暖化のような小さな話ではなくて、地球全体が太陽の巨大化によってヒートアップするという話です。

水がなくなった地球で起こること

そうすると地球上の水が全部蒸発してしまう。このような地球や太陽系のダイナミックな動きは一億年ぐらいの長さの軸で考えられていて、地球上の水については十億年ぐらいで干上がるということです。

だから、その前に人類は宇宙空間にある地球と同じような星を探しに行かなきゃいけない。まだ十億年もあってずっと先の話ですが、こうした未来は物理学によってすでにわかっていることです。

水がなくなると大変なことになるのは、容易に想像できますよね。それを地球科学の目で見ると、プレート・テクトニクスがはじまった四十億年前から、プレートと一緒に海の水はマントルに入っていくわけです。

ややわかりにくく感じるかもしれませんが、地学の目で見るとプレートと一緒に海の水がマントルに入ることが重要なのです。

よって、十億年後にそもそも水がなくなってくると、マントルのなかで起きている対流も大きく変わるだろうといわれています。

固体地球では水が潤滑油のように働いているから、それがなくなると物質循環の構造も大きく変化すると予測されます。そうなると、本当に地球の環境すべてが変わってくるんですね。

でも地球がいまのかたちになってからの四十六億年にプラス十億年、五十億~六十億年は、現在のままの姿でいくかなと思います。

そして僕はその安定した姿、とりわけ地球表層に現在も残されている美しい多様性に驚嘆しています。

しかしよく考えると、地球科学でも予測がつかないことはたくさんあって、僕たちが知らない「想定外」に出くわす可能性は十分にある。いままではランダムだったから未来もおそらくランダムに違いない、とも思うわけですよね。

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。