外部管理者方式の波にあらがい理事を続ける理由

*ダイヤモンド・ライフ編集部作成

*ダイヤモンド・ライフ編集部作成拡大画像表示

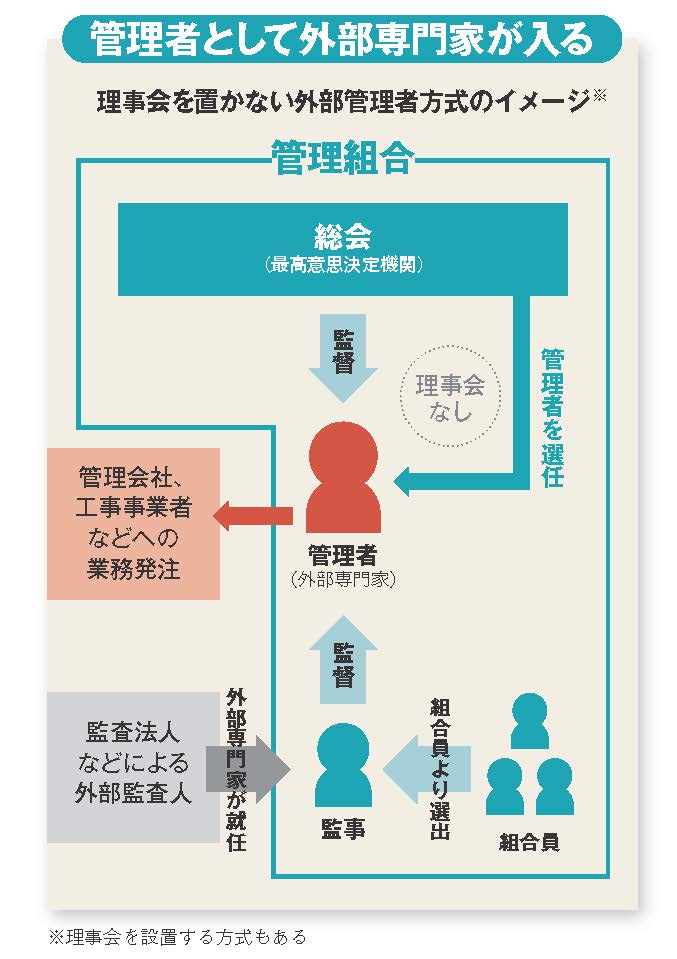

理事になりたいと自ら手を挙げる人がいないなら、いっそマンション管理士などの専門家や管理会社などに管理者業務を委託しようと、「外部管理者(第三者管理)方式」(図を参照)を採用するマンションが、最近増えています。外部の人に、管理者(=代表者)や監事の業務を委託することで、区分所有者は輪番で回ってくる役員業務から解放されることになります。

管理組合にとっても、「役員のなり手不足を解消できる」「管理内容の適正化が進む」「迅速な意思決定と効率的な管理運営が行える」……といったメリットがうたわれますが、実際に外部管理者方式を採用しているマンションでは、管理会社が理事会業務を受注し、「発注者(管理者)=受注者(サービス提供者)」という構図になっているケースが珍しくありません。

この点については、国土交通省も監事を管理組合員や監査法人から選出するなど、管理組合の意向を正しく反映できる仕組みの構築を推奨しています。

こんなふうに、理事会業務を外注化する管理組合すら増える中で、長きにわたって自身のマンションの理事を務め続ける私は、しばしば「何のために?」と聞かれることがあります。

管理組合の理事を務めるモチベーションとは何か。主体的に管理組合を運営する意義について、私自身は「昨日と違う今日、明日をつくるため」と捉えています。そして、やるなら理事長になることをお勧めします。議題が承認されるかどうかは別として、自分のアイデアを提案できますから。それが楽しいと思えないのであれば、別に無理してやらなくてもいいと思います。

マンションの資産価値については、投資物件と考える人とずっと住み続ける人とではおのずと捉え方が違ってきます。ずっと住み続けるのだから値段なんか気にしないという方もいらっしゃいますが、私は少し違うと思っています。

私は今住んでいるマンションを終(つい)のすみかと考えていますが、それでもいつかは相続するなり売却する時期がやってくるでしょう。自分が日々快適に過ごせるようにマンションを管理すると同時に、将来、相続または購入する人の目線に合わせて、マンションライフをアップデートしていくことも重要だと思っています。

4000万円で買ったマンションが8000万円に値上がりしたのであれば、8000万円のマンションにふさわしい管理を意識すべきだと考えているのです。資産価値のためだけに管理しているわけではなく、次に買う人もハッピーになるような管理の視点も大切だと思っています。結果として、「情けは人のためならず」ということになるのではないでしょうか。