理事の引継ぎは2年ごとの半数改選がおすすめ(写真はイメージです) Photo:PIXTA

理事の引継ぎは2年ごとの半数改選がおすすめ(写真はイメージです) Photo:PIXTA

RJC48(マンション管理組合理事長勉強会)代表として、マンション管理組合が直面する悲喜こもごもを発信する應田治彦氏は、自身が住むマンションの理事をかれこれ15年ほど務めている。ITの活用や外部管理者方式の導入などで理事会業務の効率化が進む中で、長年理事を引き受け続ける真意とは。住民主体の管理と効率化のバランスとに、どう折り合いをつけていくべきか。(取材・文/ダイヤモンド・ライフ編集部)

理事会は「立候補×2年×半数改選」が理想

マンション管理組合の活動を数年単位で見てみると、がんばる理事がいる期間は物事が進むけれど、そうでない人たちが理事に就くと計画が滞ってしまう期間があることに気が付きます。

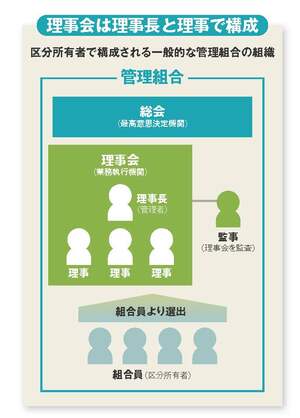

*ダイヤモンド・ライフ編集部作成

*ダイヤモンド・ライフ編集部作成拡大画像表示

後者に共通しているのは、“公平を期すため”輪番で毎年理事を全員入れ替えるやり方です。私は、理事は立候補制にして2年ごとに半数改選にするやり方をお勧めしています。そうでないと、理事会としての継続性が保てないと思います。

なお、一般的な管理組合の構造は図の通りです。最高意思決定機関である「総会」の意向に従って、業務執行機関である理事会を置き、理事長は管理組合の代表者として理事会業務を統括する責務を負います。また、理事会は監事によって監査を受けます。

そもそもマンションの理事会運営が属人的になるのは、営利目的の組織でない以上仕方のないことです。優秀でやる気のある理事がいるのならば、ある程度権限を集中させた方が色んなことがうまくいくことが多いと感じています。