累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

行政行為には特別な効力がある

「説明しよう。◯◯には特別の力が備わっているのだ」。昔、見ていたヒーローもののアニメではそんな説明がされます。そのナレーションを聞くたびに「説明になっていないじゃないか」ともんもんとした思いを抱いたものです。

大学で行政法の講義を受けたときも、同じような思いを抱きました。

「行政行為には特別な効力があるとされています」

先生はそう説明しました。「何に比べて特別なの?」、「どうしてなの?」と疑問が湧いて来たのです。

まず、「何に比べて」というのは、「私人の法律行為に比べて」ということです。

自力執行力とは?

たとえば、吉田さんが山田さんにお金を借りて契約の期限が来ても返さないということがあったとします。

もちろん、山田さんは吉田さんへお金を返すよう催促するでしょうが、吉田さんが返さないようなら、裁判所に訴え、債権(お金を貸したこと)を確認してもらうことができます。さらに、それでも吉田さんが返さないなら、裁判所に強制執行の手続をとるよう申し立てることになるでしょう。

返さない吉田さんが悪いからといって、吉田さんの家から無理やり貸したお金を取ってくることはできません。自力救済は禁止されているのです。

このように私人間では、最終的な債権の実現は裁判所(国家)の力を借りて行います。ところが、税金については、国であれ、地方公共団体であれ、自ら、銀行口座を差し押さえするなどして、課税処分の目的を実現することができます。

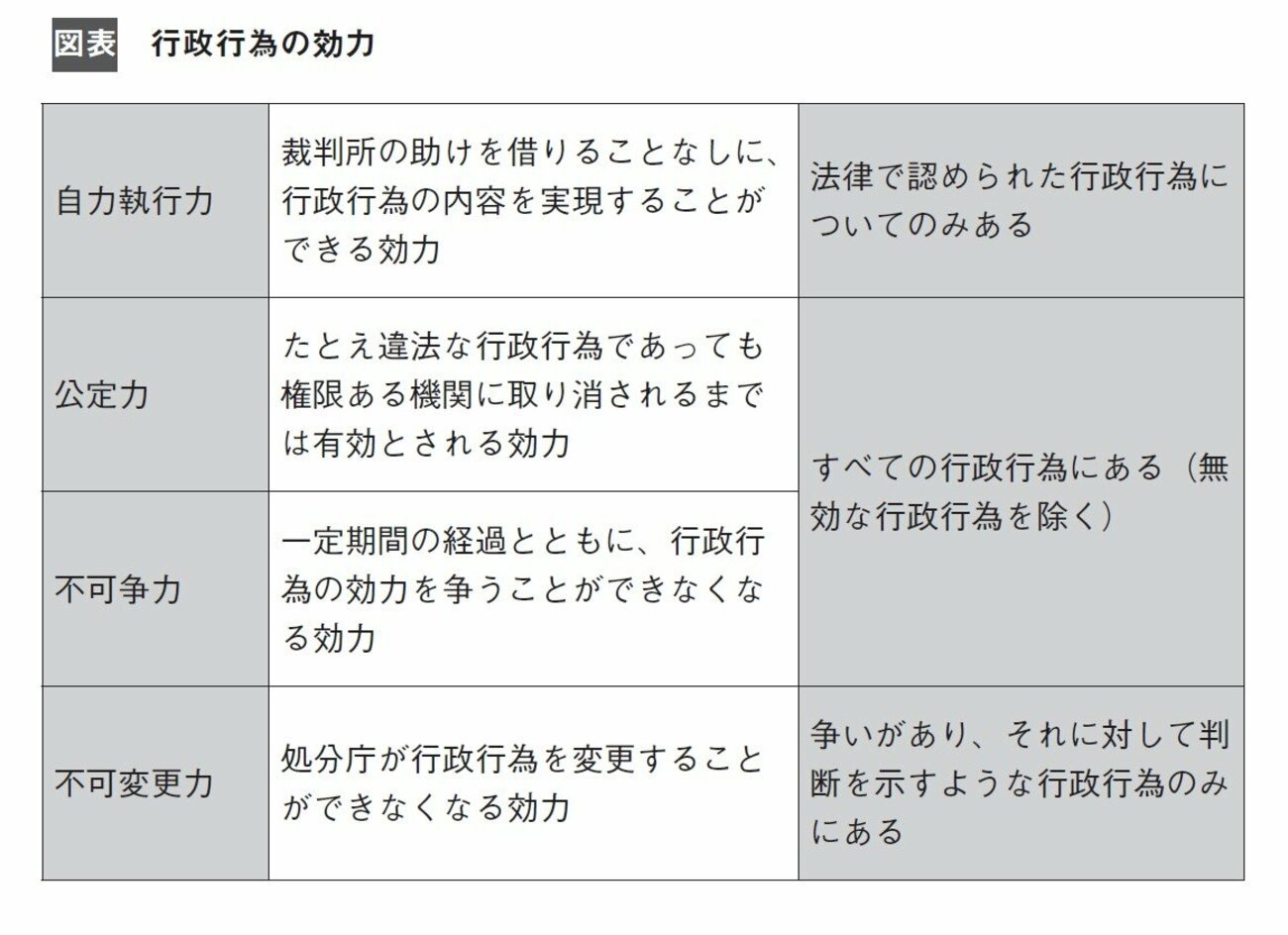

このように裁判所の助けを借りることなしに、行政行為の内容を実現することができる効力のことを「自力執行力」といいます。行政行為に認められる特別な効力のひとつです。

法律による行政の原理に照らしても、すべての行政行為にこうした効力が認められているわけではありません。迅速に目的を達成できるよう、課税処分など法律が認めた行政行為についてだけ自力執行力は認められています。

自力執行力のほか、行政行為の効力には、公定力、不可争力、不可変更力があります。

行政行為の特別な効力

行政行為の特別な効力

公定力とは?

「公定力」は、たとえ違法な行政行為であっても権限ある機関に取り消されるまでは有効とされる効力のことです。

公定力がどうして認められるのかという点について、昔は「いやしくも行政が誤りを犯すことはない」と説明されていたといいます。しかし、現在ではこんな説明が通用するわけがありません。

大学の行政法の講義では「取消訴訟のハイタテキカンカツの結果として認められる」と先生が教えてくれました。そのとき、漢字で書きとれなかったのですが「排他的管轄」と書きます。

前に行政行為の要素として、「一方的に押し付けてくる行為である」ことを挙げましたが、この押し付けから逃れる最終的な脱出口は「取消訴訟」だけなのです。

たとえば、誤った課税処分を受けたとします。「なんだか額が多すぎるような……、そのうち、誤りに気がついてくれるだろう」などと放置しておくと、手続が進んで今度は督促状が来ます。

課税処分については先ほどお話ししたように自力執行力がありますから、最終的には銀行口座を差し押さえられてしまうことになるでしょう。途中で国なり地方公共団体が誤りに気がついたり、不服申立てを受けて処分を取り消す場合はともかく、裁判所が処分を取り消すまでは効力が有効なものとして扱われるのです。

このように最終的な脱出口を取消訴訟としたために、結果として取消訴訟で取消しが認められるまでは有効と扱われるのです。これが「公定力は取消訴訟の排他的管轄の結果として認められる」の意味なのです。

公定力の限界

公定力はすべての行政行為の効力として認められています。行政行為の効果を安定させるということはあるのですが、そもそも公定力がこんな「裏から」説明されるようなものだとすると、こうした効力を限定すべき場合も議論されています。

よく知られているものに、行政行為の瑕疵が「重大かつ明白」な場合があります。たとえば、普通は考えられませんが、「警察署長の名前で課税処分が行われた」場合、そんな処分はどう考えても無効なのですから、公定力が生じる余地はないと考えます。

なお、ある行政行為の違法を理由として国家賠償請求をするに当たっても、先にその処分の取消判決を受けておく必要はないとされています(最判昭和36・4・21)。

不可争力とは?

「不可争力」は、一定期間の経過とともに行政行為の効力を争うことができなくなる力のことです。誰が争うかといえば私人側です。

取消訴訟は、処分や裁決(審査請求その他の不服申立てへの判断のこと)があったことを知った日から6か月を経過すると(または処分や裁決の日から1年を経過すると)提起することができません(行政事件訴訟法14条1項・2項)。

審査請求についても、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過すると(または処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると)することができなくなります(行政不服審査法18条1項・2項)。

こうした期間の経過とともに行政行為の効力の取消しを求めることができなくなる効力のことを不可争力といいます。

不可変更力とは?

「不可変更力」は、処分庁が行政行為を変更することができなくなる効力のことです。

普通は、行政行為に問題が見つかれば、関係者の利害に関わらない限り、処分庁は取消しや撤回をすることができます。たとえ、取消訴訟の出訴期間が過ぎていようが、職権による(行政側の判断による)取消しは可能です。

しかし、審査請求に対する裁決などのような、争いがあり、それに対して判断を示すような行政行為については、一度行った行政行為を変更することができません。

これは裁判を考えれば合点がゆくはずです。裁判所が出した判断を上訴を受けて上級審が変更するのはともかく、同じ裁判所が変更できるとすると司法への信頼が揺らいでしまいます。行政行為といえども争いがあり、それに対して判断を示すようなものについては同じように考えているのです。

おさらいクイズに挑戦!

次の( )にそれぞれ漢字2文字を入れ文章を完成させてください。

行政行為の効力のうち、たとえ違法な行政行為であっても権限ある機関に取り消されるまでは有効とされる効力のことを(①)力といいます。現在において、この効力は、(②)訴訟の排他的管轄の結果として認められると説明されています。

解答

① 公定

② 取消

【POINT】

・行政行為の効力として、自力執行力、公定力、不可争力、不可変更力があります。

・公定力、不可争力はすべての行政行為に認められます。

※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。