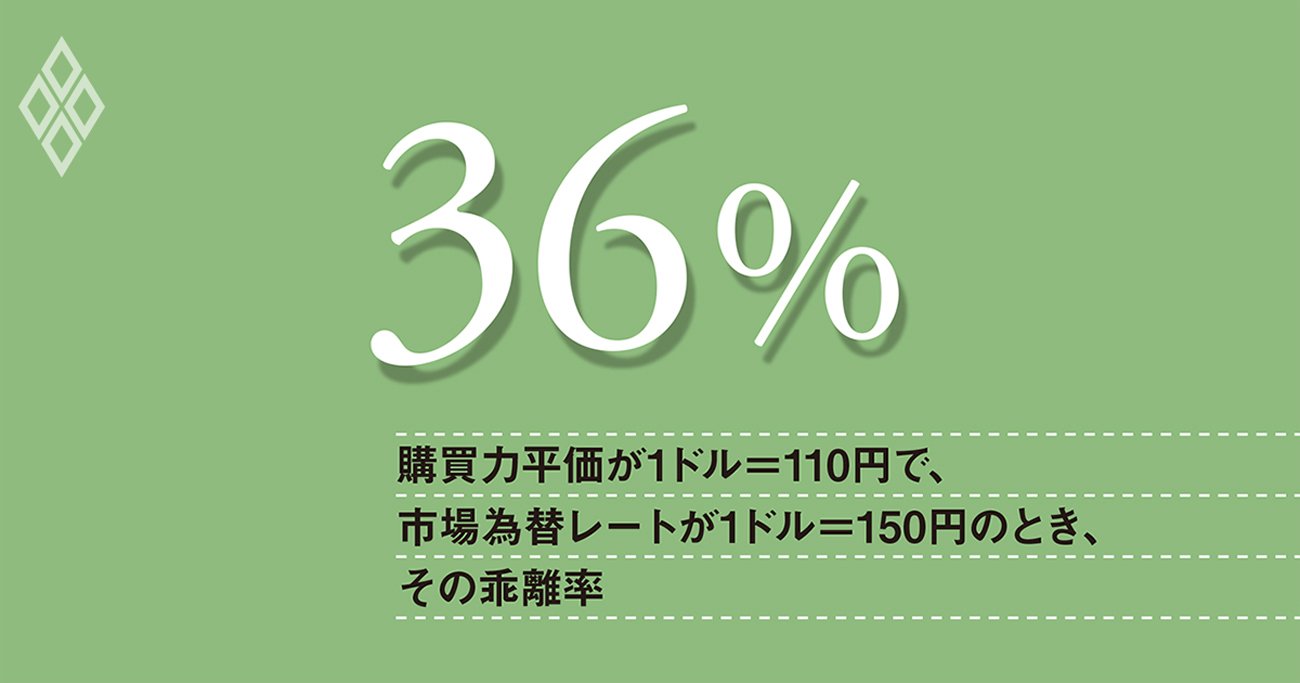

購買力平価が1ドル=110円で、

市場為替レートが1ドル=150円のとき、

その乖離率

数年前までは1ドル=100円前後だった市場為替レートが、2022年以降は円安が急速に進み、一時1ドル=160円を突破した。このような市場為替レートの変動と並行して注目すべきは購買力平価だ。

購買力平価は、異なる国の通貨の購買力を比較するための指標だ。例えばビッグマックが米国で6ドル、日本で480円の場合、購買力平価は1ドル=80円となる。

購買力平価の厳密な試算は難しいが、1ドル=90~130円という推計が多い。購買力平価がこの範囲の平均(1ドル=110円)なら、市場為替レートが1ドル=150円近辺で推移している今、その乖離率は36%という歴史的な水準に達する。

市場為替レートと購買力平価は、貿易取引などの裁定を通じて互いに引き合う関係にある。中長期的には、(1)市場為替レートが購買力平価に寄っていく、(2)購買力平価が市場為替レートに寄っていく、(3)市場為替レートと購買力平価が互いに寄っていく、という三つのシナリオが考えられる。

日本経済の競争力低下や構造的な貿易赤字などを鑑みると、一時的なショックを除いて、購買力平価の1ドル=110円を超える水準まで市場為替レートが恒常的に戻る(1)のシナリオは考えにくい。その場合、シナリオ(2)と(3)のいずれも購買力平価が上昇し、市場為替レートに寄っていくことを意味する。購買力平価の上昇は、日本のインフレ率が米国よりも高い状態が前提だ。

現在、米中対立やロシア・ウクライナ戦争などを契機にグローバル化の流れが逆転し始めている。また、日米金利差の拡大や、貿易赤字などの定着といった構造的な変化に伴い、市場為替レートの減価が物価上昇に影響している。日本は人口減少で既に本格的な人手不足経済に突入しており、今後も賃金上昇の圧力が継続するはずだ。

このような前提に加えて、市場為替レートと購買力平価の相互作用なども考慮すれば、現在の円安やインフレが一時的という予想は楽観的に過ぎるかもしれない。中長期的にインフレ基調が継続する可能性も念頭に、政策当局者は施策の立案が求められよう。

(法政大学教授 小黒一正)