ドラマではなく“生活”を売れ――視聴者とつながるYouTube的コンテンツ設計術

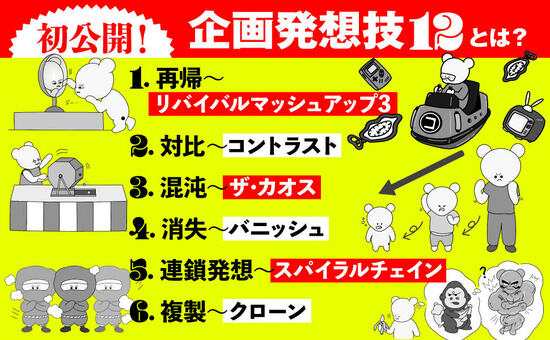

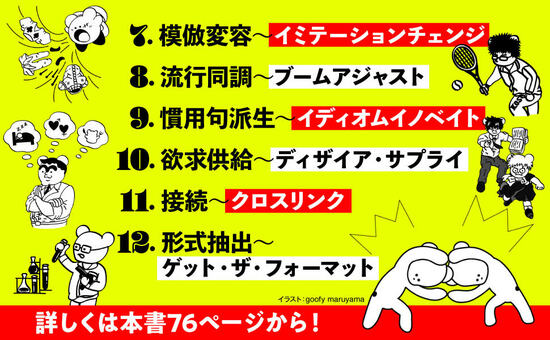

【YouTube総再生回数60億突破】知る人ぞ知る凄腕クリエイターが初めて明かす「圧倒的な企画力」のすべて。企画・マーケティング・クリエイター・営業職 必読のトップYouTube作家&マーケッター、初の著書『YouTube作家がこっそり教える 「ウケる企画」のつくり方』(ダイヤモンド社)は、企画に悩む、すべての人に向けてノウハウを初公開している。クリエイティブな仕事の全体像を俯瞰しつつ「見えない条件文」「企画発想技12選」「構成は木」「データとの向き合い方」など、わかりやすく解説。とっつきやすい「お題」も出題され、実演しながら学べる構成にもなっており、学びになるコンテンツが満載だ。現在、約30チャンネルへ企画提供をしており、有名企業のコンサルティングやアドバイザーなどを行っている著者が、そのノウハウを「PDCA(計画・実行・評価・改善)式にわかりやすく解説した本書から、一部を抜粋・編集したものをお送りする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「生身の人間」の存在を感じてもらう

YouTubeのコンテンツでは「人の存在を感じさせること」が、再生回数が伸びる要因になりやすい。これもYouTube以外のコンテンツにも共通することではないだろうか。

ここでいう「人」とは、画面に登場する演者だけではなく、チャンネルの運営者・撮影スタッフも含まれる。

「自分と同じ人間がつくっている」感覚が大切

人の存在を感じさせるのは、視聴者に「自分と同じ生身の人間がつくっている」ということを、さまざまなやり方で共有するためだ。そもそもの前提として、僕たちがつくっているのは、ドラマや映画といった作品ではない。

そういった作品には、台本のキャラクターを演じる俳優や、大規模な撮影スタッフ、機材といった要素がある。そうして生み出される「フィクションの世界」を専門としているプロには、もちろん敵かなわない。

「ノンフィクションの生身の人間」で差別化する

だからこそ、僕たちは「ノンフィクションの生身の人間」を感じさせることで差別化する。それが、期待されていることなのだ。

日常的な会話、最近感じたこと、失敗をやらかす……そういった生活の延長線上にいるような存在だと伝えるとウケやすい。こうした部分を出すことが、親近感と共感、応援につながり、つながりを深めたファン化の源泉となる。

「サブチャンネル」で人を感じさせる

YouTubeにおいては、人の存在を感じさせる役割として「サブチャンネル」を運営することも多い。サブチャンネルとは、その名の通り、メインではないチャンネルのことだ。

メインチャンネルで、チャンネルの方向性や企画に沿った動画を投稿。サブチャンネルでは、普段の生活を見せたり、トークを多めにしたりして「人」をアピールする。そのように住み分けをしているケースが多い。

「東海オンエア」のサブチャンネル活用例

「東海オンエア」さんが代表的な例だ。たとえば、メンバーがいま、トマトジュースにハマっているとしても、メインチャンネルでは、そういった話はあまり出さない。

サブチャンネルの「東海オンエアの控え室」で、ただ雑談をしたり、ご飯を食べたりするメンバーたちの様子を流して、等身大の「人」の部分を見せているのだ。

サブチャンネルが「ファン度」を深める

このサブチャンネルで親近感を抱き、出演しているメンバーを身近に感じるようになることで、「東海オンエアの企画が面白いから見ている人」は、「東海オンエアの企画も“演者”も好きな人」へファンの度合いが深まっていく。

そうやって、より強い「つながり」がつくられるのだ。

※本稿は、『YouTube作家がこっそり教える 「ウケる企画」のつくり方』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。