問題解決に約4年、9割が管理組合に協力

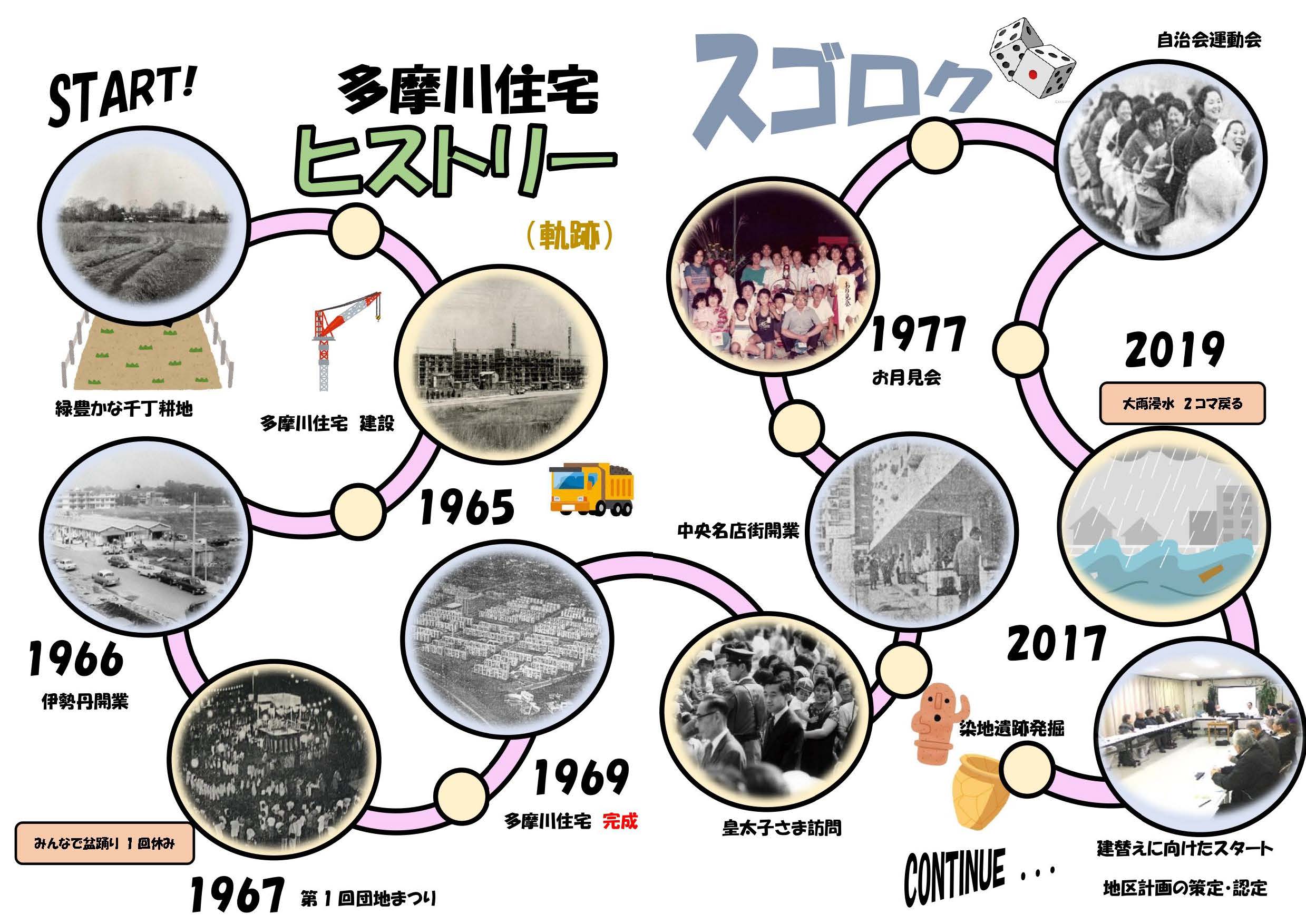

多摩川住宅の誕生から建替えへの取り組みを「すごろく」に。最終コマはCONTINUE(続く) 画像提供:多摩川住宅街づくり協議会

多摩川住宅の誕生から建替えへの取り組みを「すごろく」に。最終コマはCONTINUE(続く) 画像提供:多摩川住宅街づくり協議会

突然、目の前に立ちはだかった大きな壁に対し、管理組合法人が行ったのが、820戸の全住民への個別面談だった。

「弁護士や司法書士に相談しても、反対者が出ると言われました。その反対を押し切って進めると相手から訴えられかねません。個別面談も、ある意味で裁判を前提に、賛同者には判を押してもらい意思確認をしました。結果、9割以上の賛同を得ました」(関氏)

そこで管理組合法人は、区分所有法の大家として知られる法律家に助力を仰ぐ。結果、これまで一つの組合で土地を管理してきた実績を基に「共有地を分けることなく一つの管理地として扱うべき」という見解を行政への論拠とすることで、共有地問題はひとまず落ち着いた。

「このようなトラブルは前例がほとんどなく、手探りで進むしかありませんでした。解決の道筋が付くまで、約4年かかりました。その間、建替えプロジェクトは凍結された状態でした」(大町氏)

思わぬ形で足止めを食ったが、一方で、大きなメリットもあった。共有地問題への賛同が、9割以上の住民から得られたからだ。

「これで満を持して、建替えへと進んでいける」

理事会メンバーが気持ちを新たにしていたタイミングで……今度は新型コロナウイルス感染症の流行が始まる。さらにはウクライナ侵攻と、世界情勢は大きく揺れ動いていく。建設業界でもその影響は顕著に表れた。

国土交通省の統計によると、鉄筋コンクリートの建設コストが顕著に上昇し始めたのは、新型コロナ禍にある20年に入ってからで、同年5月には「106.4」だった指数が24年11月には「130.9」となり、約23%上昇している(*注)。はむね団地の建替えプロジェクトも、大幅な見直しを迫られることとなった。

「今後も、建設コストは上昇し続ける可能性があります。そうなれば過去に賛同した住民も、これ以上自己負担が増えるなら、諦めざるを得ない人が出るでしょう」(関氏)

それでも建替えを進めるか、ここで中止にするか……。困難な選択を迫られた理事会が出した結論は、建替えの推進だった。25年2月に改めて住民説明会を行い、経済状況や今後のスケジュールについて話し合った。乗り越えるべき課題はあるにせよ、住民は希望を失ってはいない。

「建替え後、はむね団地は約1500戸に増える予定で、世代の幅も広がって大いに活気づくでしょう。また、住民主導で建替えを進めると、さまざまな部分に自分たちの意見を反映できます。現在も、庭の配置や新しい部屋の設計について楽しく話し合っています」(野﨑氏)

こうした住民主導の取り組みは、はむね団地だけではなく、前述の通り多摩川住宅全体で行われてきた。その主軸となったのが、ハ・ニ・ホ・トという分譲住宅号棟が協力して立ち上げた多摩川住宅街づくり協議会であり、冒頭で紹介したイベントをはじめ、さまざまな形で住民交流の機会を提供してきた。

22年、同協議会は、26年に60周年を迎える多摩川住宅に替わる新たな街の名を「ほとりとたまがわ」(「ほとりと」=「ほとり」×「人」の造語で、多摩川のほとりに広がる気持ちよさと暮らす人々を意味する)と定めた。さらに、24年には地域エリアマネジメント会社「まちづくりほとりと」を設立するなど、積極的な活動を続けている。

マンション・団地再生支援に実績を持つ鳩ノ森コンサルティングの山田尚之代表取締役は、「高度経済成長期に建てられた団地は、人間でいえば還暦を迎える年齢だけに、新しく生まれ変わるのにふさわしい時代に差し掛かっている」と言う。

「工事費の上昇で事業環境は厳しいものの、集(つど)って住まうことの意義を今一度問い直し、都心のタワーマンションとは違った”現代の村づくり”を住民主体で推し進め、100年後に誇れる新しい形の『団地』の誕生を見守っていきたいと思います」(山田氏)

地域全体の価値向上策の一環という位置付けであれば、確かに行政や民間企業から支援を得られる可能は高まるかもしれない。何よりも、住民が現在の住環境に魅力を感じ、ライフスタイルに愛着を持っていることが、将来の住まいや街づくりに大きな影響を与え、より快適な住環境の創出に寄与するだろう。

多摩川住宅の建替えへの取り組みは、経年マンション、団地の新たなロールモデルになり得るか、期待が高まる。

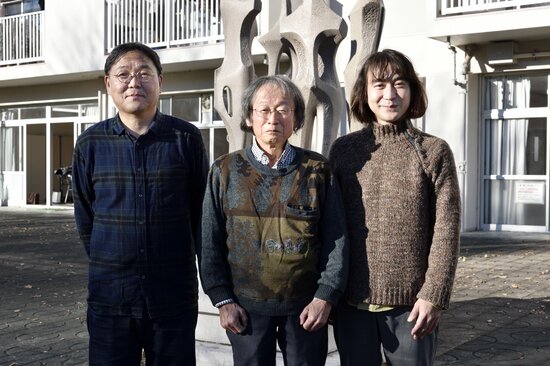

「はむね団地」の建替えを進める管理組合法人の関昭弘理事(左)、大町忠敏理事長(中央)、野﨑理人理事(右) Photo by Ryoichi Shimizu

「はむね団地」の建替えを進める管理組合法人の関昭弘理事(左)、大町忠敏理事長(中央)、野﨑理人理事(右) Photo by Ryoichi Shimizu

*注 「建設工事費デフレーター 鉄筋コンクリート」(国土交通省)