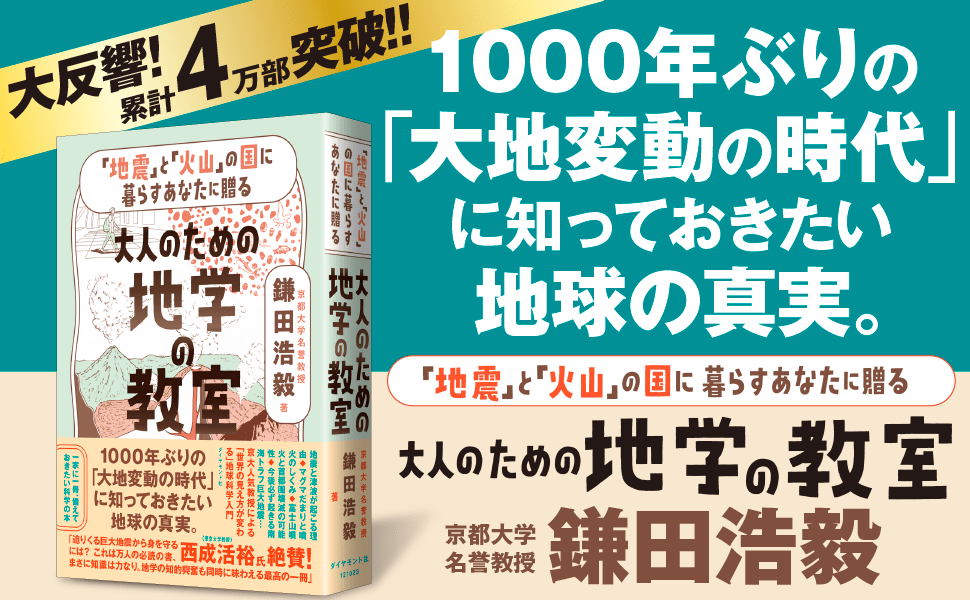

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊された。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

多くの人が誤解していること

2018年9月に北海道胆振東部地震が起きて北海道の全域で停電が発生しました。

北海道は千島海溝を震源とする地震が発生する可能性があるけれど、南海トラフ巨大地震とは異なる心配が必要なんです。

北海道は寒冷地なので季節によっては雪を考慮しなくてはいけないし、それから過疎というか人が少ないところがあって、助けに行くのにかなりの距離を移動しなくてはいけないこともある。

それと、ここで考えておきたいのが電気の使用です。

いま、「持続可能な社会」という言葉をよく耳にするけれど、電気を使用して持続可能というのは本当はあり得ないんです。

そこのところを多くの人が誤解しています。

だって地震でも、火山の噴火でも、極端な寒冷化でも、まず電気が止まるんですよ。

「電気なしの生活」を試してみる

ライフラインは電気がいちばん大切ですよね。身の回りのこともそうですが、いまは農作物の生産にも電気を使用しているし、運搬もそうだから物流も止まるわけでしょう。

そう考えると、電気なしでどれだけ暮らせるかはとても重要なんです。

そこで、僕が提案したいのは、1日に3時間は電気なしで暮らすことです。

僕の友達が夜9時から午前0時まで電気を消して生活しているんですね。テレビを見ない、といったちょっとしたことではなくて、メインブレーカーをバチッと落とす感じで、基本的には全部止める。

スマートフォンのバッテリーもその3時間は使わず、スマホ自体も使わない。

寝室の目覚まし時計の電池はどうかとかの細かいことは抜きにして、電気に頼らない生活ということです。

暗ければろうそくをつければいいし、寒ければ火鉢を使えばいい(ただし火災と換気には注意してください)。

ただ、石油ストーブは点火時に電池を使うからダメです。とにかく3時間、電気を使わない暮らしをしてみる。

食べ物の備蓄がどれくらいあるか

そうすると電気なしの生活というものがわかるんですよ。

それからもう一つ、家庭なら2日間、一人暮らしの学生なら5日間、食べ物の買い出しに行かない暮らしも実践してみてほしいのです。

電気や水道、ガスはいいけれど食べ物は冷蔵庫にあるもので暮らしてみる。そうすると、インスタントラーメンや缶詰が重宝するな、といった具合に非常時になにが必要かわかります。

同時に普段、僕たちが無駄のある生活をしていることに気が付くわけですね。

この要素を抜きにして、持続可能な社会は考えられない。だって僕たち日本人は豊かな生活をしているけれど、海外にはそうではない人がたくさんいて、地球全体の寒冷化があったら、その人々がまず飢え死にするわけです。

それに対してどうするかがグローバルな問題なので、それを解決しなくてはいけない。

電気に頼らない生活、食べ物の無駄を出さない生活を知り、その感覚や知識を活かすことが持続可能な社会をつくることだと僕は思っています。

参考資料:【京大名誉教授が教える】首都直下地震で「最も被害が大きいと予想されるエリア」とは?

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。