東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊された。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

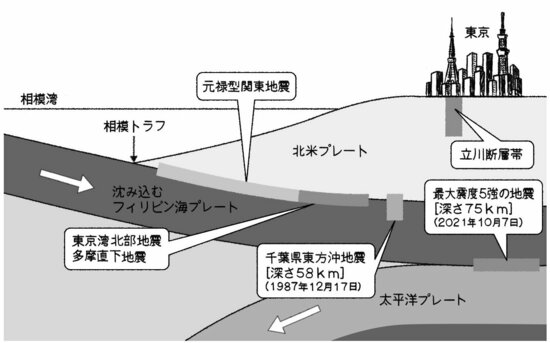

プレートの境界と千葉県北西部地震

近年に起きた印象的な地震を振り返ってみましょう。

2021年10月7日に千葉県北西部地震が起きました。これは首都直下地震と呼ばれる大きな規模の地震の引き金になるのではないかと話題になったんですが、この地震から見ていきましょうか。

図は首都圏の地震の震源を示していて、元禄型の関東地震、いわゆる関東大震災の震源も表示しています。関東大震災が起きたのは1923年ですから、約100年前のことになります。

図 東京大都市圏の想定地震の震源 ※産経新聞による図を一部改変 イラスト:田渕正敏

図 東京大都市圏の想定地震の震源 ※産経新聞による図を一部改変 イラスト:田渕正敏

首都圏は大陸プレートの下に2枚のプレートが沈み込んでいます。沈み込んでいるのは2枚の海洋プレートで、上にフィリピン海プレート、その下に太平洋プレートです。

一方、沈み込まれているのは大陸プレートの北米プレートです。北米プレートを見ると、北海道、それから千島列島、アリューシャン列島、さらには北アメリカまで続いています。

ここがポイントで、全部陸のプレートなんですよ。プレートで考えると北海道はなんとアメリカ大陸とくっついているといえます。

東日本大震災の原因

一方、海洋プレートの太平洋プレートは日本列島近くの太平洋にある日本海溝で沈み込んでいます。

東日本大震災はここで発生し、大陸プレート(北米プレート)が跳ね返って、マグニチュード9という巨大地震が起きたんです。

太平洋プレートのいちばん南側は房総半島の沖合です。その南西にフィリピン海プレートがあるんですが、地理的にはフィリピン海プレートは伊豆半島に向けて潜り込んでいるというイメージです。

それらを三次元的に見ると、フィリピン海プレートは伊豆半島の北西側で沈み込んでいるんですね。

そのフィリピン海プレートは100年に1回ぐらい地震を起こしていて、それが南海トラフ巨大地震になるわけです。

マグニチュードとエネルギー

また、首都圏は太平洋プレートも関与しています。三つのプレートが重なっているんですが、太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界あるいはフィリピン海プレートと北米プレートの境界がそれぞれ地震の巣になるんです。

そこで千葉県北西部地震の話です。

この地震は太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界で起きました。震源地は地下75キロメートルと深く、マグニチュードは5.9で、およそ6です。

マグニチュード6はかなり大きいんです。ただし、いま、首都圏で起こる地震として警戒している首都直下地震はマグニチュード7.3とされているから、それに比べると50分の1ほどの大きさなんですよ。

驚く読者も多いかと思いますが、マグニチュードが1あがるごとに32倍ものエネルギー変化があるのですね。

ちなみに首都直下地震の説明をすると、それはプレート境界で起きる直下型地震だけではなく、「活断層」が原因となる地震も加わります。

「立川断層帯」も要注意

活断層はなにかというと、まず、地層が断ち切られて、その面を境に両側がずれている現象を断層といいます。そして、その断層のなかでも、過去に繰り返して地震を起こしたことがあり、これからも地震を起こしそうなものが活断層です。

ちなみに、地層が断ち切られる場所は、いつも岩盤内部の弱線です。その弱いところが横から加わったストレスによってほぼ周期的に割れるのです。

それで、首都直下地震はまさに首都の直下、地下10キロメートルぐらいの活断層で起きるといわれています。マグニチュード6だったら、広いエリアで震度6強に、またマグニチュード7ならば震度7になるでしょうね。

たとえば「立川断層帯」という活断層などが要注意とされています。

活断層は2000本以上

ただ、実はこれは首都圏だけの話ではなく、同じことは大阪でも福岡でも札幌でも起きます。

だって活断層は国内に2000本以上もあるのだから。そのような地震が起きたときにどうやって災害を減らすか、これが今後の大きな課題になるわけです。

話を進めると、千葉県北西部地震の震度は5強でした。これは震源が深かったから、それぐらいの震度で収まったけれど、浅かったらもっと大きな揺れとなったでしょう。

ちなみに現在、首都圏で心配されているのが、フィリピン海プレートと北米プレートの境界、それからフィリピン海プレートの内部で起きる地震です。

1987年12月17日に千葉県東方沖地震がありましたが、それはフィリピン海プレートが割れたことが原因で、縦に割れたんですね(深さ58キロメートル)。

エレベーターには要注意

最近、フィリピン海プレートは活動中で、千葉県で地震が多いんだけど、それはフィリピン海プレートのなかで起きています。 大きめの地震で、都心にいる人にとってなにがいちばん困ったかというと、エレベーターが止まったことですよね。閉じ込められた人も出ました。

震度5強ということは、その上に6弱、6強、さらに7があって、そこまで強い揺れではない。それでもエレベーターが7万台も止まって、そのなかに閉じ込められた事例があったということは、首都直下地震は7を想定しているから、首都直下地震が起きたときのことがとても心配になるわけです。

こうした経験を活かして、古いエレベーターを点検して、携帯電話やスマートフォンの情報網を整えるなどしっかりと地震に備えてほしいと思います。

「火災旋風」の恐怖

それから、もう一つ意識したいのは、関東大震災の犠牲者は10万5000人と言われているけれど、そのうちの9割が火災で死亡したことです。

「火災旋風」という炎をともなう大きな竜巻が生じて、多くの方が亡くなりました。

だから大切なのは、家を壊さない、たとえ壊れてしまったとしても火事を出さない。この二つです。これも東京に限らず、ほかの都市にも共通しています。

それから話を戻すと、2021年の千葉県北西部地震が首都直下地震を誘発するのではないかという心配があったけれど、それはありません。

まったく関係がないとは断言できませんが、地震が地震を誘発するということは、基本的には同じ断層、あるいはその延長線上でのことを考えます。

南海トラフ巨大地震への影響についても同様で、この地震が南海トラフ巨大地震の引き金にはなりません。それは発生したプレートの場所が違うからです。

千葉県北西部地震はほかの地震につながらないとはいえ、油断は禁物です。先ほどお話ししたプレートの境界や活断層は、すべて地震を起こす可能性があって、それが首都圏に大きなダメージを与えるということは変わらないのです。

参考資料:【京大名誉教授が教える】首都直下地震で「最も被害が大きいと予想されるエリア」とは?

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。