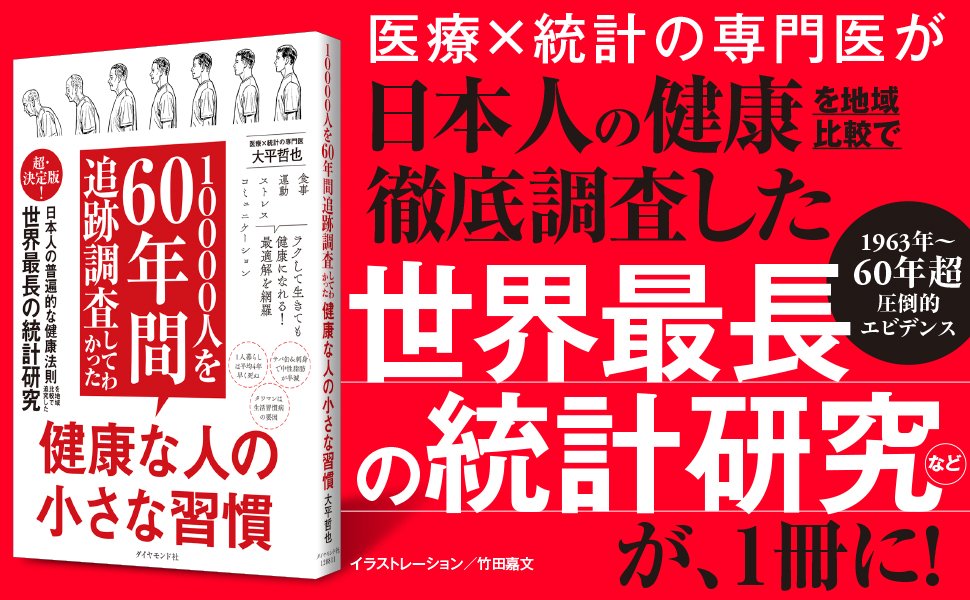

「一生、病気に悩まずに生きた人の共通点は?」

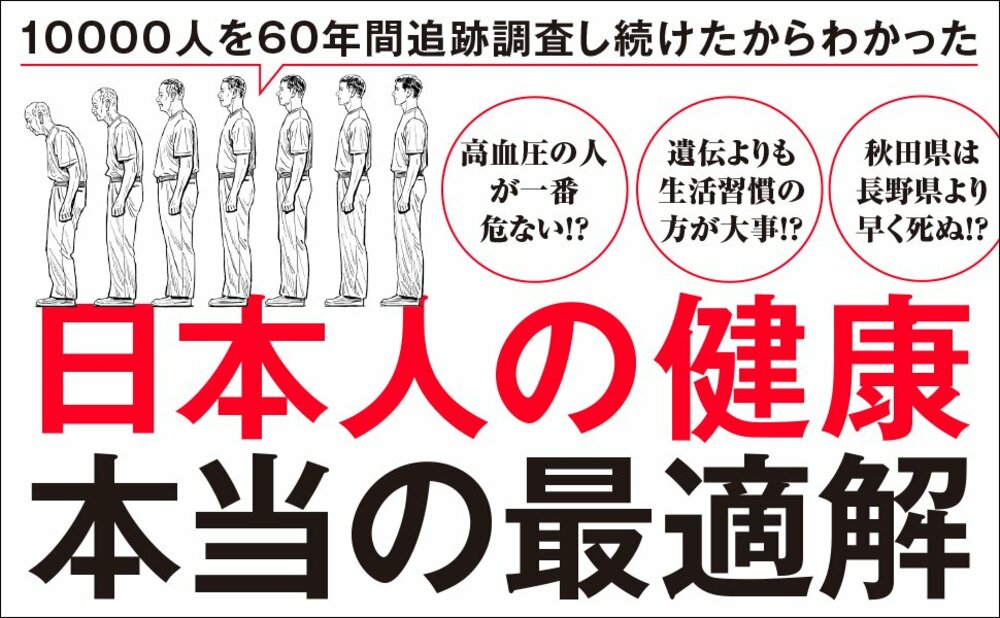

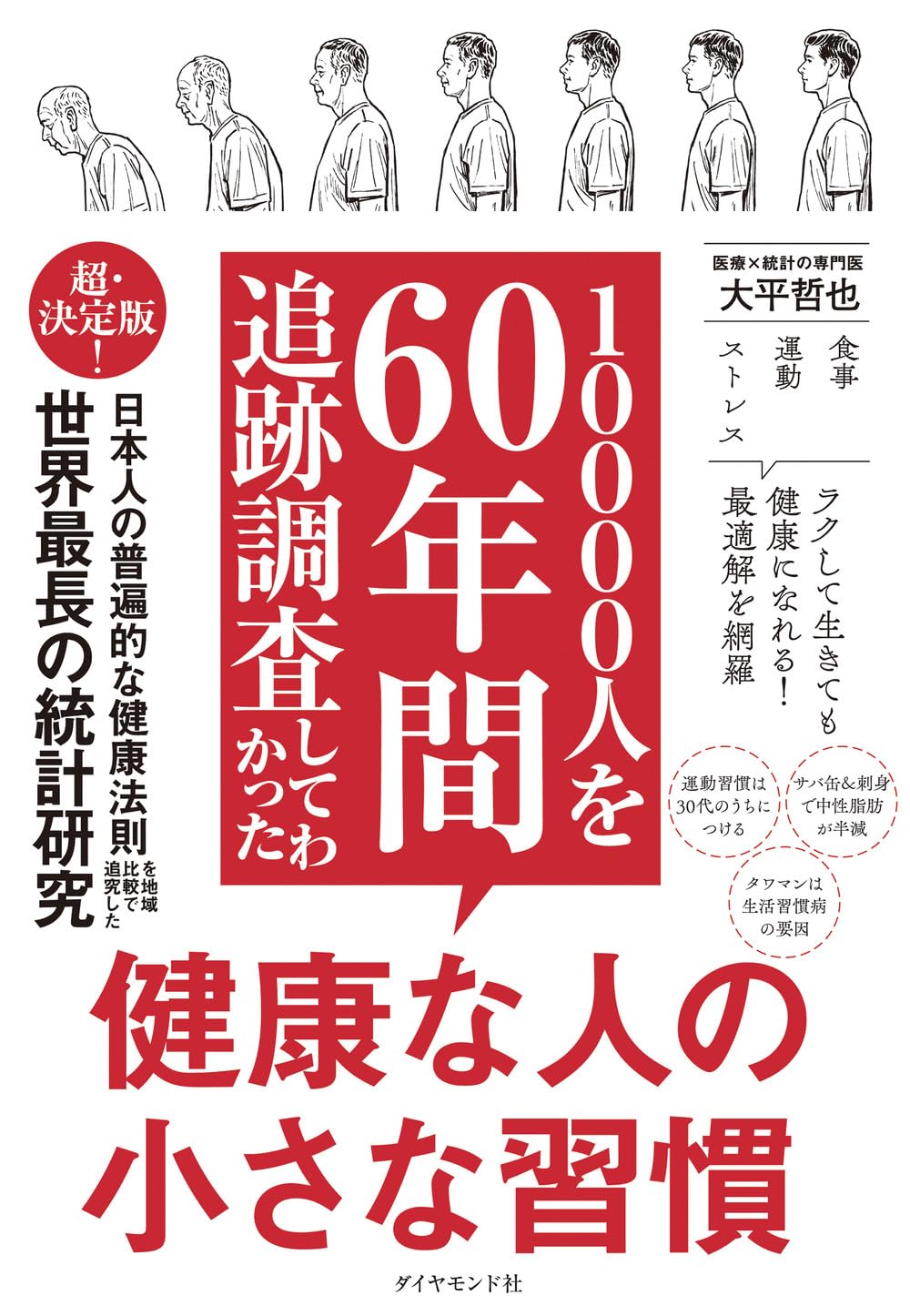

1963年に始まった「CIRCS研究」は、日本人の健康の「普遍的な法則」を見出すために1万人を60年間追跡調査した日本の財産的研究だ。

医療×統計の技術を駆使して「生涯、健康的に長生きする人の習慣」を定点観測で研究し続けた本研究は、日本人の健康を地域比較で徹底調査した世界最長の統計研究であり、絶大な信頼性を誇っている。

圧倒的エビデンス力を誇る本研究が突き止めたのは、実は健康な人ほど、「健康になる習慣」を無意識のうちに実践しているという衝撃の事実だ。

では、その習慣の正体は何か? 話題の新刊『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』に掲載されている数ある法則の中から、今回は「健康になれる食材」について紹介したい。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

60年超のデータだからこそ見える「真実」

私は疫学者兼医者ですが、「疫学(えきがく)」という単語に馴染みがない方も多いと思いますので、まずは「疫学」について説明しましょう。

「医療」と「統計」を掛け合わせた実践的学問、それが疫学です。「病気が起こる原因や、どうやったら予防できるのかということを、人の集団を対象として調べることにより明らかにする学問」と定義できます。

私は現在、母校である福島県立医科大学医学部で疫学講座の主任教授を務めています。それと同時に、いくつかの疫学研究に携わっています。

そこで扱うのは、60年前の古くさい話ではありません。60年以上続いて蓄積された最も新しい現在のビッグデータです。エビデンスの強さは、ほかに類を見ません。本書では、このCIRCSや、やはり私が携わっているいくつかの研究、あるいは国内外のいろいろな研究が示す、真に健康になる方法を説いていきます。

サバ缶・刺身生活で中性脂肪が半分に

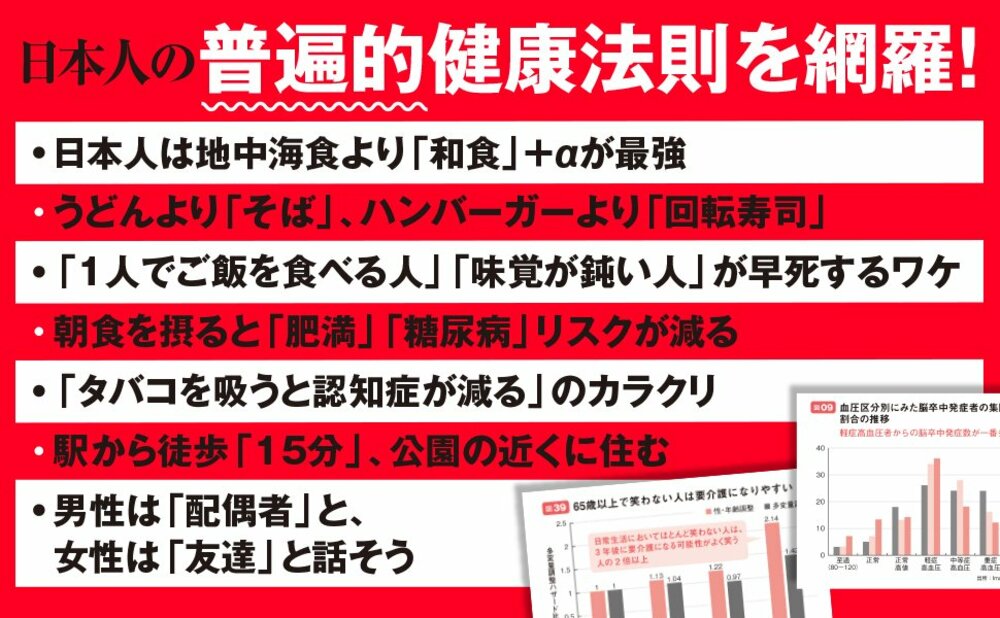

たいていの食材には、良い面も悪い面もあります。だから健康を守るためには、限られたものばかりではなく、多くの食材をバランスよく食べることが望まれます。

そうしたなかで、否定するエビデンスがほとんどない食材が野菜と魚です。

魚の中でも、とくに青魚がいいといわれます。ただ、そのまま塩を振って焼くだけのサンマならともかく、魚の調理はハードルが高いと感じる人もいるようです。

手軽に青魚を食べる方法として、おすすめなのがサバ缶です。一番いいのは水煮ですが、味噌煮やカレー味のものなど、今いろいろな種類のサバ缶が売られていますので、活用してみてはどうでしょう。

私たちは以前、「まったく肉を食べず、魚を食べているとどうなるか」という実験を自らの体で行ったことがあります。期間は3週間。その間、朝昼晩と魚を食べ続けたのですが、調理が面倒なものは無理なので、刺身やサバ缶を大いに食べました。

その結果、中性脂肪値が半分ほどに下がって血液さらさらになるという素晴らしい効果が見られました。ただその後、肉を食べたら1週間で元に戻ったので、やはり肉より魚が健康にはいいのでしょう。

水煮のサバ缶なら、そのまま食材として調理することもできます。缶詰というと、ともすれば非常食のように捉えられがちですが、一つの食材として常備するといいでしょう。

そのほか、サケの中骨の水煮などもおすすめです。もちろん、ツナ缶もおすすめの一つですが、つけ汁に使われている油は捨ててください。

なお、同じ青魚の缶詰でも、サンマやイワシの蒲焼き缶は味が濃く、塩分も糖分もかなり入っているはずですので、あまりおすすめできません。

(本記事は『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です)