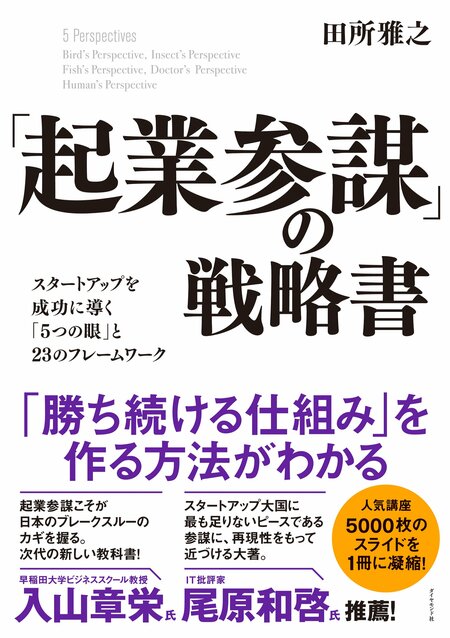

「失われた30年」と言われて久しい。日本経済がふたたび活況を取り戻すためにも、より多くのスタートアップやユニコーン企業の誕生が求められる。2022年11月、岸田内閣(当時)主導で「スタートアップ育成5か年計画」が発表されるなど、スタートアップへの注目が高まる中、『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』(田所雅之著、ダイヤモンド社)では、起業家を脇で支える参謀人材(起業参謀)の育成こそが、スタートアップ成長のカギを握ると説いている。本連載では、スタートアップのキーマンである起業参謀に必要な「マインド・思考・スキル・フレームワーク」ついて、同書より抜粋・一部加筆して紹介していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

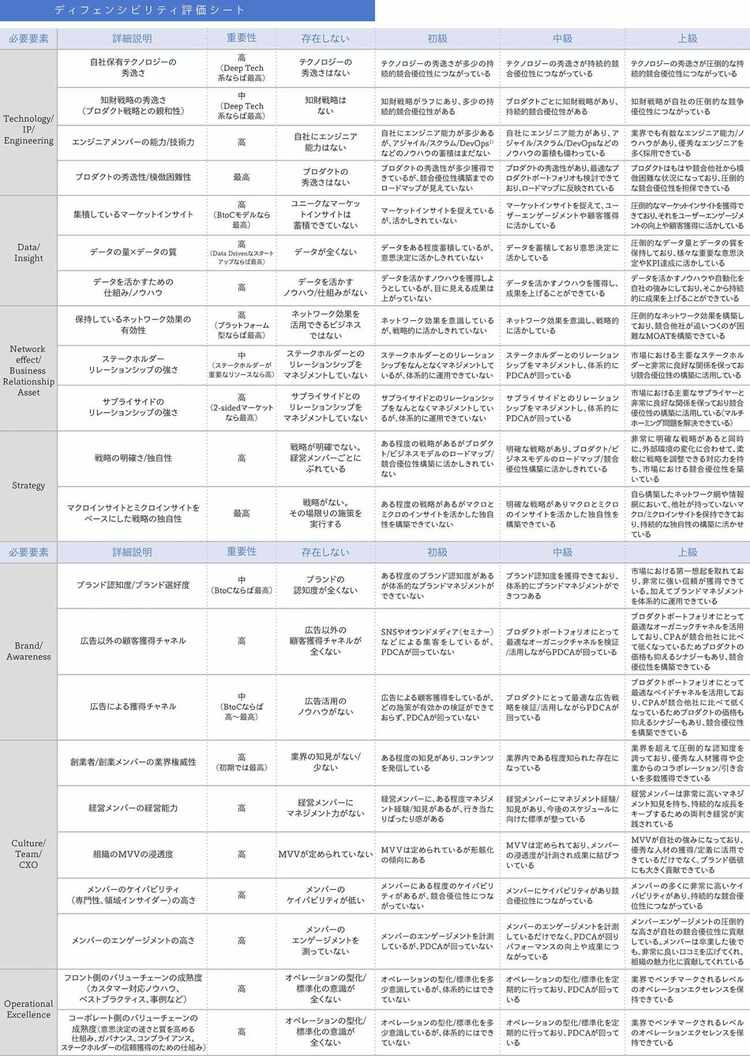

MOAT/ディフェンシビリティ評価シート

どの程度のMOATが構築できているかは、下図の評価シートを用いてチェックしていくと良い。

評価シートには、大カテゴリとして縦軸のディフェンシビリティの7つの要素があり、小カテゴリとして22項目がある。

小項目は、「Technology/IP/Engineering(技術力)」でいうと「自社保有テクノロジーの秀逸さ」「知財戦略の秀逸さ(プロダクト戦略との親和性)」「エンジニアメンバーの能力/技術力」「プロダクトの秀逸性/模倣困難性」の4つがある。

その下の「Data/Insight(データ量・データモデル・インサイト)」では、「集積しているマーケットインサイト」「データの量×データの質」「データを活かすための仕組み/ノウハウ」が項目となる。

「Network effect/Business Relationship Asset(スケールメリット獲得のネットワーク効果・取引関係の質・量)」は、「保持しているネットワーク効果の有効性」「ステークホルダーリレーションシップの強さ」「サプライサイドのリレーションシップの強さ」といった項目となる。

「Strategy(ストラテジー・戦略性)」では、「戦略の明確さ」「マクロインサイトとミクロインサイトをベースにした戦略の独自性」が小項目となっている。

このディフェンシビリティのチェックシートにある要素の重要性は、ビジネスモデルによって変わってくる。

知財を保持しているような企業であれば「知財戦略の秀逸さ」が大事になるだろうし、プラットフォーム型であれば、ネットワーク効果があるかが大事なポイントとなる。

起業家とのメンタリングにも使えるフレームワーク

また、BtoCやDtoC(ダイレクトトゥコンシューマー)であれば、ブランドも重要となる。これらの指標に対して、「存在しない」「初級」「中級」「上級」と整理していくのだ(上図参照)。

あなたが起業参謀の場合には、起業家に対して「今、それぞれの項目がどのような状況なのか」「重視すべきはどこなのか」等をプロットし、注力すべきポイントに対して視座を出していくという使い方ができる。

このフレームワークは、そうしたメンタリングに活用できるものである。

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップなど3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動。帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップの評価を行う。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。2017年スタートアップ支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役CEOに就任。2017年、それまでの経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。2022年よりブルー・マーリン・パートナーズの社外取締役を務める。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』(ダイヤモンド社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)、『超入門 ストーリーでわかる「起業の科学」』(朝日新聞出版)などがある。