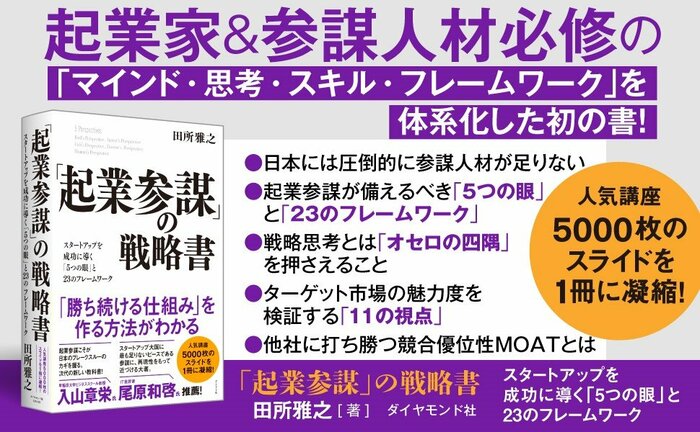

「失われた30年」と言われて久しい。日本経済がふたたび活況を取り戻すためにも、より多くのスタートアップやユニコーン企業の誕生が求められる。2022年11月、岸田内閣(当時)主導で「スタートアップ育成5か年計画」が発表されるなど、スタートアップへの注目が高まる中、『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』(田所雅之著、ダイヤモンド社)では、起業家を脇で支える参謀人材(起業参謀)の育成こそが、スタートアップ成長のカギを握ると説いている。本連載では、スタートアップのキーマンである起業参謀に必要な「マインド・思考・スキル・フレームワーク」ついて、同書より抜粋・一部加筆して紹介していく。

Photo: Robert/Adobe Stock

Photo: Robert/Adobe Stock

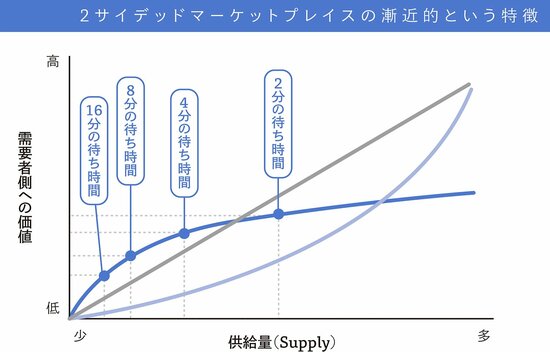

⑧アシンプトティックマーケットプレイス

これは、2サイデッドマーケットプレイスとも関連するが、漸近的(asymptotic)というポイントがある。

わかりやすいのがUberとかLyft(リフト)などのライドシェアサービスの例だ。ユーザーの16分待ちが8分待ちの状態になれば、車の提供者が倍となり、ユーザーの価値も上がる。

しかし、4分から2分になるためには、同様に車の提供者は倍の数が必要だが、ユーザーにとっての価値は大して変わらないだろう。4分も2分も大差がないと感じる人や、2分でなかなか準備ができないと、むしろ価値を下げて評価をする人すらいるかもしれない(下図)。

つまり、供給者側が増えていくと、ユーザーの待ち時間も減るが、ある時点から価値に対する伸びは減速するという特徴が現れる。これが漸近的ということであり、アシンプトティックマーケットプレイスの特徴である。

マルチホーミングが行われている場合、

一人勝ちはしにくい

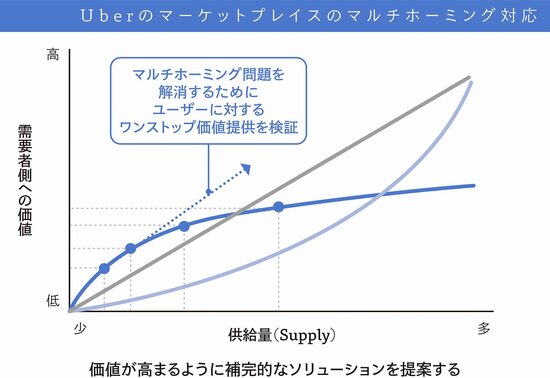

また、漸近的マーケットプレイスでは、マルチホーミング(ユーザーが複数のプラットフォームを並行して利用すること)に対応する必要がある。マルチホーミングが広く行われている場合は、一人勝ちにはなりにくい。

たとえば、Uberは先行したが、Lyftが後からやってきて、より安い手数料でサービスを提供した結果、両者のシェアは拮抗した。

自社サービスを使ってもらうよう提案することは相対的に容易であるため、後発企業にとってマルチホーミングは使いやすい追い上げ手段である。

つまり、苦労して仕入れて、営業したとしても、コストがかかり負けてしまうということが起こりうる。これに対してUberは、Limeという電動キックボードのスタートアップに出資し、たとえば、Uberに乗りつつラストワンマイルのところでキックボードに乗り変えることができるという、別の付加価値を提供し、打破しようと考えた(下図)。

このように、ユーザーから見た時にトランザクションコストが減ったり、摩擦が少ないUXを提供することによって、ネットワーク効果における価値を逓減させないような施策を考えることが大事だ。

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップなど3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動。帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップの評価を行う。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。2017年スタートアップ支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役CEOに就任。2017年、それまでの経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。2022年よりブルー・マーリン・パートナーズの社外取締役を務める。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』(ダイヤモンド社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)、『超入門 ストーリーでわかる「起業の科学」』(朝日新聞出版)などがある。