「失われた30年」と言われて久しい。日本経済がふたたび活況を取り戻すためにも、より多くのスタートアップやユニコーン企業の誕生が求められる。2022年11月、岸田内閣(当時)主導で「スタートアップ育成5か年計画」が発表されるなど、スタートアップへの注目が高まる中、『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』(田所雅之著、ダイヤモンド社)では、起業家を脇で支える参謀人材(起業参謀)の育成こそが、スタートアップ成長のカギを握ると説いている。本連載では、スタートアップのキーマンである起業参謀に必要な「マインド・思考・スキル・フレームワーク」ついて、同書より抜粋・一部加筆して紹介していく。

Photo: Julien Eichinger/Adobe Stock

Photo: Julien Eichinger/Adobe Stock

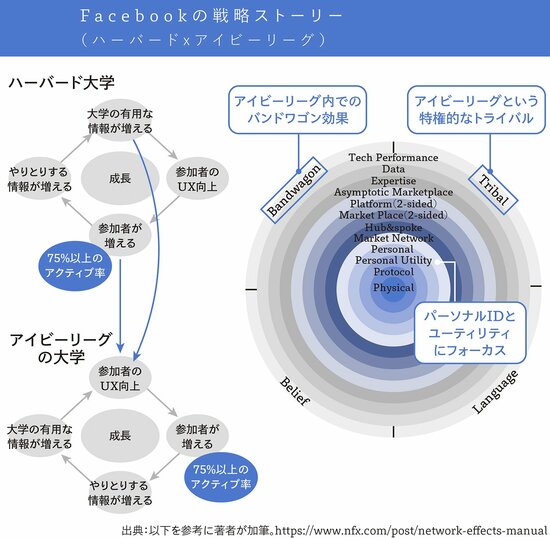

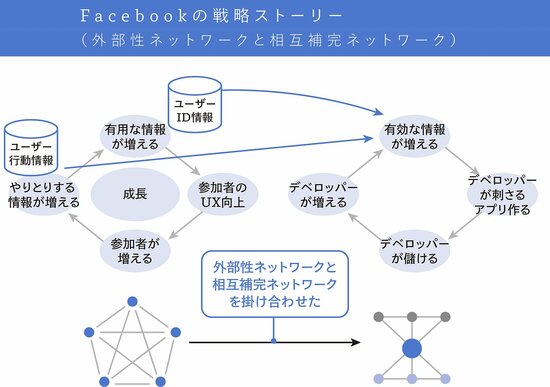

外部性ネットワークと相互補完ネットワークを

掛け合わせて成長したFacebook

これまで紹介した16のネットワーク効果は、掛け合わせていくことで大きな効果を及ぼす。たとえば、Facebook(現Meta)は外部性ネットワークと相互補完ネットワークを掛け合わせて成長した。

Facebookの初期段階は、2004年にハーバード大学でスタートし、その学内でトライバル効果を生み出した。ハーバードは、全米トップの大学なので、Facebookを使用することはその一員になるというトライバル的な心理につながったのだ。大学のシラバスや授業の状況などの情報をFacebookで流すことでバンドワゴン効果が生まれ、学生内に急速に広がっていった。これが下図に示した戦略ストーリーである。

Facebookは、このバンドワゴン、トライバル、パーソナルユーティリティの効果によってハーバード大学内で広がり、その後徐々に他の大学にも拡大していく。

ここでのポイントとしては、いきなり全米の大学に広げるのではなく、アイビーリーグ(ハーバード大学、イェール大学、ペンシルベニア大学、プリンストン大学、コロンビア大学、ブラウン大学、ダートマス大学、コーネル大学の総称)だけに展開したことだろう。アイビーリーグは名門大学ばかりなので、これも、優秀な学生だけが使えるアイテムとしてトライバル効果を生み出し広がった。

さらに、「他の学生も使っているから自分も使おう」と保守的な学生をも後押しするバンドワゴン効果を生み出していった。そして、上図のように2つの輪からなる戦略ストーリーができあがった。

その後、全米の大学に広げ、さらにパーソナルIDとユーティリティにフォーカスして大学の卒業生や高校時代の同級生にも広げていった。

さらに、Facebook上でアプリを作ってどんどん価値を上げようと考える。そうなると、アプリの開発者を集めることは非常に重要になる。実際に取り組む施策として、デベロッパーカンファレンスを始めた。

ネットワーク効果は、仕組みで勝ち続けるための

非常に重要なコンセプト

つまり、初期の段階では外部性ネットワーク効果だけだったが、デベロッパーにユーザーのID情報を与えることによって相互補完ネットワークを生み出した。ここまできてプラットフォームとして開放したら、一気にデベロッパーが流れ込んだ。

デベロッパーが増えると、Facebook上で使えるユーティリティが増えて、ユーザーとしては非常に使い勝手が良くなった。いわゆる、外部性ネットワークと相互補完ネットワークの掛け合わせが奏功した事例といえる(下図)。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock拡大画像表示

さらに、その後はテックパフォーマンスにフォーカスし、Instagramを追加したり写真機能を充実させたりしていった。これにより、どんどん外部性ネットワークが強固になっていったFacebookは、まさに時間とともにネットワーク効果を幾重にも用いて進化させていった事例といえる。

ネットワーク効果とは、仕組みで勝ち続けるために非常に重要なコンセプトである。

起業参謀は、Facebookが行ったようにいろいろなネットワーク効果を掛け合わせて、起業家に示唆を出しながら、ぜひ中長期に勝てるような事業を作っていって欲しい。

起業参謀の問い

・自分たちの展開する事業において、どのようなネットワーク効果が有効と考えるか?

・ネットワーク効果を掛け合わせることによって、さらに強固なMOATを構築できないか?

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップなど3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動。帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップの評価を行う。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。2017年スタートアップ支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役CEOに就任。2017年、それまでの経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。2022年よりブルー・マーリン・パートナーズの社外取締役を務める。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』(ダイヤモンド社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)、『超入門 ストーリーでわかる「起業の科学」』(朝日新聞出版)などがある。