相手方にこうした質問をすることについて、大げさに騒ぎ立てるようで気が引ける、と感じる方もおられるかもしれません。でも、この件に関しては、うちの子がわたしによく言う「ちょっとやりすぎ」くらいのほうがいいのです。

ちょっと煙たがられるくらいの「例の(うるさい)ママ」になって、事前にリスクを回避しておくほうが、あとで対応に苦慮することになるより、ずっとよいからです。大切なのは、自分の感覚を信じることです。

もしも、お邪魔した先の環境や状況に違和感を覚えたり、何らかの「レッドフラッグ」(編集部注/子どもたちにからだの安全を脅かすことについて話す際、赤=危険のイメージを利用して、筆者は「レッドフラッグ」という言葉を使っている)に気づいたりするようなことがあれば、ためらうことはありません。早々に失礼してしまいましょう。

「友人とのお泊まり会」が

おすすめできない理由

わたしとしては、12歳未満の子どもをお泊まり会に参加させることはおすすめしたくありません。同学年の子だけを集めたお泊まり会であればまだしも、年上の子たちがいる場合は、控えたほうがよいと思っています。たとえ会場が自宅であっても、寝ずの番をする覚悟がない限り、子どもたちを適切に見守ることは困難です。

わたしの祖母はよく、こんなことを口にしていました。

「わたしだったら、自分の子どもをお泊まり会に行かせたりしないし、うちでお泊まり会を開いたりもしないよ。夜も9時をすぎたら、いいことなんて1つも起きやしないんだからね」

子どもが危険な状況に

陥ったときの「合言葉」を決める

コードワードは、お子さんが危険な状況に陥ったときや不快な思いをさせられたときに、そのことを親あるいは保護者にすぐに伝えるための合言葉です。

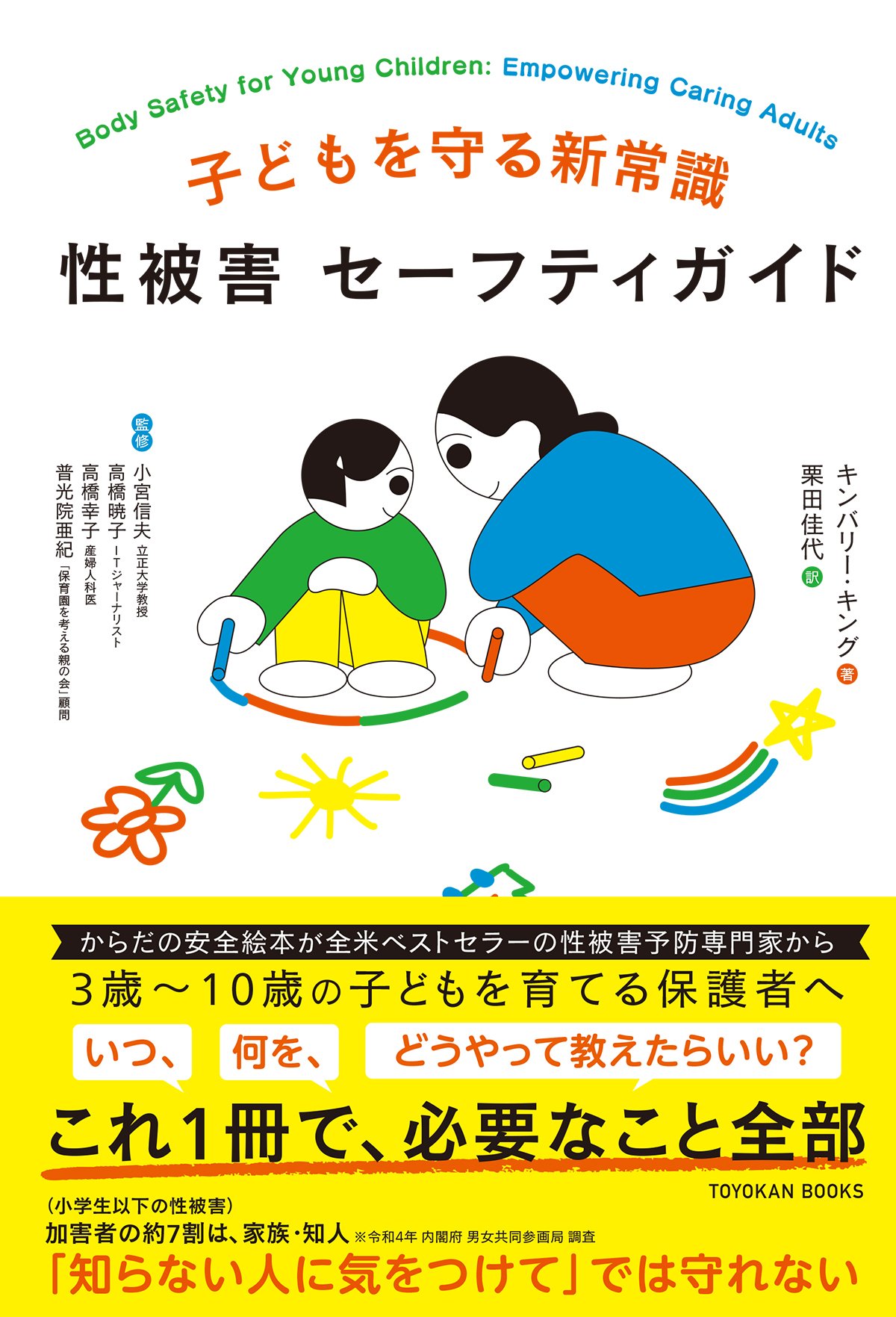

『子どもを守る新常識 性被害セーフティガイド』(キンバリー・キング著、栗田佳代訳 東洋館出版社)

『子どもを守る新常識 性被害セーフティガイド』(キンバリー・キング著、栗田佳代訳 東洋館出版社)

まずは親子で相談して、コードワードにする単語を1つ決めておきます(たとえば「スパゲッティ」)。

コードワードが電話口で発せられたり、テキストメッセージで送られてきたりしたら、それ以上の質問はせず、とにかくお子さんのもとに駆けつけます。細かい質問をするのは、安全な場所に連れ出したあとです。

友達の家でのお泊まり会に参加している子どもから、「スパゲッティ!」とコードワードが電話かテキストメッセージで発せられたとしましょう。たとえそれが夜中の2時でも、返すべき言葉は「すぐ行くよ」一択です。