「アイスクリームが犯罪を増やす!?」頭のいい人ほどハマりがちな「とんでも思考」とは?

「経済とは、土地と資源の奪い合いである」

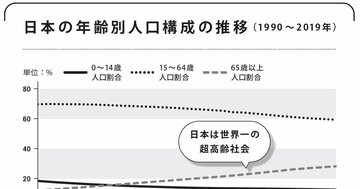

ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事、そしてトランプ大統領再選。激動する世界情勢を生き抜くヒントは「地理」にあります。地理とは、地形や気候といった自然環境を学ぶだけの学問ではありません。農業や工業、貿易、流通、人口、宗教、言語にいたるまで、現代世界の「ありとあらゆる分野」を学ぶ学問なのです。

本連載は、「地理」というレンズを通して、世界の「今」と「未来」を解説するものです。経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの地理講師の宮路秀作氏。「東大地理」「共通テスト地理探究」など、代ゼミで開講されるすべての地理講座を担当する「代ゼミの地理の顔」。近刊『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

データに騙されない! 絶対知っておくべきこと

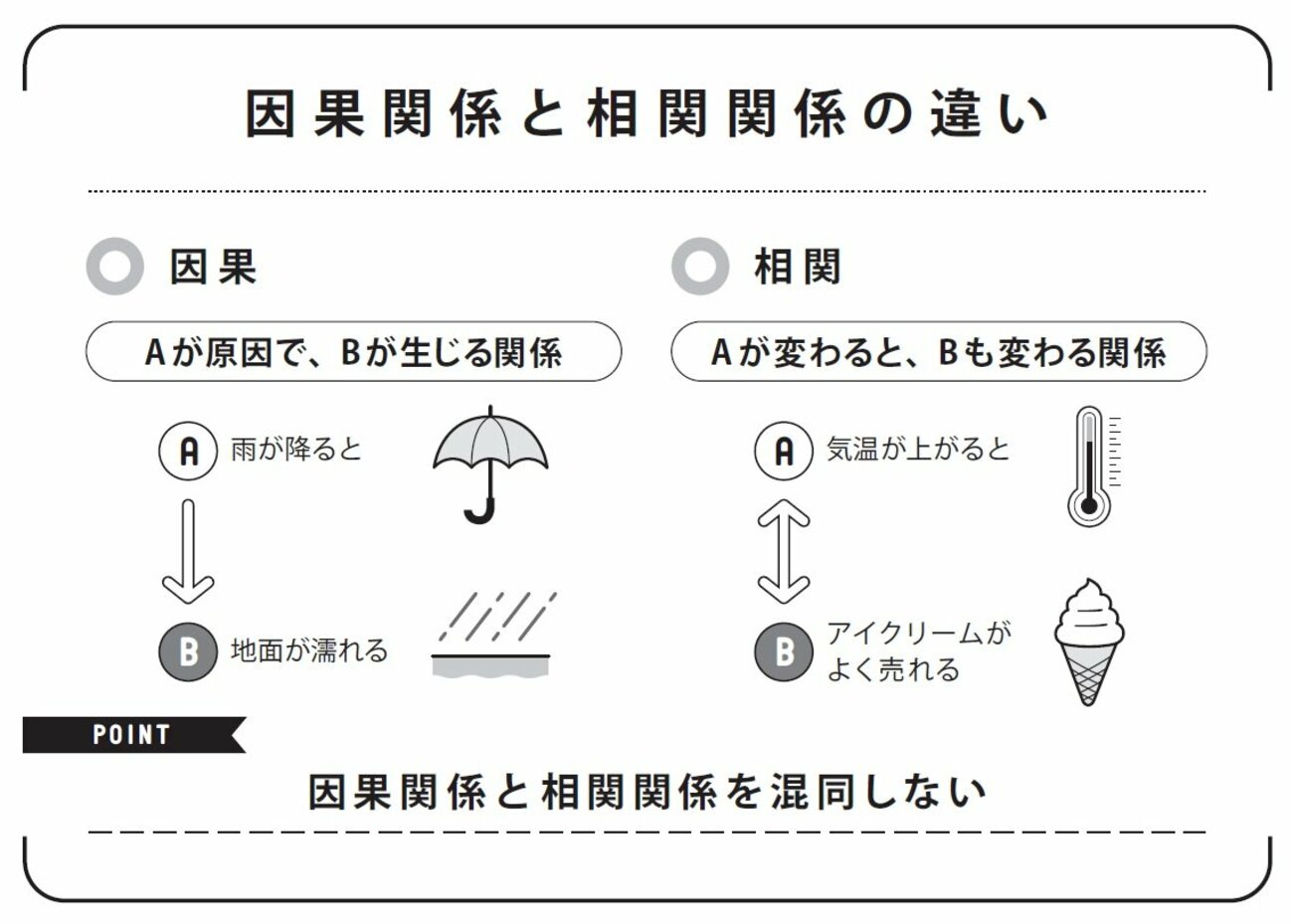

因果関係と相関関係は、経済や統計の領域を学ぶうえで必ず意識しておきたい概念です。

「データに似た動きがあるからといって、その2つの要素に直接の因果があるとは限らない」という警句は、多くの専門家が強調しています。

例えば、夏の暑い時期にはアイスクリームの売り上げが伸びる一方で、犯罪件数も増加するようです。両者のデータが同じタイミングで上昇しているからといって、「アイスクリーム消費が犯罪発生を増やす原因だ」と結論づけるのは間違いですよね。

実際には、気温の上昇にともなう外出者の増加や夜間の活動機会の拡大といった別の要因が背景にある可能性が高いといわれています。こうした例からわかるように、相関関係だけを根拠に直接的な因果関係を主張することは危ういわけです。とはいえ、私たちが日常で目にするニュースや分析の中には、「相関=因果」であるかのように提示されているケースが少なくないと考えられます。

出典:『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』

出典:『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』

地理学の視点で考えると?

経済と地理学の視点をあわせて考えるさいにも、この違いを理解しておくことは重要です。

工場の立地や輸送コストが変わったことで輸出入の構造が変化する可能性がありますが、それが本当に「地理的条件が原因で起きている」のか、それとも「税制や他の政策が要因でそう見えている」のかを正しく見極める必要があります。

「過去に成し遂げた成功」も、たまたま運が良かっただけかもしれず、そこに因果関係を作り出してしまうと、それにとらわれて時代の変化を感じ取れなくなってしまうかもしれません。こうした視点を欠いたまま相関関係を因果関係と決めつけてしまうと、本質を見誤ってしまいます。私たちが相関関係と因果関係を混同しがちな理由の1つとして、「わかりやすい物語」を求める心理があると考えられています。

相関関係をどう生かす?

一方で、相関関係を見いだすこと自体は決して無駄ではありません。相関関係は「手がかりの1つ」にすぎませんが、そこから「何が本当の原因なのか」を探る出発点になり得ます。実際、経済発展や地域間の格差を分析するさいには、まず相関関係を観察し、そのうえで複数の要素を丁寧に検証していく作業が欠かせません。

データを複合的に分析し、地理的・歴史的背景と照らし合わせることで、はじめて「実際にはこういう構造があるのではないか」という結論に近づけます。

相関関係が見られたとしても、それをただちに因果関係にすり替えてしまうのは危険です。原因と結果の道筋を明確にするには、他の要素との関連性や時系列上の前後関係を検証する手間が必要になります。

経済や地理に関するテーマを検討するときにも、相関関係と因果関係の区別を意識しつつ、複数の要素を考慮した柔軟な視点を持つことが大切です。

(本原稿は『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』を一部抜粋・編集したものです)