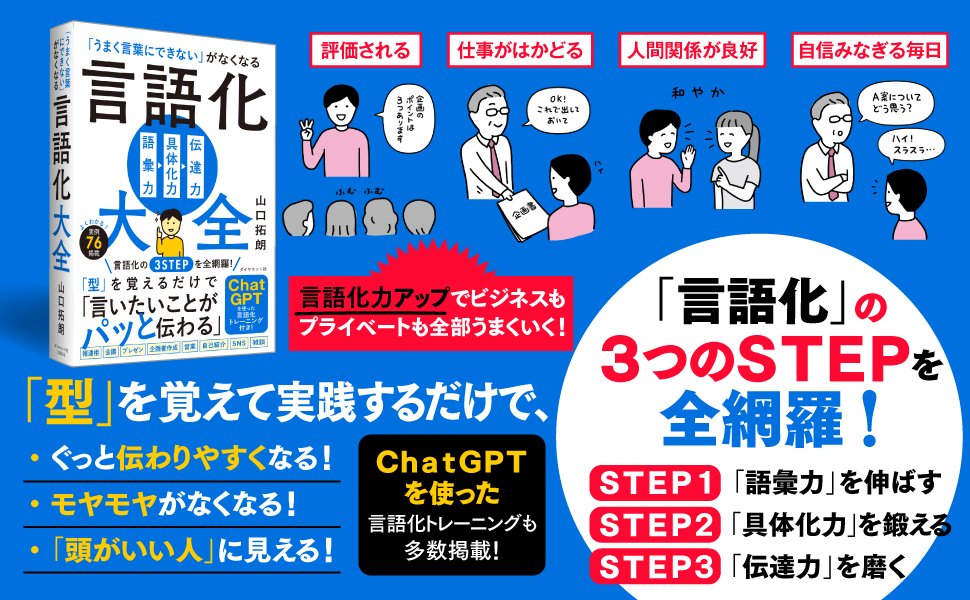

「三省堂 辞書を編む人が選ぶ 今年の新語2024」で「言語化」が大賞に選ばれるなど、「言語化」という言葉を耳にすることが増えた。「とっさの質問にうまく答えられない」「『で、結局、何が言いたいの?』と言われる」「話し方やプレゼンの本を読んでも上達しない」……。そんな悩みを持つ方は、言語化の3要素である「語彙力」「具体化力」「伝達力」のどれかが欠けていると指摘するのは、文章や話し方の専門家であり言語化のプロである山口拓朗氏。本連載では、話題の書籍「『うまく言葉にできない』がなくなる言語化大全」の著者・山口拓朗氏が、知っているだけで「言語化」が見違えるほど上達するコツをご紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

その言葉、本当に知って使っている?

言語化の力を高めるには、語彙力アップが欠かせません。そのためには「知らない言葉を調べる」だけでなく、「知っている言葉もあえて(!)調べる」ことが重要です。なぜなら、ふだん使っている言葉の意味やニュアンスを正確に理解しているとは限らないからです。

たとえば、「将来」と「未来」は似た言葉ですが、「私は将来教師になりたい」は自然でも、「私は未来教師になりたい」には違和感があります。「未来」は過去・現在と並列する時間の概念で、「将来」は個人や組織の具体的な時間を指すためです。この違いを正しく理解することで、適切な言葉を選び、伝えたいことを的確に表現できます。

また、「問題」と「課題」、「知識」と「知恵」など、似た言葉でも意味の境界が異なります。言葉の違いを意識せずあいまいに使うと、伝えたいことがぼやけてしまい、誤解を生むこともあります。反対に、細かなニュアンスを理解し使い分けることによって、言語化の精度が格段に向上します。

言葉に迷ったときは、辞書アプリやウェブ検索、生成AIなどを使い、その場で意味やニュアンスを調べるクセをつけましょう。調べるたびに新たな言葉と出会い、語彙の世界が広がっていきます。言語化の質を高めるうえで、「知っている言葉もあえて(!)調べる」は必須アクションです。

*本記事は、「『うまく言葉にできない』がなくなる 言語化大全」の著者・山口拓朗氏による書き下ろしです。