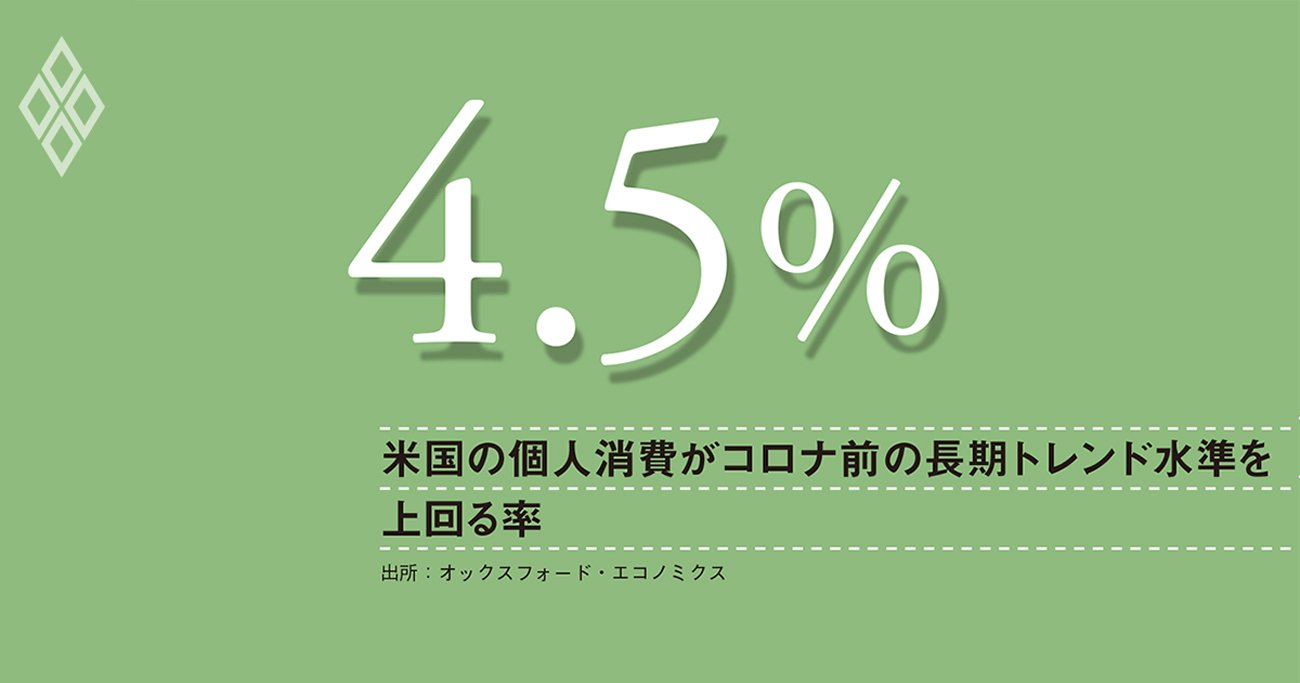

米国の個人消費がコロナ前の長期トレンド水準を

上回る率

米国の経済成長率は、関税ショックにもかかわらず他の先進国に対して優位性を保っている。大きな理由は今年に入って米国で突出して急伸しているAI関連投資であり、加えて個人消費の底堅さも他国を凌駕している。

最近の米国消費は、コロナ前の長期トレンドを4.5%上回る水準で推移する。米国の歳末ホリデーシーズンの小売りは、実質ベースでは過去4年間で最も高い伸びを示す見通しだ。一方、他のG7(先進7カ国)諸国では平均してトレンドを2%下回っている。

米国とG7各国の消費の勢いの違いの主因は、家計所得の動向ではなく、株高による資産効果の大きさだ。2024年から25年前半にかけてのインフレを調整した実質家計資産の上昇幅は、米国では1割程度と圧倒的だ。

資産価値の上昇が消費へ波及する効果も大きい。オックスフォード・エコノミクスの経済モデルでは、先行研究に基づいて、家計の住宅・金融資産の実質価値が10%上昇すると、米国の家計支出を0.9%押し上げると想定している。片や、欧州のG7諸国や日本での波及効果は0.3~0.5%程度にすぎない。

過去15年の間に、米国における資産効果は一段と強まっている。特に世界金融危機以降は住宅よりも株式を中心とする金融資産の価格上昇の寄与が圧倒的だ。家計資産に占めるネット金融資産の比率は米国で7割に上る。他国では住宅のシェアが大きく、欧州では6割に達する。

ただ、資産効果主導の消費の勢いはいつまでも続くとは思えない。割高感の強まる株価と足並みをそろえて、グローバル消費は米国も含めて減速すると予測している。G7の消費支出の伸び率は25年1.9%の後、26年と27年は1.6%への減速を見込んでいる。

米国の消費は、株高による資産効果に支えられている半面、その脆弱性も懸念される。高所得・高年齢層による必需品以外の裁量的消費に大きく依存しているからだ。

一方で関税ショックに苦しむ低所得層の消費は低迷を続け、消費の二極化が著しい。その蓋然性は今のところ限定的とはみているが、AIブームへの期待の大幅修正や長期金利の急騰は株価急落を招き、消費中心の米国の成長を大きく腰折れさせるリスクがある。

(オックスフォード・エコノミクス 在日代表 長井滋人)