『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の投資マンガ『インベスターZ』を題材に、経済コラムニストで元日経新聞編集委員の高井宏章が経済の仕組みをイチから解説する連載コラム「インベスターZで学ぶ経済教室」。第180回は「伝統の重み」を考える。

なんとも荷が重い「校長先生の話」

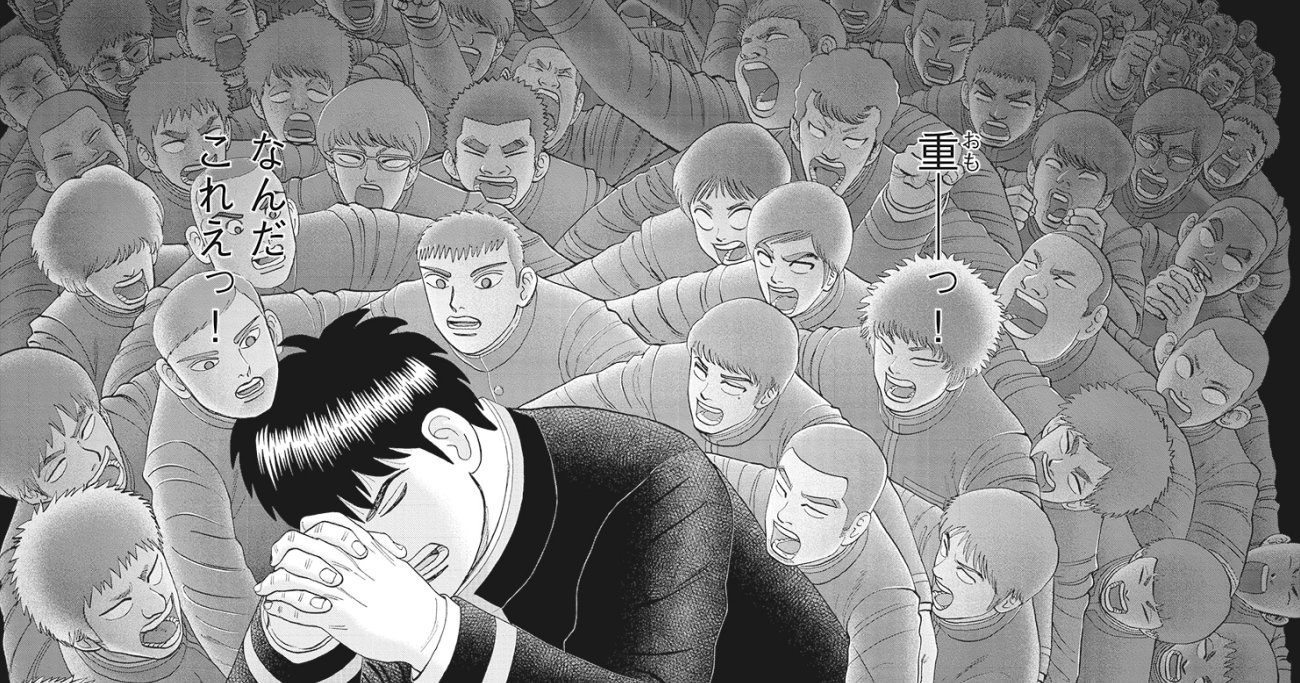

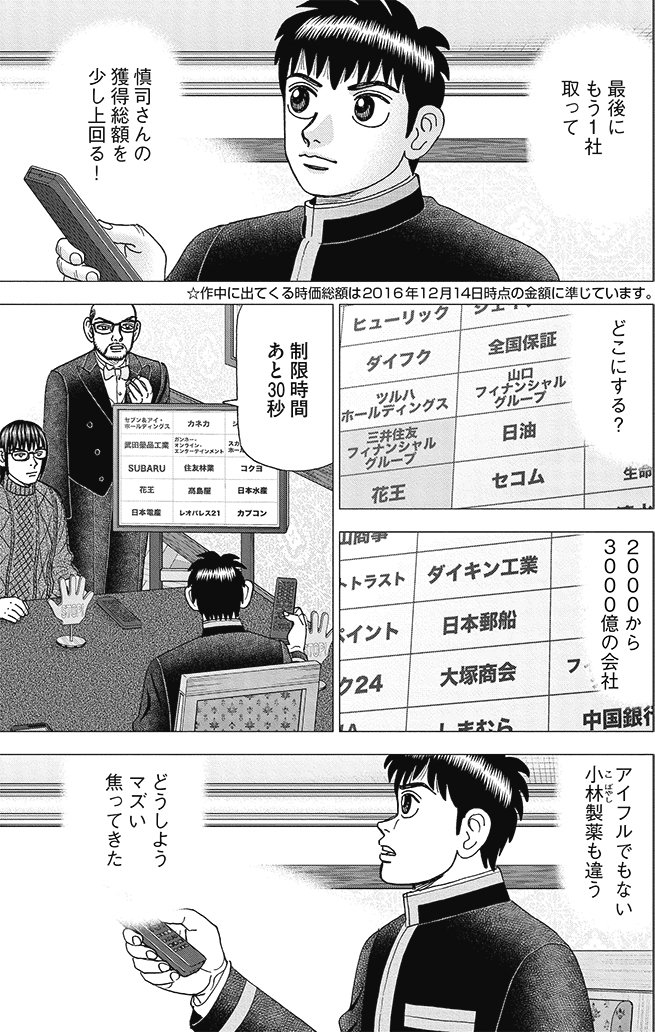

時価総額争奪ゲームは主人公・財前孝史の最後の選択で幕を閉じた。勝敗判定の瞬間を迎え、財前ははじめて道塾学園と投資部の歴史と先達たちの想いを背負う重みを感じ、「なんだこれぇっ!」と心の叫びをあげる。

財前が感じたのは、陳腐な言葉にしてしまえば「伝統の重み」だろう。押しつぶされては話にならないが、重みを知ることは気を引き締めてくれるものだ。

この春、私は千葉商科大学付属高校の第6代校長になった。1951年に前身となる高校を創設し、初代校長に就いたのは森志久馬という人物だ。千葉商科大学の中興の祖、事実上の創設者でもある。

新年度恒例の伝統行事「合宿講習」では、校長が新入生に学校の歴史を講話として説く。新参者には荷が重く、正直、あまり気も進まなかった。

ところが、学校の歴史を調べるほど、森志久馬や数々の逸話を残す第2代校長の上野国彦を中心に、草創期の人々が織りなすドラマにのめりこみ、資料を次々と漁ることとなった。

特に、戦前は満州でも事業に携わった実業家の森が46歳で初めて教育の道に足を踏み入れたという事実は、新聞記者から畑違いの世界に飛び込んだ自分とも重なった。戦後の大混乱期に私財を投じて立て続けに大学、短大、高校を創った先人とは比べるべくもないのは承知の上だが。

合宿講習では「私たちがここにいるのはバタフライ・エフェクトのおかげだ」と話した。75年前にある男が「こんな教育が必要だ」と思い立ち、苦難を乗り越えて学校を開いていなければ、生徒諸君も教職員も「この場」を共有することはなかった。

北京の蝶のはばたきがニューヨークの嵐を起こすように、数十年前の一人の人間の意思と行動が今も何千、何万の人生に影響を与えている。そんな話をした。

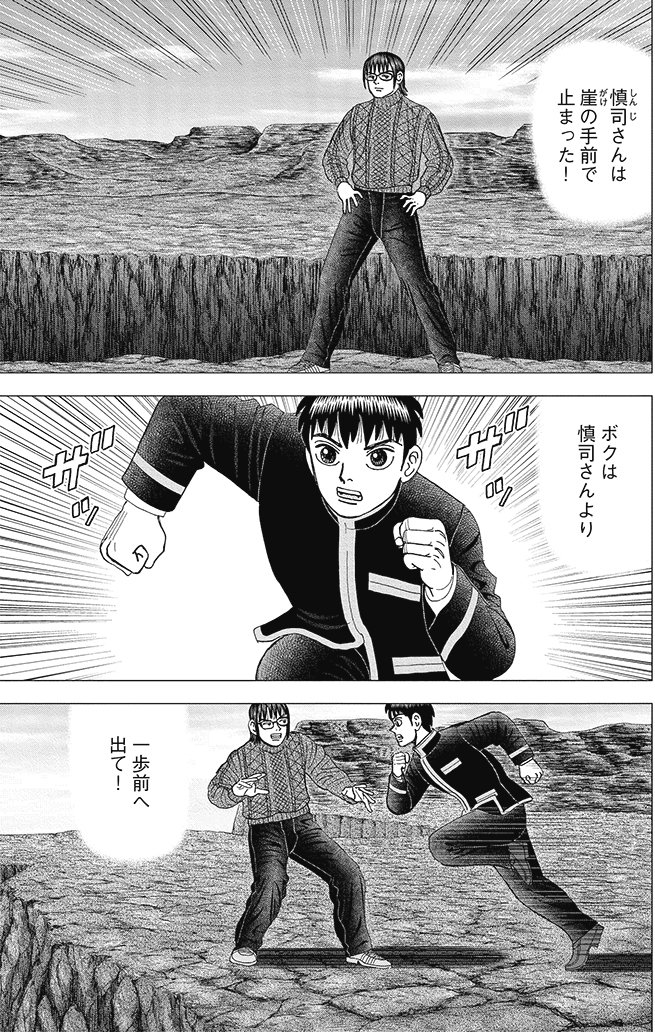

なぜ修学旅行で長崎へ行くのか?

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

高校生活のハイライトの修学旅行の行き先が長崎なのは、そこが森志久馬の生まれ故郷だからだ。同郷の同時代人、平和祈念像を創った彫刻家・北村西望とも親交があり、千葉商大のキャンパス内の森の銅像は北村によるものだ。

遺志を継いだ上野が森との思い出や修学旅行への想いを綴った一文は、実に読ませるリリカルな一遍で、講話までに何度も読み返した。

私自身は大学まで公立の学校に通ったこともあって、「私学人」と言われてもまだピンとこないところがある。だが、すべての私学は誰かの信念から始まっている。出来上がった高校を引き継いだだけで四苦八苦している身としては、どれだけの情熱があったらそんな芸当ができるのか、想像もつかない。

森志久馬の建学の精神「実学実践」は今の高校のカリキュラムにも反映されている。

4月に新設した実践型部活動「ビジネス・ラボ」もその精神の延長線上にある。ビジネスで必要な知識と実践する力を、若者が面白く養える「場」にしたいと考えている。詳しくはnoteで連載中の『校長通信』をご覧いただきたい。

1カ月がたち、日々、バトンの重さを感じている。それでも、重くなりすぎず、私なりの軽いフットワークで走ってみようと思う。

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク