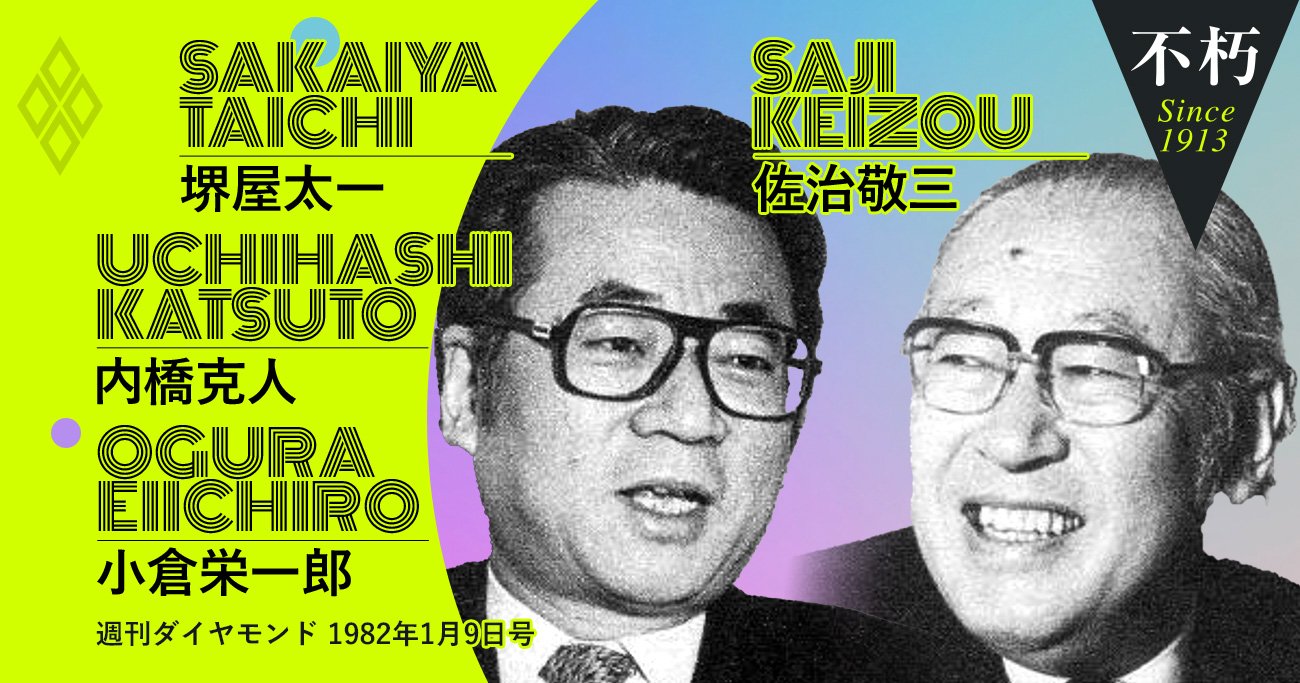

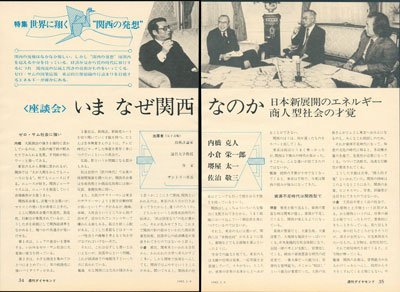

「週刊ダイヤモンド」1982年1月9日号に「いま なぜ関西なのか――日本新展開のエネルギー 商人型社会の才覚」と題した座談会が掲載されている。出席者は経済評論家の内橋克人(1932年7月2日~2021年9月1日)、滋賀大学教授の小倉栄一郎(1924年2月28日~1992年3月23日)、作家の堺屋太一(1935年7月13日~2019年2月8日)、サントリー社長の佐治敬三(1919年11月1日~1999年11月3日)の4人だ。

内橋は神戸新聞記者から経済評論家となり、日本の高度経済成長を支えた技術者や経営者たちを描いた『匠の時代』で脚光を浴びた。小倉は滋賀県出身で近江商人の研究で名高い経済学者。堺屋は通商産業省(現経済産業省)時代に70年の大阪万博の開催で活躍し、退官後は作家、経済評論家として名をはせた。そして佐治は大阪を創業の地とするサントリーの第2代社長と、4人とも関西経済とゆかりの深い人物だ。

東京と関西の気風の違いや、それに伴って東京を拠点とする企業と関西企業とで経営スタイルにどんな差があるか、いつの時代も面白おかしく語られるテーマではある。この座談会も、4人それぞれに際立ったバックグラウンドがあり、実際の経験や知見から繰り出される持論やエピソードが、どれも興味深い。

座談会の最後には、堺屋が「関西の本来の良さの一つに、本音の仕事というのがある。本音をそのまま実現、実行していく良さを、日本、世界のために生かさないと。関西の人に、もっと自信を持ってもらわないといけない。限度のある資源、エネルギーを使って良いものを多くつくる。そこに関西の良さを生かすべきだ」と語っている。

この座談会から40年以上がたち、折しも今、「持続可能な社会を、国際社会が共創していくこと」をテーマに25年大阪・関西万博が開催されている。かねていわれてきた関西の強みは、日本の発展に生かしてこられたのか。また世界に向けて発信してこられたのか、改めて考え直すタイミングかもしれない。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

内橋は神戸新聞記者から経済評論家となり、日本の高度経済成長を支えた技術者や経営者たちを描いた『匠の時代』で脚光を浴びた。小倉は滋賀県出身で近江商人の研究で名高い経済学者。堺屋は通商産業省(現経済産業省)時代に70年の大阪万博の開催で活躍し、退官後は作家、経済評論家として名をはせた。そして佐治は大阪を創業の地とするサントリーの第2代社長と、4人とも関西経済とゆかりの深い人物だ。

東京と関西の気風の違いや、それに伴って東京を拠点とする企業と関西企業とで経営スタイルにどんな差があるか、いつの時代も面白おかしく語られるテーマではある。この座談会も、4人それぞれに際立ったバックグラウンドがあり、実際の経験や知見から繰り出される持論やエピソードが、どれも興味深い。

座談会の最後には、堺屋が「関西の本来の良さの一つに、本音の仕事というのがある。本音をそのまま実現、実行していく良さを、日本、世界のために生かさないと。関西の人に、もっと自信を持ってもらわないといけない。限度のある資源、エネルギーを使って良いものを多くつくる。そこに関西の良さを生かすべきだ」と語っている。

この座談会から40年以上がたち、折しも今、「持続可能な社会を、国際社会が共創していくこと」をテーマに25年大阪・関西万博が開催されている。かねていわれてきた関西の強みは、日本の発展に生かしてこられたのか。また世界に向けて発信してこられたのか、改めて考え直すタイミングかもしれない。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

関西系企業に見る

先見性、創造性、行動力

内橋 大阪商法の強さを端的に表しているのは、大阪の地下鉄の駅辺りで見られる光景。夕刊紙が柱にワーッと張ってある。

東京の人から異様に思われるが、関西では“犬が人間をかんでもニュースになる”。何でもニュースにする。ニュースが好き。関西ジャーナリズムは、ニュースを創造していく市場操作が大変うまい。

関西系企業も、言葉つきは悪いが、マスコミの使い方が非常に上手だ。

1982年1月9日号より

1982年1月9日号より

ここに関西系企業の先見性、創造性、行動力が象徴されているが、こうした点を前提にして関西経済界を眺めると、幾つかの共通点が見いだせる。

第1点は、シェアの食い合いを意味する、いわゆるゼロサム社会に大変強い底力を持っている。

第2点は、小さな商売を集めて一つにまとめていく、草の根商売に強いバイタリティーがある。