第2次世界大戦後の日本は、戦時中の日本銀行券増発、終戦後の軍需の補償支払い等を国債の日銀引き受けで賄ったことによる通貨供給の膨張、そして深刻な物資不足によって、あらゆる物の価格が上昇し、激しいインフレに襲われた。

そんな日本経済を安定させるための政策指針として、1948年12月にGHQ(連合国軍総司令部)は「経済安定九原則」を示した。そして翌49年2月、この九原則の指導者としてGHQの経済顧問ジョセフ・ドッジが日本に派遣され、彼の名を冠した経済安定計画「ドッジ・ライン」が実施されることとなった。

その内容は、超緊縮財政による均衡予算の実施、厳格な金融政策による通貨供給の制限、1ドル=360円の固定為替レート導入、戦中戦後を通じて行われていた価格統制の廃止などだった。

ドッジ・ラインを実施した当時の大蔵大臣は池田勇人である。「ダイヤモンド」50年1月1日号では、その池田がインタビューに応えている。テーマは50年度予算と財政経済政策についてだ。ドッジ・ラインの実施過程では、財政引き締めと政府支出の削減によりデフレが進行。一時的に失業者の増加や企業の倒産を引き起こし、生産や消費が低迷するという「安定恐慌(ドッジ不況)」に陥った。そのため、ドッジと池田には非難が集中していた。

インタビューにおいて池田は、現状の日本はデフレではなく、インフレ率が低下していく「ディスインフレーション (disinflation) 」であると表現している。この「ディスインフレ」という表現は、池田の代名詞にもなった。ともかく、一貫してドッジ・ラインを堅持すること、50年度予算は復興予算であると同時に均衡予算であり、安定経済に向かって、力強く接近する年にしたいと抱負を語っている。

ドッジ・ラインは副作用のある“劇薬”でもあったが、インフレの抑制、通貨の安定、財政規律の確立の点で、日本経済の安定と再建において大きく貢献したのは事実だ。固定為替レートによって日本が国際市場に復帰する契機にもなった。そして、この年6月に勃発した朝鮮戦争によって特需が発生し、ようやく戦後の日本は不況を脱する。池田は60年に首相となり「国民所得倍増計画」を打ち出すが、その後の日本経済は計画以上の成長を実現することになる。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

そんな日本経済を安定させるための政策指針として、1948年12月にGHQ(連合国軍総司令部)は「経済安定九原則」を示した。そして翌49年2月、この九原則の指導者としてGHQの経済顧問ジョセフ・ドッジが日本に派遣され、彼の名を冠した経済安定計画「ドッジ・ライン」が実施されることとなった。

その内容は、超緊縮財政による均衡予算の実施、厳格な金融政策による通貨供給の制限、1ドル=360円の固定為替レート導入、戦中戦後を通じて行われていた価格統制の廃止などだった。

ドッジ・ラインを実施した当時の大蔵大臣は池田勇人である。「ダイヤモンド」50年1月1日号では、その池田がインタビューに応えている。テーマは50年度予算と財政経済政策についてだ。ドッジ・ラインの実施過程では、財政引き締めと政府支出の削減によりデフレが進行。一時的に失業者の増加や企業の倒産を引き起こし、生産や消費が低迷するという「安定恐慌(ドッジ不況)」に陥った。そのため、ドッジと池田には非難が集中していた。

インタビューにおいて池田は、現状の日本はデフレではなく、インフレ率が低下していく「ディスインフレーション (disinflation) 」であると表現している。この「ディスインフレ」という表現は、池田の代名詞にもなった。ともかく、一貫してドッジ・ラインを堅持すること、50年度予算は復興予算であると同時に均衡予算であり、安定経済に向かって、力強く接近する年にしたいと抱負を語っている。

ドッジ・ラインは副作用のある“劇薬”でもあったが、インフレの抑制、通貨の安定、財政規律の確立の点で、日本経済の安定と再建において大きく貢献したのは事実だ。固定為替レートによって日本が国際市場に復帰する契機にもなった。そして、この年6月に勃発した朝鮮戦争によって特需が発生し、ようやく戦後の日本は不況を脱する。池田は60年に首相となり「国民所得倍増計画」を打ち出すが、その後の日本経済は計画以上の成長を実現することになる。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

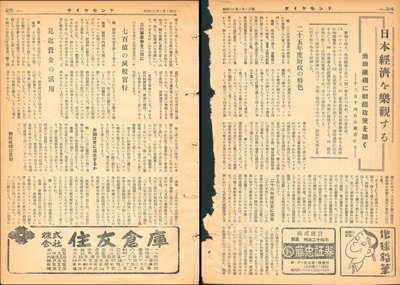

1950年度予算は

念願の本格的安定予算になる

──1950年度予算の特色とそれを実施するに当たってのお考えを伺いたい。

1950年1月1日号より

1950年1月1日号より

ご承知の通り、敗戦後のインフレの結果、予算は幾何級数的に増えてきております。46年度は一般会計で歳入歳出1100億円、47年度は2100億円、48年度は追加予算を入れて4700億円というふうに……。

自分は就任当初、できるだけ予算のスケールを少なくしてやっていこう、すなわちスケールが小さければ、それだけ減税ができる。この建前で一応やったのですが、インフレを急速に縮めるためにはいろいろなファクターをはっきり表わし、その悪いファクターを国民に知らせ、そうしてこれをどういうふうな計画で落としていくかに中心を置いた。

もう一つは米国から援助してもらっているものを闇から闇に使っていたので、これをやめると同時に国民に知ってもらうことにした。

こういう趣旨で49年度の予算をつくった。そして例の悪いファクターである価格調整補給金、これが1000億円余り、それから米国の援助をはっきり国民に見せて、その使い方を合理的にするために見返り資金を別にした。

輸入補給金が830億円、価格調整補給金に相当するものを合わせて合計2020億円余り。こういうものが出たから49年度の歳出7046億円になったわけです。

そして、悪いファクターである価格差補給金をどんどん切った。