『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第50回は、「今の若者」と呼ばれる当事者の立場から、“世代論”について考える。

「コスパ世代」「タイパ世代」と呼ばれて

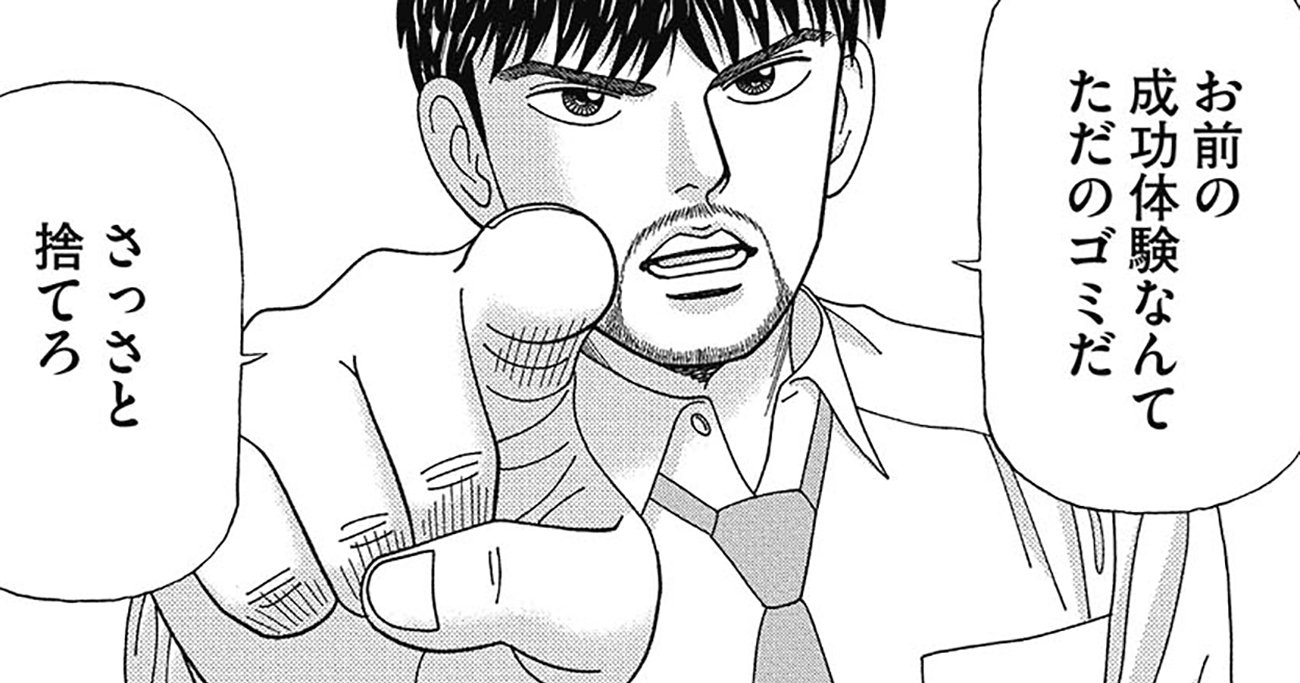

龍山高校東大専科の担任を務める水野直美は、生徒たちのために1泊2日の勉強合宿を企画する。自らの成功体験をもとに「1日の勉強時間は16時間」と意気込む水野に、東大合格請負人の桜木建二は「強制と服従の時代は終わったんだ」と諭す。

片手に竹刀をもったコワモテの先生が、容赦なく生徒を叩く――そんなシーンはもはやフィクションでしか見なくなった大学2年生の私にとって、「強制する、服従させる」という教育は無縁だ。

さらに、2000年代を中心に行われた「ゆとり教育」も受けていない私たちは、「これからの時代は自分で考えて個性的な人生を歩むんだ」と教えられて育ってきた。「脱ゆとり世代」や「Z世代」と言われることもあれば、「今の若者はコスパ・タイパを重視する」と言われることもある。

これらの指摘は、おおむね事実なのだろう。だが、何かモヤっとすることがある。「今の若者」と言うけど、そもそも「昔の若者」を知らないのだ。確かに私たちは表立った情熱もなければ、それでいて無駄なことをあっさりと切り捨てるように見えるのかもしれない。

だが、それは前世代からの見え方を意識したものではなく、むしろ前世代が作り上げてきた社会に適合するために生み出された当然の結末なのではないだろうか。私たちの世代がひとくくりにされ、ラベル付けされ、それでいてマイナスなイメージをつけられるのには違和感を覚える。

とはいえ、そう文句を言えばいいという簡単な話ではない。事象を大局的に把握するためには比較が不可欠だし、その比較ができるのは、例え当事者ではなくとも複数の世代を経験している人たちだけだ。彼らが現時点で妥当だと思われる比較評価を出すのは、何も間違っていない。

ただ、その評価を絶対的なものだと盲信し、あるいはその評価に諦観して、異なる世代である私たちの行動パターンに一喜一憂しないでほしいということだ。

一挙手一投足までがデータ化され、分析対象になりつつあるのは事実だが、それに対するささやかな抵抗を試みている人たちがいることも忘れないでほしい。おそらくは、私たちの上の世代も、さらに上の世代に同じことを願ったのだろうが。

「今が時代の転換期」言い切る人が知らない事実

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

生意気なことを言うようで恐縮だが、いつまでたっても「今が時代の転換期だ」と思いたがる風潮があるような気がする。物心がついた東日本大震災の時から、最近ではコロナ禍やAIショックに至るまで、日本や世界の行く末を大きく変動させうる出来事が毎年のように起こる。

その度に「これからの時代を生き抜くには」という見出しが目に入る。だけれども、転換というものは決して断続的ではなく、連続的に起こるものだと思う。「転換期」は後付けにわかるのであって、その瞬間に気づくというようなものではないだろう。

ルネサンスや産業革命といった歴史的事象は、その当時にそう認識されていたわけではない。その転換期を今か今かと待ち続けていると、いつまでも動き出せなくなってしまう。

桜木が言うとおり、「強制と服従の時代」は終わった可能性がある。だが、もし100年後、1000年後から振り返ると、「強制と服従の時代」はむしろ、2020年代から本格的に始まったと評価されているかもしれない。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク