『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第52回は、大学受験における「スケジュールの立て方」を振り返る。

6年間変わらなかった、自作のスケジュール表

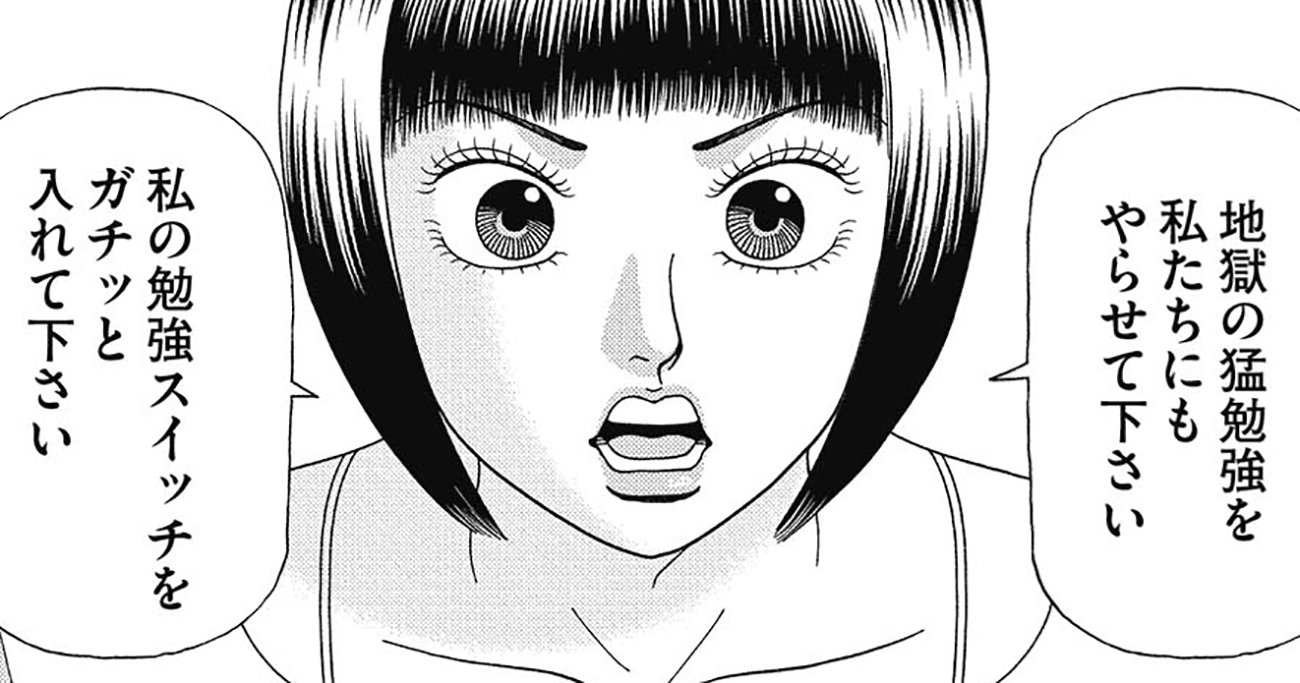

東京大学現役合格のための「地獄の猛勉強」を期待して勉強合宿に挑んだ早瀬菜緒。しかし、勉強計画を自分で立てろという担任の水野直美の方針に反発し、早瀬は全く勉強しないまま1日を過ごすことになった。

私は昔から、勉強のスケジュールを立てるのだけは得意だった。中学1年生の1学期期末テストから作り始めたスケジュール表のフォーマットは、高3の最後のテストまで変わらなかった。

その構造は至ってシンプルで、縦軸に教科、横軸に日付を書く。両者が交わるところに「その日その教科ですべきこと」を記入していく。問題集であれば「問」、単語であれば「単」と、人に見せるわけでもないからとにかく省略して書いていった。

これをファイルの中に挟んで、毎日終わるたびにその日達成したことを赤ペンで消していった。

重要なのが、「どの教材をどのくらいやればいいのか」を意識することだ。自分の目標から逆算し、問題集や単語帳は何周する必要があるのかを考えた。それさえ決めればあとは機械的に埋めていく。

数学の問題集は毎日、古文の単語は偶数日、世界史のノート見返しは3日に1回、という具合だ。特に問題集であれば、「51〜70」のようにその日やるべき問題番号を具体的に記入していた。

「あえて予定を入れない日」を、どう活用するか

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

よく言われることだが、あえて予定を入れない日を作ることも大事だ。どうせ予定通りには行かないのだから、その期間にこなせなかった作業を消化する日だ。また、私は思考に没頭する日にもあてていた。数学の別解をひたすら考えてみたり、日本史の内容を深掘りしてみたりというように、つかの間の現実逃避タイムだ。

とはいえ、受験勉強の計画は定期テストの計画のようにはいかない。範囲が膨大だし、目標があいまいだからだ。そのため、目標をどうしても抽象化せざるを得ない。

しかしながら「○○大学に合格」だけでは、その後の深掘りが難しい。塾や学校がある程度のカリキュラムを作ってくれるとはいえ、最終的には具体的な計画を立てる必要がある。

私が失敗した例で言うと、夏休みの勉強計画だ。全体を6週間に分割し、1週間ごとの目標と、教科ごとの目標を立てた。しかし、その目標が「時間をかければ合格点を取れるようにする」や「知識の総整理」のように非常に抽象的なものだったため、「今やっている勉強は何に結びついているのだろう」との疑念が拭えなかった。

最初に「スケジュールを立てるの『だけ』は得意」と書いた。案の定スケジュールは破綻する。だが、それはスケジュールに追いつかなくなるものばかりではない。

やっていくうちに、「この問題集は思ったより早く終わるな」とか、「この単語帳は単語数よりも時間をKPI(評価指標)に設定した方がいいな」ということに気づく。それは何より、共通の目標が自分の中で設定されているからだ。

計画を立てることは、思考の出発点となるひな形が仮にでも用意されることだ。当たり前かもしれないが、この作業をサボっている受験生は多いように思う。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク