「高い枕じゃなきゃダメ」だった夫が笑顔に! ぐっすり眠れた“意外な高さ”とは?

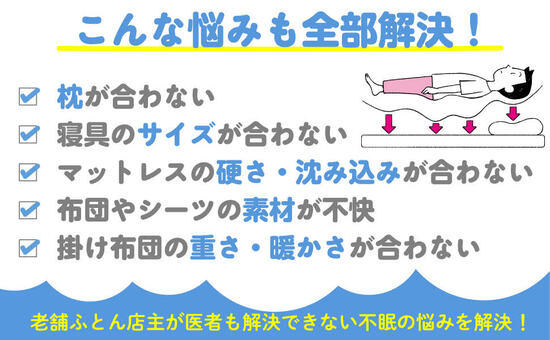

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々! 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』(ダイヤモンド社)では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60+プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス(科学的根拠)とともに徹底指南! 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修:森川恵一(日本睡眠学会総合専門医)

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「殿様枕」はなぜ高かったのか?

「殿様枕」というのは、おもに江戸時代に幅広い層で使われていた枕です。テレビや映画の時代劇などで、目にする機会もたびたびありますよね。

江戸時代には殿様のみならず、身分の上下なく、男女ともに髷(まげ)を結うようになりました。このため、寝ている間に髷が乱れないように高い枕が好まれたのです。

木製の台にそば殻などを詰めた俵型の枕を乗せたものが一般的でした。

先人たちの知恵「寿命三寸、楽四寸」

江戸時代末期の随筆『雲錦随筆』(暁鐘成著、1862年著)には、「寿命三寸、楽四寸」という言葉が出てくるそうです。

これは「四寸(約12cm)の枕は髷の手入れには楽だが、長生きしたいなら三寸(約9cm)の枕にしておくほうがいい」という意味だとか。生死に関わる危険もあるのですから、先達の慧眼に学ぶべきでしょう。

「なんでも眠れる」人にも最適な枕がある

ある60代のご夫婦が来店されたときのこと。

奥様は常連さんなのですが、亭主関白の旦那様は「布団なんてなんでも眠れるわい」というのが口癖で、寝具にはなんのこだわりもお持ちではありませんでした。

「巻き肩」が枕選びのきっかけに

しかし、ちょっと前に病院で「巻き肩」を指摘されていました。巻き肩とは、肩が前方に巻き込まれるように、内側に入ってしまう姿勢のこと。猫背と似ていますが、巻き肩は肩の位置が前に出てしまうのが特徴です。

そこで常連さんの奥様に付き添われ、枕の改善を図ろうと来店したのでした。

最適な高さは、予想外に「低め」

「高い枕じゃないと眠れない」という旦那様に最適な枕の高さは、実は4cmと低めだったのです。

計測結果と理由を説いても、ムスッとした表情を浮かべていたのですが、実際に合わせた枕を試してみると、今度は一転して笑顔になったのです。

正しい枕で「ぐっすり」が手に入る

後日、奥様に話をうかがったところ、旦那様は枕を気に入ってくれたようで、その後ぐっすり眠れるようになったとのことでした。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。