うどんや寿司が売れまくった「伝説の空港」とは? 冷戦が生んだ“グルメターミナル”の正体

「経済とは、土地と資源の奪い合いである」

ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事、そしてトランプ大統領再選。激動する世界情勢を生き抜くヒントは「地理」にあります。地理とは、地形や気候といった自然環境を学ぶだけの学問ではありません。農業や工業、貿易、流通、人口、宗教、言語にいたるまで、現代世界の「ありとあらゆる分野」を学ぶ学問なのです。

本連載は、「地理」というレンズを通して、世界の「今」と「未来」を解説するものです。経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの地理講師の宮路秀作氏。「東大地理」「共通テスト地理探究」など、代ゼミで開講されるすべての地理講座を担当する「代ゼミの地理の顔」。近刊『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

冷戦が生んだ「グルメターミナル」とは?

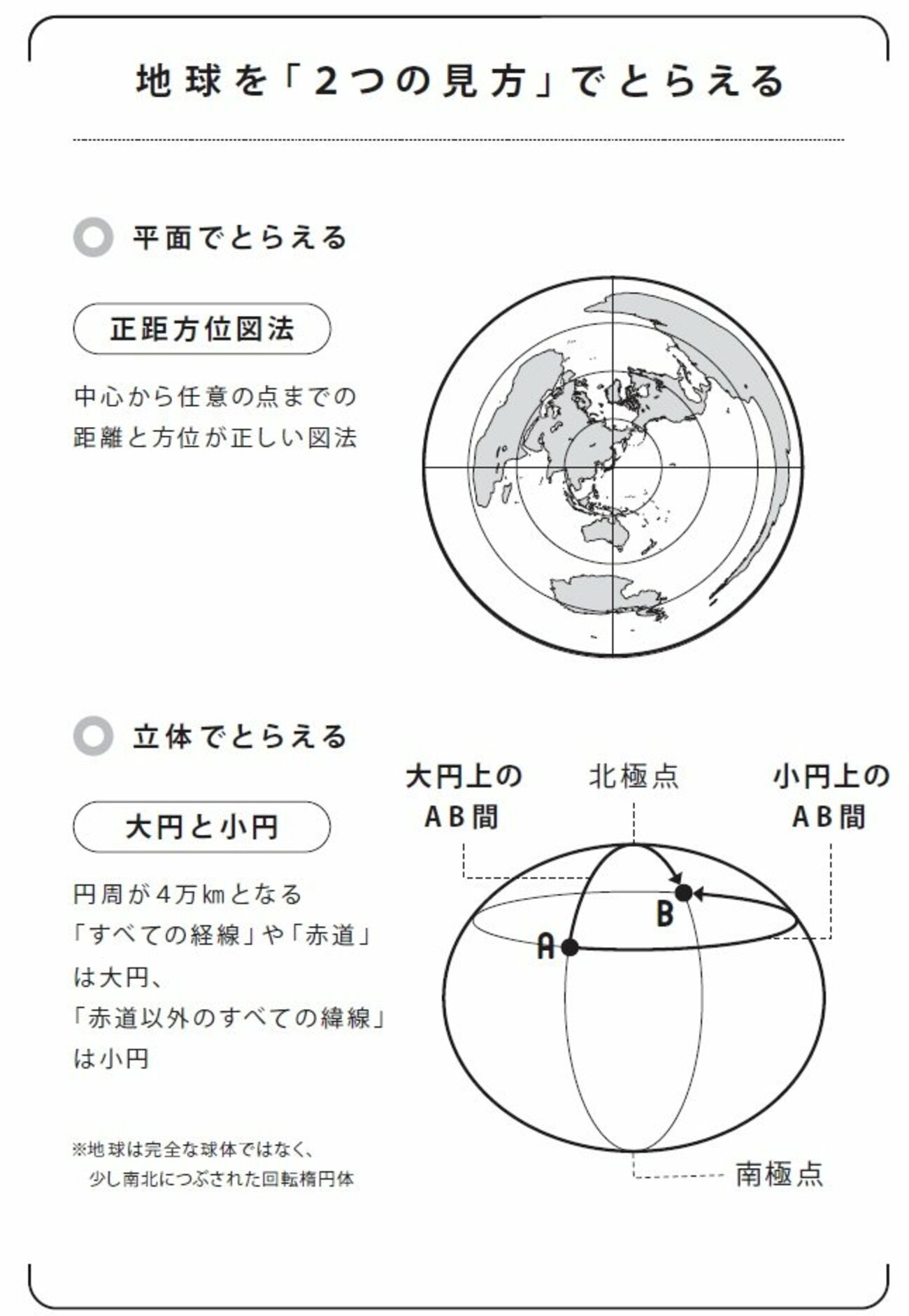

正距方位図法(せいきょほういずほう)という図法をご存じでしょうか。中心から任意の点までの距離と方位が正しい図法です。下図を見てください。

出典:『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』

出典:『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』

地球は赤道の長さがおよそ4万75km、子午線全周がおよそ4万8kmですから、南北にややつぶされた回転楕円体の形をしています。

完全ではないですが、「ほぼ球体」ですので、地球の断面図は基本的には円です。任意の断面図の円周が4万kmになるものを大円(4万km未満は小円)といいます。

下の図を見ると、大円と小円では、AB間の距離は大円上のほうが短くなります。東京を中心として描かれた正距方位図法を見ると、東京を出発して最短距離でヨーロッパへ向かうには、ロシアの上空を通過するとよいことがわかります。

冷戦時代を振り返る

1983年9月1日、大韓航空機撃墜事件が起きました。ソビエト連邦(当時)の領空を侵犯した大韓航空機が、ソ連国防軍の戦闘機に撃ち落とされてしまった事件です。

当時は冷戦真っ只中。西側諸国の航空機が東側諸国の領空に入るには制限が多かった時代です。東京を出発した飛行機が最短距離でヨーロッパへ向かうには、ソビエト連邦の領空を通過する必要がありますが、冷戦時代ではほとんど不可能なことでした。そのため、東南アジアや中東諸国を経由して、「南回り」でヨーロッパへ向かうルートが利用されていました。20時間も要したといいます。しかしルートはもう1つありました。

北回り航路です。正距方位図法で見ると、東京からアラスカへ向かい、そこから北極海上空を通過してヨーロッパへ向かうルートを取れることがわかります。しかし、冷戦時の主力機材であったダグラスDC―7Cやロッキードコンステレーションは、北回り航路を直接結べるほどの航続可能距離はありませんでした。

アンカレジ空港に「うどん屋」「寿司屋」ができた理由

そこでアラスカのアンカレジ空港に寄航し、給油してヨーロッパへ向かう必要がありました。アンカレジ空港には、日本からの旅客便が数多く寄航するようになります。

アンカレジ空港での給油時間を利用して、多くの日本人が空港内で買い物や食事を楽しんだといいます。そのため、アンカレジ空港には「うどん屋」「寿司屋」などがありました。アンカレジ空港は、こうして北回り航路の中継地としての重要性を帯びていきました。

冷戦後、便は減ったが……

1970年代になると、日本とソビエト連邦との間で交渉が重ねられ、アンカレジ空港を経由せず、ソビエト連邦の上空を通るヨーロッパ便、いわゆるシベリアルートが開設されるようになりました。

また、北回り航路においても東京―ニューヨーク間の無着陸飛行が可能な飛行機、ボーイング747ーSPが就航したこともあり、アンカレジ空港へ寄航せずに直航できる路線が登場しました。

1980年代に入り、飛行機の性能が飛躍的に向上し、長距離航続の可能な飛行機が登場すると、アンカレジ空港へ寄航する便はますます減少します。1989年、マルタ会談にて米ソ首脳が冷戦の終結を確認し合いました。ソビエト連邦は上空通過料の徴収を目的にシベリアルートの利用制限を緩和します。ロシアがそれを引き継ぎ、本格的にシベリアルートを利用できるようになりました。こうしたことから、日本航空(JAL)はアンカレジ空港を経由する北回り航路を廃止します。

北半球のあらゆる都市を短時間で結ぶ

ここでクイズです。北半球のあらゆる都市に最短距離を取れる地点はどこでしょうか?

答えは北極点です。先ほどの正距方位図法で確認すると、それが一目瞭然です。地図帳などの最初のページに出てくる地図の図法は、メルカトル図法を改良したミラー図法が多く用いられます。この図法では、こういった距離感が理解しにくいのです。

この場合における正距方位図法は実に使い勝手のよい図法ですし、地図とは何を目的とするかによって、使い分けるものだということがわかります。

アンカレジ空港のあるアンカレジ市は、北極点に限りなく近い場所に位置しています。少し乱暴な言い方をすれば、アンカレジは北半球のあらゆる都市に短時間で航行することができる、ということです。そこでアンカレジは、前述のように旅客便が減ったことから、24時間体制で貨物便の離発着が可能な基地へと生まれ変わったのです。貨物基地を建設するための安価で広大な土地があったことなども要因となっています。

これもまた、自然がアンカレジに与えた「土台」ですね。

さらに、短時間輸送が可能なことから給油量を抑え、貨物の積載量を増やすことができます。大量輸送は、輸送コストを下げます。また、近年の世界的な産業構造の変化によって、「小型軽量の高付加価値製品」や、「肉類や魚介類といった高鮮度保持を必要とする物資」の運搬機会が増えたことも、飛行機輸送の需要が高まった要因です。そのためアンカレジ空港は、貨物輸送のハブ空港としての地位を担うようになりました。

(本原稿は『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』を一部抜粋・編集したものです)