野口:ですから、当事者が被験者でもあり、研究者でもあります。自分の発した言葉を客観的に見直していこうというのが当事者研究の本来の意味であり、我々はそれらの手法をお借りしつつ研究活動を進めています。

会社員も宇宙飛行士も

寂寥感を抱くのは同じ

野口:たとえば、アスリートの方がオリンピックに出場して金メダルを取って戻ってきた後にどうするか。それまでは、野球なら野球、水泳なら水泳と、それだけをやってきて、成果を上げていれば褒められてきた。

銅メダルが銀メダルになったらみんなが称賛して、銀メダルが金メダルになったら国民的ヒーローになります。けれども、4年に1回のオリンピックが終わって帰って来ると、いきなりお疲れ様という雰囲気になってしまいます。

大江:それまでの目標をクリアして、極度の緊張から解放される代わりに、その後の道が見えなくなるという状態でしょうか。

野口:今はそんな状況をカバーする体制が整いつつありますが、昔は、それでいきなり社会から消えてなくなるような人も少なくなかった。賞賛されていた時とその後の精神的な落差がものすごく大きくて、自分を見失ってしまう、自暴自棄になるというように、一般社会になじめずに苦しむケースが往々にしてあったのです。

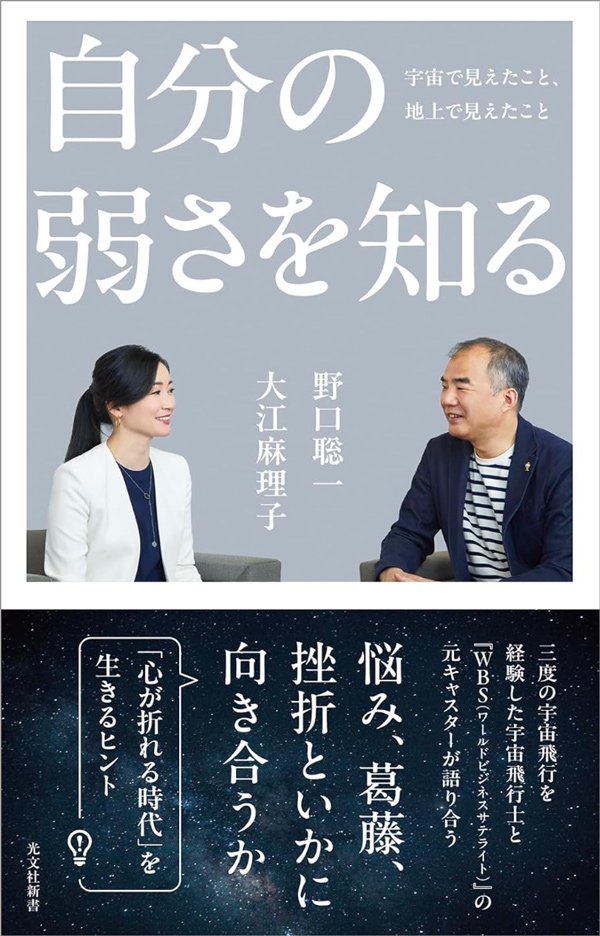

『自分の弱さを知る 宇宙で見えたこと、地上で見えたこと』(野口聡一・大江麻理子 光文社新書)

『自分の弱さを知る 宇宙で見えたこと、地上で見えたこと』(野口聡一・大江麻理子 光文社新書)

定年後の会社員も同じような境遇でしょう。30年以上も同じ組織にいて、その組織の中でのいろいろな約束事、ルールに沿って生きてきて、出世街道をひた走ってきた。そんな当たり前の生活が、ある日突然終わりを迎える。すると、自分の立場というか、礎のようなものがなくなってしまいます。一般にアイデンティティの崩壊と言われるようなものですね。

アスリートの方も、我々宇宙飛行士も、それにとても近い状況です。宇宙飛行士というと特殊な立場で普通とは違った存在に感じるかもしれませんが、結局、ワーッと盛り上がった後にやってくる寂寥感のようなものは、どんな立場にでも共通して感じられるものです。

それをきちんと見て、認めて、徐々に自分のペースを再構築するということが必要になるのです。