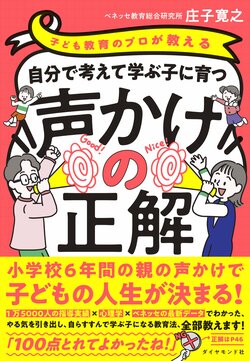

「親の言うことを聞かないので、つい命令口調で怒ってしまう」といった悩みを抱えている親は多いのではないだろうか。本当は、自分で考えて行動できるようになってほしい。でも、なかなかそうならないのが悩みどころだ。元東京都公立小学校指導教諭で、ベネッセ教育研究所の主席研究員である庄子寛之さんは、著書『自分で考えて学ぶ子に育つ声かけの正解』で「大切なのは、『○○しなさい』と極力言わないこと」と語る。では、なんと伝えれば子どもは自分で判断できるようになるのだろうか。本書の内容をもとに、その方法を紹介する。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

親も命令することにうんざりしている

子育て中の人と話していると、よく「一日中『○○しなさいー!』と命令しないと動いてくれなくて、うんざりする」といった愚痴を聞く。

自分が子どもの頃を思い起こしても、確かに「片づけなさい」「早く寝なさい」などとよく親に言われていたし、そう言われるのが非常に嫌だった覚えがある。

ちなみに、筆者が一番言われたくなかったのは「早くお風呂に入りなさい」だ。その時、自分のしていることを中断したくなかったので、いつも親と喧嘩になっていたものだ。

庄子氏は、「ゲームやテレビは中毒性があるので、時と場合によっては、命令口調が必要なときもある。ただ、命令すると、子どもが自分で考える機会を奪ってしまう」と注意喚起する。

「○○しなさい」ではなく「どう思う?」と問う

では、一体どうすればいいのだろうか。庄子氏は次のような伝え方を勧めている。

「早く寝なさい!」

ではなく、

「そもそも、なんで早く寝なきゃいけなかったんだっけ?」

と問いかけます。(P.59)

そうすると子どもは「次の日の学校に行きたくなくなるから」「健康な生活ができなくなるから」などと、真っ当な答えを出してくるという。

もし、そういった答えが出てこなかったり、反発したりするようなら、「早く寝られるようにするためには、どうしたらいいと思う?」と問いかけるのだそうだ。そうすると、例えばこんな答えが子どもから出てくるかもしれない。

「宿題は帰ってきたらすぐやるようにする」

「起きる時間を決める」

これらを、子どもが言うのを待ちます。よくない声かけは、質問しているようで言わせるように仕向けるもの。子どもから学ぼうと聞く姿勢が大切です。(P.60)

「どう思う?」「どうしたらいいと思う?」と聞くことで、子どもが自分で考える力を育むのだ。

自分で考えて決めることで、子どもは変わる

なぜ、子ども自身に答えさせるのが大事なのか。それは、心理学に「自己決定理論」という考えがあるからだ。

「20時になったらゲームをやめなさい」と言われるのではなく、自分で「20時になったらゲームをやめる」と決める。

そのように、自分で考えて決めることが、自分を律することにつながるということだ。

子どもがきちんとできていないと、ついつい「ああしなさい」「こうしなさい」と言いたくなるものだ。しかし、それをグッと堪えて、「どう思う?」と尋ねてみてほしい。

庄子氏も「『どう思う?』は親から我が子への信頼と興味の表れ」と語る。

確かに、仕事の場合でも、一から十まで指示を出されると、自分のことを信頼されていないのだなと感じてしまうに違いない。

もしも「○○しなさい!」と言いたくなったら、「どう思う?」と投げかけよう。

それによって子どもたちは、自分で考え、答えを見つける力を身につけることができるようになっていくのだ。