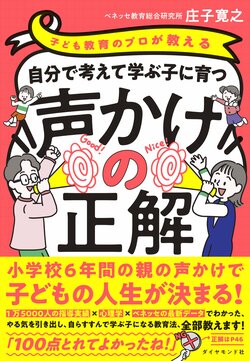

「自分で考えて学ぶ子に育ってほしい」。そう考えている親は多い。そのため、子どものためにと旅行やイベントを計画して、なんとかさまざまなものに興味を持ってもらおうと頑張る親も多い。しかし、親の期待通りに子どもが興味を示してくれず、がっかりしてしまった経験のある人もいるのではないだろうか。元東京都公立小学校指導教諭で、ベネッセ教育研究所の主席研究員である庄子寛之さんは、著書『自分で考えて学ぶ子に育つ声かけの正解』で「親がどんなにいい機会を用意しても、子どもが興味を示さないと意味がない」と語る。では、どうすれば子どもの興味を広げることができるのだろうか。本書の内容をもとに、その方法を紹介する。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

親が子どものために提供できる体験機会とは

子どもの興味関心を広げるためにも、体験機会を与えなければと、あれこれ考えて子どもに提案するも、「別に興味ない」と一蹴された経験がある人も多いのではないだろうか。

筆者もインターネットで、恐竜の骨格模型が見られる博物館を見つけ、甥と姪が帰省した際に連れて行ったが、全く興味を持たれなかったという経験がある。

このように、大人が「よかれ」と思って機会を用意しても、子どもが興味を持たなければ、「やらせているだけ」になってしまう。

庄子氏によると「子どもたちは、成長するにつれ興味の対象が変化します。子どものことをよく見て提案しないと、的外れになってしまうことがよくあります」と語る。

実際、ベネッセ教育総合研究の調査によると、「家族で旅行する」「自然の中で遊ぶ」「美術館や図書館に行く」といった活動は、学年が上がるにつれて減少する傾向にあるという。

一方、増えるのは「ボランティア活動をする」「進路について考える」「疑問に思ったことを深く調べる」といった経験だ。

庄子氏は「子どもたちは年齢を重ねるうちに、自分の内面に目を向け、より深い体験を求め始める」と指摘する。

では、そんなふうに成長した子どもに対して、親はどのような機会を与えればよいのだろうか。

「自分がしたいこと」に子どもを巻き込む

庄子氏がお勧めするのは「子どもが興味を示さなくてもいいから、親である自分のしたいことを提案すること」だ。

親が楽しそうにしていると、子どもはその楽しさに引き寄せられます。親子での共同作業や共通の趣味をもつことは、親子の絆を深めるだけでなく、子どもが自分の興味を広げるきっかけにもなるのです。(P.149-150)

例えば、次のようなことだ。

・DIYプロジェクトを一緒にやる

・一緒にランニングや散歩をするのを日課にする(P.150)

その際、大切なのは「親が楽しみながら参加すること」と庄子氏は指摘する。

これは「モデリング効果」といって、人は他者の行動を観察し、その行動を自分の中に取り入れるという。

そのため、親が一緒に勉強する姿を見せると、子どもは「勉強することは面白いかもしれない」と思うのだそうだ。

実際、筆者の友人には、子どもが勉強している横で、自らも資格取得の勉強をしていた人がいる。

ダイニングで子どもと一緒にテキストを広げていると、「お母さんが頑張っているから私も頑張ろうって思うよ」と子どもに言われたそうだ。

庄子氏は「親が勉強もしていない状態で『勉強しなさい! 将来困るのは自分だよ!』と言うのではなく、隣で本を読む姿勢で『私も隣で勉強するね。一緒にやらせて』と接するのがいい」と推奨する。

親自身が学ぶ姿を見せることが、子どもたちにとって最高の教材になるというのだ。

大人がワクワクしている姿が子どもを刺激する

「親が子どもと一緒に何かを体験することで、親子の絆が深まるだけでなく、子どもの好奇心の扉が開かれる」と庄子氏は語る。

特に、頑張ることがカッコ悪いと感じる思春期の時期はなおさら、親子で一緒に過ごす時間を大切にし、新しいことを体験し続けるのが大事なのだそうだ。

確かに、仕事、仕事で「疲れた……」としか言わない大人や、顔を合わせるたびに「勉強したの?」と言ってくる親よりも、「ちょっとこれ面白そうだから一緒に行ってみない?」と、楽しそうなことに連れ出してくれる大人の方が魅力的に感じるに違いない。

それも、勉強目的の体験ではなく、大人である親自身がワクワクして楽しもうとしていることなら、子どもも「面白そうだな」と感じるはずだ。

子どもの興味関心を広げようと頑張るのではなく、親が心のままに自分の興味関心を追求していく。

そのことが子どもに良い影響を与えるのであれば、大人ももっと自由に楽しく過ごすのが一番なのかもしれない。