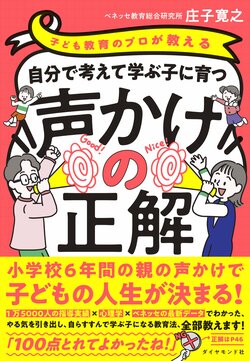

我が子には、やる気を持って何事にも取り組む子、自ら進んで学ぶ子になってほしい。そう願う親は多いことだろう。しかし、現代は「失敗したくない。傷つきたくない」と思っている子どもが多くなっているという。失敗を恐れずに挑戦する子に育つために、親は何ができるのだろうか。元東京都公立小学校指導教諭で、ベネッセ教育研究所の主席研究員である庄子寛之さんは、著書『自分で考えて学ぶ子に育つ声かけの正解』で「親の『声かけ』で、誰もが自分で考えて学ぶ子に育つ」と語る。具体的にどのような声かけが有効なのか。本書の内容をもとに、失敗を恐れず挑戦する子どもを育てるための声かけ術を紹介する。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

子どもが失敗した時、どんな声かけをするのが正解?

現代の子どもや若者は、極端に失敗を恐れる人が多いという。

その理由として「SNSなどでもちょっとした失敗がすぐ叩かれるから」「自己責任論が蔓延しているから」など、様々な理由が挙げられている。

しかし、失敗するのが怖くて挑戦ができないのは、人生においてプラスにはならないだろう。

できることなら、失敗しても挫けずにまたチャレンジする人になってほしい。親はきっとそんなふうに考えている人が多いと思う。

一方で、意外と日常生活で子どもの挑戦を否定するような言葉を使ってはいないだろうか。例えば、次のような言葉だ。

「何度言ったらわかるの!」

「さっき言ったでしょ」(P.47)

忙しい毎日の中で、子どもが失敗すると親もイライラしてこのような言葉を使いがちだ。

しかし、庄子氏は「親は次の2点を心に留めておいてほしい」と語る。

②失敗は挑戦の上に起きることを自分に言い聞かせる(P.48)

この2点を踏まえた上で、子どもが失敗した時にどういった声をかけるべきか、具体的に見てみよう。

挑戦した気持ちを大事に、失敗を責めない

子どもが、家族のために晩ご飯をテーブルに運んでいたとする。不安定で、今にもこぼしそうな状態だ。そして、案の定こぼしてしまった。

あなたなら、どのような声をかけるだろうか?

忙しい中やっと用意した晩ご飯。思わず「なんでやること、増やすの?」「だから言ったでしょ!」などと言いたくなるかもしれない。

しかし、庄子氏は「『けがはない? 大丈夫?』『運んでくれてありがとう』と言いながら、親が率先して拭きます」と説明する。

そして、「間違っても『もう手伝わなくていい』『あなたがこぼしたんだから、あなたが拭きなさい』などと言ってはいけない」と注意を促す。

なぜなら、それらの言葉は子どもの「家族のためにお手伝いをしたい」という気持ちを踏みにじることになるからだ。

大人だったとしても同じだろう。良かれと思って手伝った仕事でミスをした場合に「余計なことして」「仕事を増やさないで」などと言われたら、「もう二度と手伝わない……」と心に誓うに違いない。

親の失敗を見せることが、子どもの挑戦につながる

子どもが失敗を恐れずに挑戦できるようになるためには、どうすればいいのか。

庄子氏は「親は自分の失敗をしっかり子どもに見せましょう」と提案する。

「忘れ物をしてしまった」「なくしてしまった」「転んでしまった」などの失敗談を話すことで、子どもは大人でも失敗することを知り、失敗を恐れずに挑戦する勇気をもつようになります。

親でも失敗するし、完璧ではないことを学習すると、自分の苦手を許せるようになります。(P.50)

このように、周りの人の行動を観察して、真似をすることで学習することを、「モデリング効果」と呼ぶ。

親の失敗談は、子どもにとって「失敗してもいいんだ」と安心する事例になる。そう考えると、親の方も「完璧でなければならない」と気負う必要もなくなる。

失敗したっていい。挑戦したから失敗したのであって、できるようになるまでチャレンジできる気持ちの方が大事だ。

「私もよく失敗したものよ」

そう伝えつつ失敗を恐れず挑戦する心を、親子で一緒に育んでいきたいものだ。