「役柄であったはずのホストの『仮面』は、かぎりなく当人の『素顔』に近づく。すなわち、外見と中身、演出と実像といった区別がつかなくなり、彼にはふだんからホスト然としたたたずまいが備わることになる(注2)」。

注2 木島由晶「『男らしさ』の装着――ホストクラブにおけるジェンダー・ディスプレイ」(宮台真司ほか編『「男らしさ」の快楽 ポピュラー文化からみたその実態』勁草書房、2009年)

「ホストらしく」あるために

日常が蝕まれていく

ホストとして売れるための先行投資は、何も客と接している時間だけではない。ホストとしての価値を上げるべく、相当な金銭・時間を投じなくてはならない。

「売れっ子なんだから」とそれらしい規範を求められ、「自分らしさ」よりも「ホストらしさ」が優先されるのだ。

「女の子にわかりやすく権威を示すために、目立つハイブランドのロゴの服を着ることが増えますよね。移動はタクシーが多くなる。ご飯屋さんも、いいところを探して予約できないといけない。わかりやすく売れてて、お金持ってそうに見せないといけない。

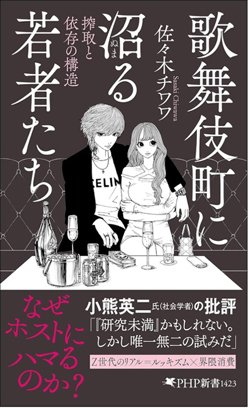

『歌舞伎町に沼る若者たち 搾取と依存の構造』(佐々木チワワ、PHP研究所)

『歌舞伎町に沼る若者たち 搾取と依存の構造』(佐々木チワワ、PHP研究所)

ホストの主任とかそういう役職も、すごそう!って思わせるための要素なわけです。

俺、もとはインキャだし、服なんて本当はなんでもいいんですよ。ホスト辞めたら全部売るんじゃないかなぁ、この服」(20代ホスト・月間1000万プレイヤー)

こうして、彼らの日常は「ホストらしく」あるための行動に蝕まれていく。

自分というアイデンティティが揺らぐホストがいても無理がないほど、本当の自分とホストとしての自分の境界は曖昧になっていく。