生涯500匹の猫と暮らした豪邸で、猫と本に埋もれた生活

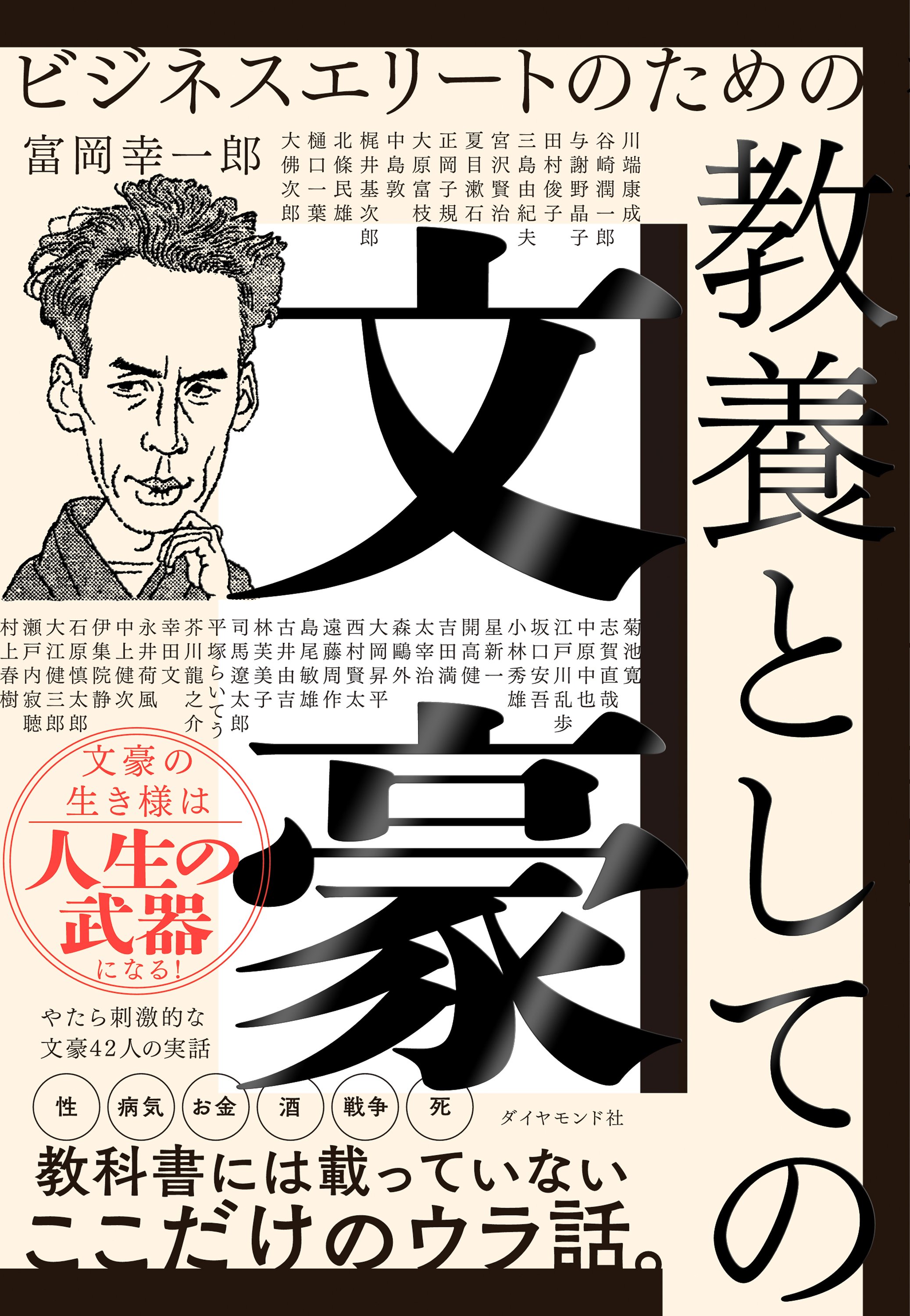

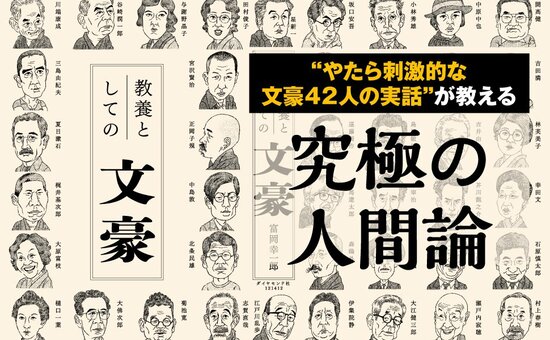

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

神奈川生まれ。本名・野尻清彦。東京帝国大学法学部政治学科卒。代表作は『鞍馬天狗』『パリ燃ゆ』『天皇の世紀』など。歴史小説の巨匠。父は日本郵船に勤めており、横浜の裕福な家庭で育つ。小学生のころから作文を雑誌に投稿するなど、創作活動をしていた。東大時代には劇団を結成し、同人誌もつくる。語学が堪能で、卒業後は外務省に勤務し、翻訳の仕事をしていた。大正13(1924)年、生活費を稼ぐために書いた『鞍馬天狗』がヒット、以後40年近くにわたりさまざまな雑誌で連載される大人気シリーズとなる。晩年は病床でも執筆を続けたが、昭和48(1973)年に肝臓がんにより75歳で亡くなった。

猫との出会いは、たまたま迷い込んできた一匹から

大の猫好きの大佛は、生涯500匹以上の猫と暮らしたという逸話もあります。

たまたま迷い込んできた猫を飼い始めたのがきっかけですが、野良猫がくつろぎにくることが増えたこともあり、最終的には延べ500匹以上の猫を飼った愛猫家となったのです。

噂を聞きつけたご近所から、猫が続々やってきた

大佛の豪邸があまりに広く、「あそこの家には猫がたくさんいるらしい」という噂が立ったからか、近所の人が大佛の家に猫を捨てにくることもありました。

ところが、大佛のところで飼われた猫は、捨て猫であっても野良猫であっても、大事に育てられているうちに、上品に変貌していったという話もあります。

妻・酉子(コン)もまた筋金入りの愛猫家だった

大佛の生涯の伴侶・酉子(とりこ)夫人(1898~1980年、本名・野尻登と里り=通称・酉子、愛称・コン)も猫好きで、外国の猫や、珍しい猫などもたくさん飼っていました。

ちなみに、本名が「登里」で、通称が「酉子」なのは、なんとなくわかるとしても、愛称が「コン」なのはなぜなのでしょうか?

これは、「とり→とりこ→とりコン→コン」と変化したようです。白い描がいるのですが、この猫には「コン」と似た「コトン」という名前がつけられています。

記念館では今も愛猫たちの姿が見られる

横浜にある「大佛次郎記念館」では、定期的に大佛の飼っていた猫たちの写真展を開催していますが、猫グッズなども販売されており、人気の企画展となっています。

多くの大佛ファンたちが集っているのを見ると、つくづく大佛次郎という文豪は、亡くなったあとでさえ、「お金に縁がある作家だな」とも感じます。

本と猫に囲まれて、一つの宝を築いた文豪人生

本の買いすぎで生活がままならなくなった青年時代を乗り越え、洋書だろうとなんだろうと好きなだけ本が買えるようになり、膨大な資料を駆使して、時代小説という1つの宝物をつくり上げることができた。

そんな大佛の人生を追いかけていると、やはり人生はどこに分岐点があるかわからないものだと考えさせられます。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。