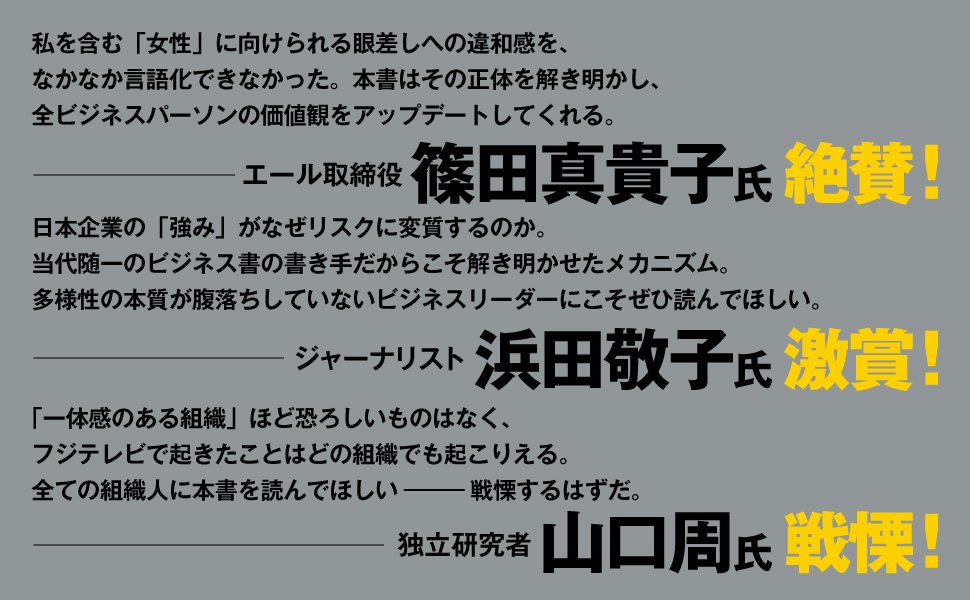

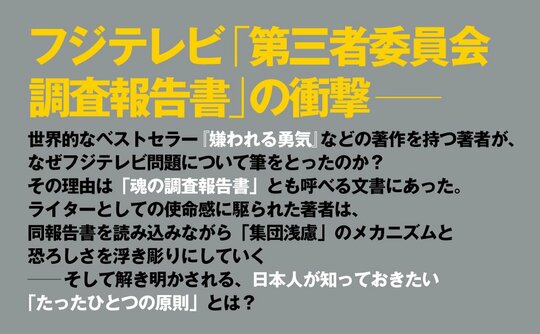

世界的なベストセラー『嫌われる勇気』の著者である古賀史健氏の新刊、『集団浅慮 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?』が発売され、早くも大きな反響を呼んでいます。自著としては「最初で最後のビジネス書かもしれない」という思いで書かれた同書のきっかけとなったのは、2025年に社会に大きな衝撃を与えた「フジテレビ事件」とその「第三者委員会調査報告書」でした。

本日からは、同報告書で問題の本質として示唆された「集団浅慮」のメカニズムに迫る同書第2章を公開していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

フジテレビ問題から見えてくるふたつの論点

本書の第1章では、フジテレビの現役アナウンサーだった女性Aが、有力取引先(番組出演者でありタレント)の中居正広氏からの性暴力被害を申告した2023年6月から、彼女が退職する2024年8月まで、およそ1年2カ月の動きについて、第三者委員会の調査報告書をもとに追っている。

調査報告書ではここから、本事案報道前後の動きや、報道後の対応について詳細な検証が続いていく。情報共有しないまま物事を進めようとする経営陣、週刊誌報道への感情的な反応、ステークホルダーへの説明責任を果たそうとしない内向きな対応、さらには社内アンケートやヒアリングに基づくハラスメントの実態など、あきれるほどお粗末な内実が明かされていく。フジテレビ批判は、十分になされるべきだ。

しかし同時に、フジテレビに石をぶつけるだけではなにも変わらない。

今後も別の場所で似たような人権侵害は起こりうるし、傷つく人々がいる。いや、俎上に載せられないだけで現在も、どこかでそれは起きている。中高年男性が支配的地位を占める多くの日本企業において、フジテレビの過ちは決して他人事でないはずだ。

そこでここからは、フジテレビ問題をふたつの論点から考えていきたい。

ひとつは、経営陣の「集団浅慮」である。

「第三者委員会調査報告書」を読んで、フジテレビの対応が正しかったと思う読者は、ほぼ皆無だろう。港浩一社長、大多亮専務、G編成局長の3人は、なぜあのような対応に終始したのだろうか。

この解を、彼らの個人的資質に求めず、組織の構造的な問題として考えてみたい。そのキーワードとなるのが、これから論じる「集団浅慮」だ。

たとえば、調査報告書にはこんな場面が描かれている。

スポーツ紙や週刊誌報道が相次ぎ、また港社長によるクローズドな(第1回)記者会見が猛烈な批判を浴び、スポンサー離れが深刻化していった2025年1月23日。

嘉納修治会長と港社長は、フジテレビの全社員に向けた社員説明会を開催した。会場に集まった社員はおよそ400名。そしてオンライン経由で参加した社員がおよそ700名。空前の逆風にさらされた社員たちの不満は頂点に達しており、その怒りを静めることを目的とした説明会だった。

しかし、この試みも大失敗に終わる。

社員からの厳しい追及に、嘉納会長と港社長は言葉を濁すばかりで、まともに答えられない。結果、社員の不満が解消されないばかりか、一層の不信感を募らせるだけで終わった。

その様子を別室のモニターで見ていた遠藤龍之介フジテレビ副会長は、4日後に控える第2回の記者会見をふたりに任せるのは危険だと判断。その場で親会社であるフジ・メディア・ホールディングスの金光修社長に電話を入れ、4日後の記者会見には自分たちも同席しよう、と話し合う。こうして、あの「10時間会見」が開催されることとなった。

この流れひとつを見ても、港社長が危機管理能力に優れたリーダーでなかったこと、周囲からもそう見なされていなかったことは明らかだ。

では、別の人物が経営トップだったら今回の問題は起こらなかったのだろうか。

そこについて「起こらなかった」と断言できる材料はまったくない。むしろ、誰がトップであっても起きたであろう組織全体の問題が山積している。この第2章では、彼らが陥った「集団浅慮」の罠をじっくりと検証していくつもりだ。

そしてもうひとつの論点が「ビジネスと人権」である。

『集団浅慮』第4章で詳述するが、この調査報告書は一貫して「ビジネスと人権」の観点から本事案を検証し、フジテレビの体質を批判している。

というのも、本事案において港社長らは、明確な法令違反を犯しているわけではない。業務上横領があったとか、不正請求をしたとか、粉飾決算をしたとか、反社会勢力と取引があったとか、そういったことを問われているわけではない。

彼らおよびフジテレビが問われているのは「ビジネスと人権」の観点から見た対応のまずさであり、その企業風土だ。

「ビジネスと人権」とはなにか。いや、そもそも人権とはなんなのか。なぜ企業に人権尊重が求められているのか。これについてはのちほど考えていくことにしよう。

まずは「集団浅慮」だ。

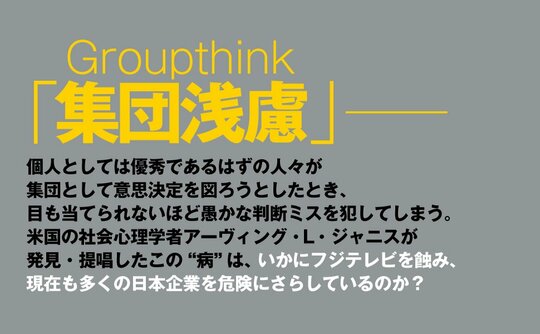

『一九八四年』と二重思考

集団浅慮(Groupthink)とは、米国の社会心理学者アーヴィング・L・ジャニスが、1972年にその著書『集団浅慮の犠牲者たち』(のちに『集団浅慮』と改題した増補版も刊行)のなかで提唱した概念である。

人は、組織は、なぜ誤った決断を下すのか。

米国の歴代政権(ルーズベルト、トルーマン、ケネディ、ジョンソン、ニクソン)による「お粗末な決定」を詳細に分析していったジャニスは、集団での意思決定プロセスに潜む「集団浅慮」という罠を見出す。

集団浅慮の発見がその後の社会心理学、また組織心理学に与えた影響は極めておおきい。たとえば旧日本軍の組織特性を論じ、第一級の日本人論、組織論としても知られる1984年の名著『失敗の本質 日本軍の組織論的研究』(野中郁次郎ほか/ダイヤモンド社、後に中公文庫)のなかでも「多くの示唆を受けた」一冊として、ジャニスの同著を紹介している。

ただし、Groupthinkに適切な訳語は存在しない。

というのもこれは、ジョージ・オーウェルによるディストピア小説の傑作『一九八四年』に登場する「二重思考(Doublethink)」という中核概念にインスパイアされたネーミングだからだ。いったい『一九八四年』とはどんな小説なのか。

謎の指導者〈ビッグ・ブラザー〉率いる党が支配する、全体主義国家「オセアニア」。市民の行動は、いたるところに設置されたテレスクリーン(監視カメラ付き双方向ビジョン)によって、常に党の監視下に置かれている。さらに党は、市民たちの思想統制にも着手する。

その代表的な手段が「ニュースピーク(newspeak)」と「二重思考」だった。

ニュースピークとは、旧来の英語(オールドスピーク)の語彙に制限をかけ、文法も単純化し、党による造語を追加して構築された、あたらしい英語のことだ。語彙を奪い、言葉を改変することで党は、市民の認知能力をコントロールする。

これに対して二重思考は、ややわかりづらい概念だ。「矛盾したふたつの信念を同時に心に抱き、その両方を受け入れる能力」がその定義だが、具体的には、党の語る嘘を「嘘」だと知りながら、それを「唯一絶対の真実」として受け入れる能力、と考えてもらえばいいだろう。

たとえば主人公のウィンストン・スミスは、もしも党が「2+2は5だ」と言えば、最終的にそれを信じざるをえなくなるだろうと語る。そして自由とは「2+2は4だ」と言えることであり、その自由さえ認められるなら、その他の自由は後からついてくるはずだ、と信じている。

もしかすると指導者を神聖化・偶像化する全体主義国家には、実際に二重思考(国家や指導者の嘘を嘘だと知りながら、それを真実として受け入れる思考)が蔓延しているのかもしれない。

では、そんな二重思考にインスパイアされた「集団浅慮」とはなにか。詳細を見ていこう。

※この記事は『集団浅慮 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?』の一部を抜粋・変更したものです。