同じタイトル表現が使われがちな理由とは?

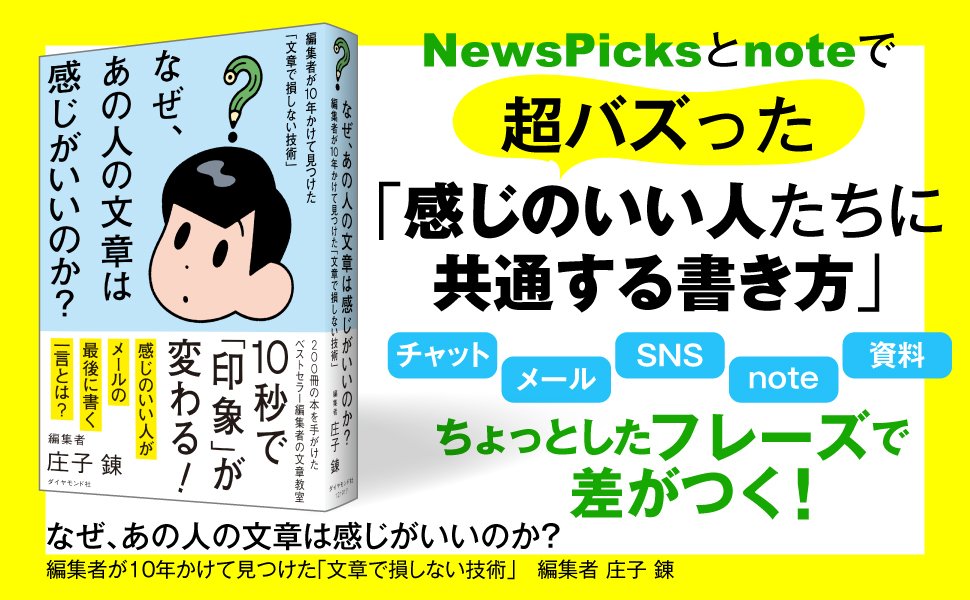

20万部のベストセラー、200冊の書籍を手がけてきた編集者・庄子錬氏。NewsPicks、noteで大バズりした「感じのいい人」の文章術を書き下ろした書籍『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』(ダイヤモンド社)を上梓しました。

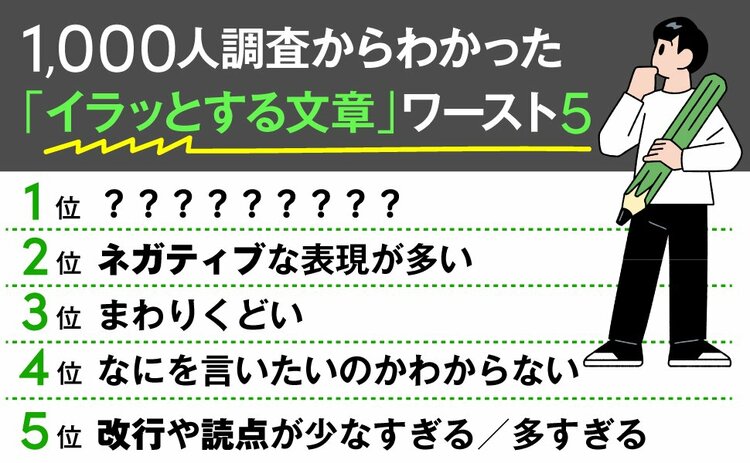

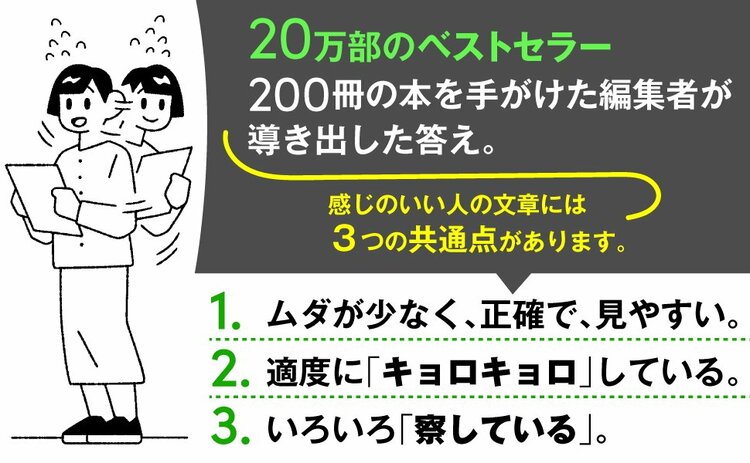

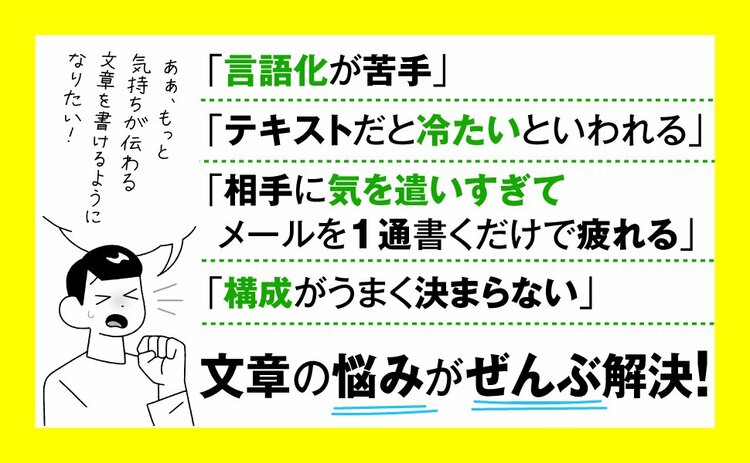

実は、周囲から「仕事ができる」「印象がいい」「信頼できる」と思われている人の文章には、ある共通点があります。本書では、1000人の調査と著者の10年以上にわたる編集経験から、「いまの時代に求められる、どんなシーンでも感じよく伝わる書き方」をわかりやすくお伝えしています。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「◯◯が9割」「◯◯大全」という本が多い理由

今回はnoteやブログ、ウェブ記事を作成するときに使える「タイトル」の考え方について、ビジネス書の編集者の観点から解説します。

みなさん、すでに感じていらっしゃると思いますが、ビジネス系のコンテンツ(書籍、記事、動画)では、しばしば似たような表現が使われます。

ビジネス書なら、「◯◯の教科書」「◯◯力」「◯◯が9割」「最高の◯◯」「超一流の◯◯」「◯◯の戦略」「◯◯大全」など。書店に足を運んで「なんで同じようなタイトルばっかりなんだろう」と思ったことがあるかもしれません。

こうしたタイトルの定型化には、じつは2つの重要な意味があります。

1つは「判断の省力化」です。

読者であるビジネスパーソンは日々時間に追われています。書店で本を選ぶとき、あるいはネットで新刊をチェックするとき、「どんな本なのか」を即座に判断したい。そんなニーズに応えるため、似た表現を使うことで本の性質を一目でわかるようにしている。つまり読者の「察する手間」を極力減らしているわけです。

もう1つは「判断の省力化」と似ているのですが、「暗黙の品質保証」です。

定番の表現を使うということは、「これまで売れてきた本と同じようなつくりをしている」ことを示唆します。読者にとっては一種の安心感につながりますし、出版社にとっては「この本はこういう本です」という意思表示にもなる。読者と出版社の間の「共通理解」として機能しているともいえるでしょう。

つまりタイトルの定型化は、単に「無難だから」という消極的な理由ではなく、むしろ「このビジネス書でなにが学べるか」「どんなスキルが身につくか」など本の特徴を即座に理解できる手がかりになっているわけです。

ただし、定型すぎると売れません。

売れるタイトルをめぐる、こんなエピソードがあります。

ニューヨークの大手出版社の元CEOが「絶対にヒットする本のタイトルはなにか?」と問われ、「リンカーンの医者の犬」と答えたそうです。

理由はシンプル。アメリカ人がもっとも敬愛する大統領、健康への強い関心、そして国民的ペットである犬。この3つの要素を組み合わせれば、間違いなくベストセラーになると考えたのです。

ところが、実際にこのタイトルで2冊出版されたものの、両方とも売れなかったそうです。

このエピソードは、関心を引くキーワードを並べるだけでは、必ずしも読者の心をつかめないことを示唆しています。

とくに近年は、かつてはそれなりに数字が出せていたベストセラーの二番煎じ、三番煎じのタイトル(テーマ)が売れづらくなっています。読者としてはお金を払って読むものなので、「失敗したくない」と思うものの、没個性的なコンテンツに価値を感じないということなのかもしれません。

1988年東京都生まれ。編集者。経営者専門の出版プロデューサー。株式会社エニーソウル代表取締役。手がけた本は200冊以上、『バナナの魅力を100文字で伝えてください』(22万部)など10万部以上のベストセラーを多数担当。編集プロダクションでのギャル誌編集からキャリアをスタート。その後、出版社2社で書籍編集に従事したのち、PwC Japan合同会社に転じてコンテンツマーケティングを担当。2024年に独立。NewsPicksとnoteで文章術をテーマに発信し、NewsPicksでは「2024年、読者から最も支持を集めたトピックス記事」第1位、noteでは「今年、編集部で話題になった記事10選」に選ばれた。企業向けのライティング・編集研修も手がける。趣味はジャズ・ブルーズギター、海外旅行(40カ国)、バスケットボール観戦。

※この連載では、『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』庄子 錬(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集して掲載します。