語彙力が高い人が身につけている習慣TOP3

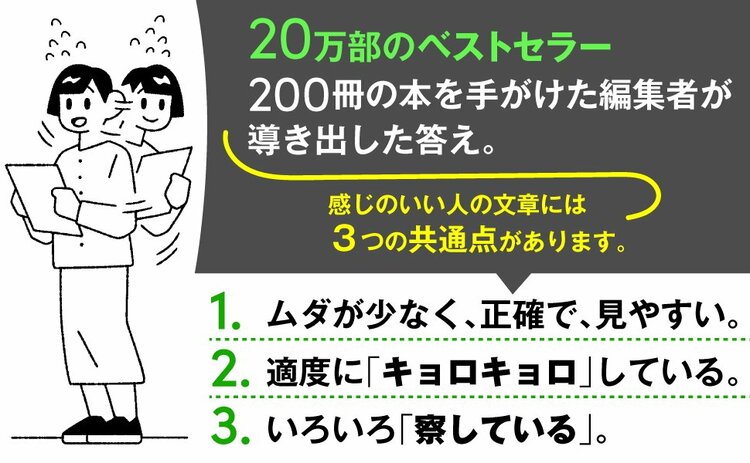

20万部のベストセラー、200冊の書籍を手がけてきた編集者・庄子錬氏。NewsPicks、noteで大バズりした「感じのいい人」の文章術を書き下ろした書籍『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』(ダイヤモンド社)を上梓しました。

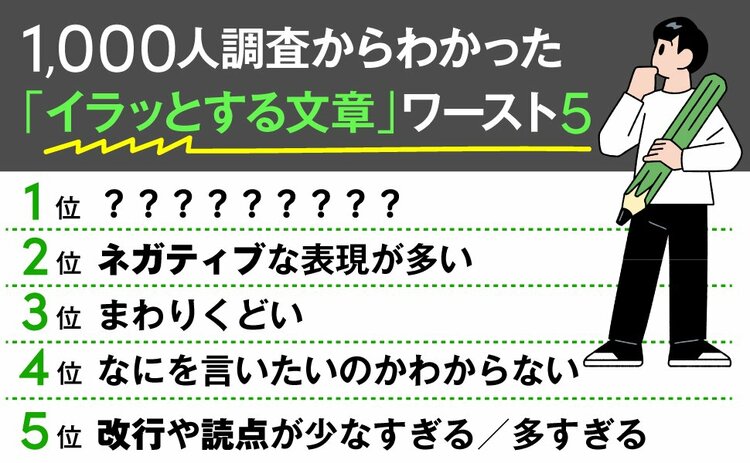

実は、周囲から「仕事ができる」「印象がいい」「信頼できる」と思われている人の文章には、ある共通点があります。本書では、1000人の調査と著者の10年以上にわたる編集経験から、「いまの時代に求められる、どんなシーンでも感じよく伝わる書き方」をわかりやすくお伝えしています。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

第1位は納得の「◯◯を読むこと」!

語彙が乏しくて表現がワンパターンになりがち……。

こうした悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、編集者として、文才豊かな編集者や著者、ライターに聞いた「語彙を増やすために実践している習慣トップ3」をランキング形式で紹介します。

第3位 インプットの幅を広げる

ぼくはふだん、経営者の壁打ち相手になって書籍やコンテンツをつくっているのですが、語彙が豊富な経営者にその理由を聞くと、「いろんなものに目を向けてるね」という答えが返ってくることが多いです。

SNS、ネット記事、テレビ、新聞、オーディオブック、電車広告、調査レポート、メルマガ、公式LINEなど。意外なものだと「レストランのメニューをじっくり読んでみる」や「カフェで隣の人の会話を盗み聞きする」などもあります。

とにかくインプットの幅が広い。これが語彙が豊かな人の共通点だと思います。

実際、こんな声も耳にました。

「視野が偏らないよう、雑誌の読み放題サービスで、女性誌を週1回はチェックするようにしています」(40代・編集者)

第2位 すぐ調べる。メモる。

人間はすぐに忘れる生き物です。「この言葉(言い回し)、どういう意味だろう?」と思っても、目の前の仕事に集中していると、1分もかからずに忘れてしまいます。

気になった言葉は、すぐ調べる。メモる。

語彙が豊富な人はこれを継続しています。メモについては、ノートに書き溜める、EvernoteやNotionで管理する、専用のLINEトークをつくるなどさまざまあるので、使いやすくて管理しやすいものを選ぶのがいいでしょう。

そして「すぐ調べる」に関連して、もうひとつ大切なことがあります。

それは、会話の最中に気になった言葉があったら「どういう意味ですか?」と聞くこと。

「すみません、◯◯とはなんでしょうか?」と勇気を出して尋ねる。話を遮りにくい状況だったら、ひと段落したタイミングで「さきほどおっしゃっていた◯◯について教えてください」と聞いてみる。

こうすることで、言葉の意味だけでなく「現場のリアルな使われ方」や「関連情報」も学べることも。加えて相手とのやりとりが発生するので、記憶に定着しやすくなります。

ただし、相手が超多忙な芸能人や経営者などで、話を聞く時間がごくわずかしかない場合は要検討です。相手にネガティブな印象を与えるかもしれません。ぼくの場合、そういうシーンではこっそりメモをとって後から調べるようにしています。

第1位 本を読む

1位は、本を読む。予想どおりの結果だったかもしれません。

語彙が豊富な人は、日常的に本を読んでいる(あるいは過去に大量に読んできた)。とりわけ小説や、哲学、心理学、歴史などのノンフィクションを読む人が多かったです。

本を選んだ理由としては、以下の声がありました。

1. 文脈に応じた使い方がわかる

2. 編集者や校正者など、いろんな人の目が通っているので、適切な使い方を学べる

3. その著者(テーマ)独自の単語やフレーズは、繰り返し登場することがあるので、読み進めるうちに自然と記憶に定着していく

3はおもしろいですね。たしかに、ある作家の本を集中して何冊も読んだ結果、その作家が使っている言葉や表現を自然に覚えている、ということはあるあるです。

とくに本の場合、数時間、ときには10時間以上、その作家の世界観に浸ることになるので、他の活字媒体よりも語彙をトレースするのに効果的といえるでしょう。

ちなみに、「言葉を記憶に定着する方法」としては、以下のような声もありました。

●------------------------------------------

1. とにかく使う

新しく知った言葉は、できるだけ早く使ってみる。仕事やプライベートで使えるものなら使うし、難しいならその言葉を使った文章をメモに書いてみる。それも難しいなら反芻する。これだけでも記憶に残って、いざというときに言葉が出てきやすくなります。

2. 背景も一緒に覚える

英単語と同じで、その言葉が生まれた背景や本来の意味を知るのも効果的。たとえば、「蓼食う虫も好き好き」という慣用句があります。蓼(たで)という辛い草があるのですが、それを好んで食べる虫もいることから、「人の好みはさまざまである」という意味で使われます。このように背景を知っておくだけでも、ぐっと覚えやすくなります。

3. ユーザー辞書に登録する

スマホでもパソコンでも「ユーザー辞書」という機能があります。「あ」と打つと「ありがとう」という変換結果が表示されるイメージです。新しく覚えた単語をユーザー辞書に登録する。強制的に言葉が表示されるようにすることで、繰り返し見る習慣ができて覚えやすくなります。

------------------------------------------●

語彙力が足りないなと感じた人は、ぜひ試してみてください。

1988年東京都生まれ。編集者。経営者専門の出版プロデューサー。株式会社エニーソウル代表取締役。手がけた本は200冊以上、『バナナの魅力を100文字で伝えてください』(22万部)など10万部以上のベストセラーを多数担当。編集プロダクションでのギャル誌編集からキャリアをスタート。その後、出版社2社で書籍編集に従事したのち、PwC Japan合同会社に転じてコンテンツマーケティングを担当。2024年に独立。NewsPicksとnoteで文章術をテーマに発信し、NewsPicksでは「2024年、読者から最も支持を集めたトピックス記事」第1位、noteでは「今年、編集部で話題になった記事10選」に選ばれた。企業向けのライティング・編集研修も手がける。趣味はジャズ・ブルーズギター、海外旅行(40カ国)、バスケットボール観戦。

※この連載では、『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』庄子錬(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集して掲載します。