「パワハラと言われるのが怖くて部下とはなるべく距離を置いている」「部下が何を考えているのかわからない」……職場において、こんな話を聴いたことはないだろうか。働き方改革やコンプライアンス重視の風潮が強まる中、マネジャーによる部下育成は困難を極めている。本間浩輔氏によるベストセラー『増補改訂版 ヤフーの1on1』では、部下との対話の場としての1on1について実践的に解説されている。本稿では、人的資源管理の専門家である永田正樹氏になぜか若手が育たない職場で、上司が勘違いしていることについて話を聞いた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「最近の若手は育たない」と嘆く前に

「教えても動かない部下が多い」「どうして最近の若手は受け身なんだろう」――。

マネジャーからよく聞く声です。

でも、部下が育たないとき、原因がすべて「部下側」にあるとは限りません。実際には、マネジメントの側に「無自覚な誤解」や「行動のクセ」があるケースが多いのです。

ここでは、特に管理職がはまりがちな3つの誤解をご紹介します。

誤解①:「教えれば育つ」

これは最もよくある誤解です。

「ちゃんと指導しているのに、なぜ変わらないのか?」

「昔は先輩が背中を見せて教えたもんだ」

「教えたのに育たない」原因は「教えすぎ」であることも多いのです。

人は、自分で考えて判断したことには責任を持ちますが、指示されたことには「やらされ感」がつきまといます。上司の指示は一時的な成果を生むかもしれませんが、自発的な成長にはつながりにくいのです。

だからこそ、問いかけるマネジメント(=コーチング的関わり)が大切です。

「どうしてそう思った?」「他に選択肢はあった?」と投げかけ、部下自身が言語化する機会をつくる。こうした関わりが、部下の中に「内側からの学び」を生み出します。

私がインタビューしたあるマネジャーは、こう話していました。

「部下にどう動いてほしいかを説明する前に、まず『どうしたい?』と聞くようにしたんです。最初は戸惑っていたけど、だんだんと自分で考える習慣がついてきて、今では自主的に動くようになりました」

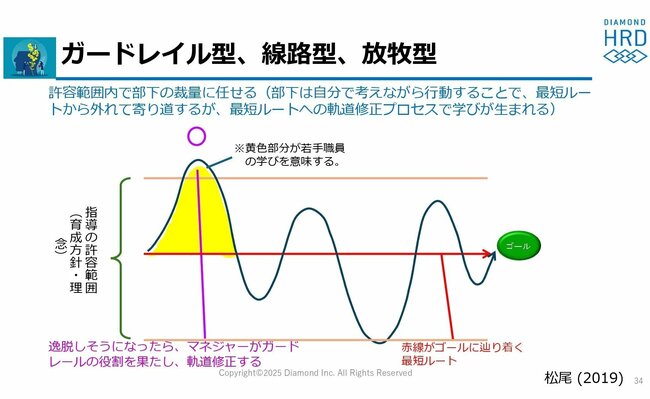

下の図は、気づき・学びを誘発しやすいガードレイル型の指導法について、その概念を示したものです。

図:筆者作成

図:筆者作成拡大画像表示

ありがちなマネジャー指導法に「線路型」と「放牧型」があります。

線路型の指導法は、マネジャーが目標を明示し、そこに至るレールを敷く。部下は、そのレールをはみ出すことが許されません。この指導法は、目標を達成しやすい反面、部下が考える余地がありません。

一方、放牧型の指導法は、すべてを部下の自主性に任せるスタイルを指します。部下には考える余地がありますが、その反面、目標が不明瞭なため、方向性を見失う恐れがあります。

理想的なのが「ガードレイル型」の指導法です。マネジャーは目標を示しますが、そこに至る道筋は一定の範囲内で部下の裁量に任せます。部下が許容範囲から逸脱しそうになったら、マネジャーがアドバイスを行います。つまり、マネジャーがガードレイルとなって、部下の逸脱を防ぐのです。この方法であれば、教えすぎの弊害も防ぐことができます。