JRと大手私鉄の

運賃改定の推移

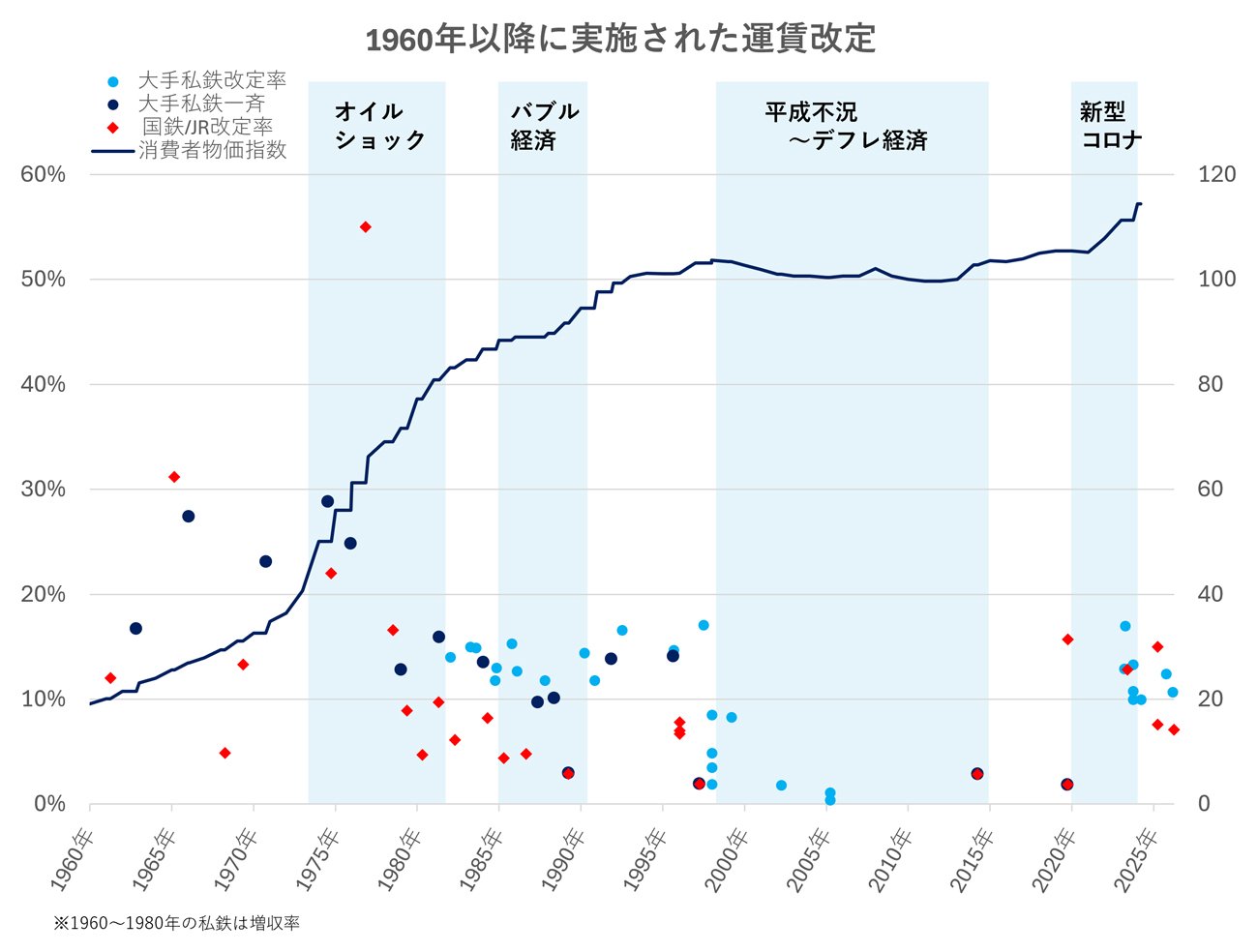

以上を踏まえて、1960年以降の国鉄(JR)、大手私鉄の運賃改定における改定率を、消費者物価指数(2010年基準)と比較しながら見ていこう。

1960年代から1970年代前半の高度成長期には10~30%の大幅な運賃改定が行われた。高度成長は物価上昇をもたらす。国民の不満をそらすために公共料金抑制策を重視した政府は、鉄道事業者の運賃改定要望を容易に認めなかった。そのため政治案件として数年の議論、協議を経た後、3~4年に一度の頻度で大手私鉄が足並みをそろえて実施するのが通例だった。

また、経済成長とともに鉄道利用者は急激に増加した。鉄道事業者は朝ラッシュ時間帯の輸送力を飛躍的に増強すべく大規模投資を迫られたが、「原因者」たる通勤定期券の割引率は7割程度と高く、原資となる運賃収入は十分ではなかった。

運賃改定の頻度が上がるのは1970年後半以降だ。特に経営が加速度的に悪化した国鉄は、1974年に22%、1976年に55%、1978年に16.6%の大幅な値上げを行い、以降も毎年のように改定を繰り返した。私鉄も1980年以降は運賃改定が増えているが、1980年代前半までは大手私鉄が歩調を合わせて改定していたのに対し、以降は個別の改定が増えている。

私鉄側では1986年に公布された特定都市鉄道整備促進特別措置法の影響が大きかった。同法が創設した「特定都市鉄道整備積立金」は、複々線化など大規模な設備投資を推進するため、前もって運賃に投資額の一部を上乗せして資金調達する制度である。

機を同じくしてバブル景気に突入。経済活動の活発化で鉄道利用者は急増し、鉄道事業者は混雑緩和・輸送力増強を急ぐ必要があった。東急東横線、東急田園都市線、東武伊勢崎線、西武池袋線、小田急小田原線の一部複々線化事業や、伊勢崎線と地下鉄半蔵門線、東急目黒線と地下鉄南北線・三田線、東横線と地下鉄副都心線との直通運転の実施、京王電鉄の車両の大型化、長編成化などがある。

こうして1980年代後半から1990年半ばにかけて、関東大手私鉄、関西大手私鉄または両方が歩調をあわせ、10%前後の改定を行った。だが、結果的に大手私鉄が歩調を合わせた大規模な運賃改定は(消費税導入・改定に伴うものを除けば)これ以降、行われていない。ここからコロナ禍まで運賃改定は冬の時代を迎える。